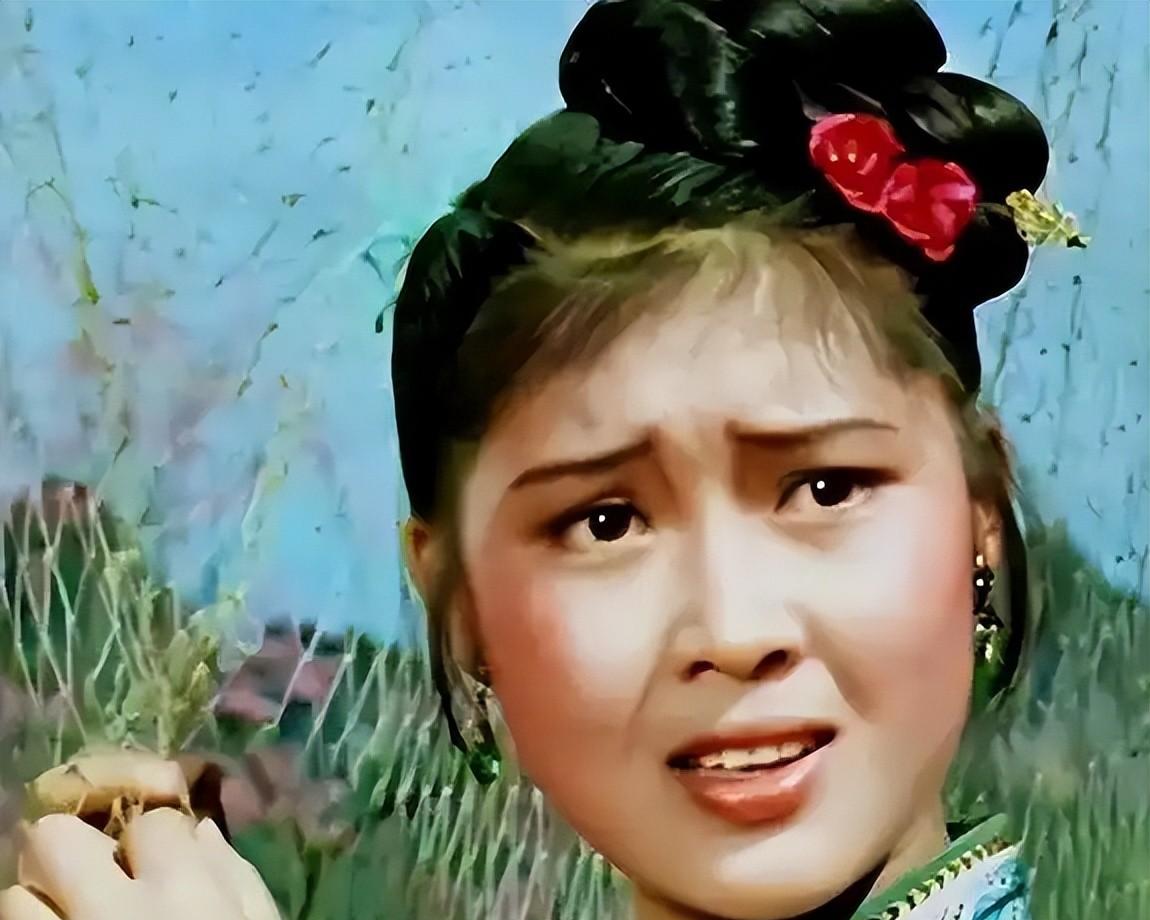

1992年4月那个细雨绵绵的清晨,当37岁的程春莲在刑场上喊出"不公道"的瞬间,她可能不知道自己的故事即将成为中国改革开放初期最具符号意义的法治标本。这个曾经用《刘三姐》征服亿万观众的艺术精灵,最终却被定格在贪污受贿的耻辱柱上。当我们穿越三十年的时光迷雾重新审视这个案件,会发现它早已超越个体悲剧的范畴,成为解码时代密码的棱镜。

80年代的剧院后台永远飘着油彩与汗水混合的气息。程春莲习惯在镜前细细勾勒眉梢,就像十五年前初登舞台时那样专注。但此刻她手中的道具已不再是折扇,而是成沓的油票单据。"这个月武汉石化有批计划外柴油,梁科长说能留三百吨。"财务科小王的耳语让她睫毛微颤,金丝绒幕布后的交易正在改写她的人生剧本。

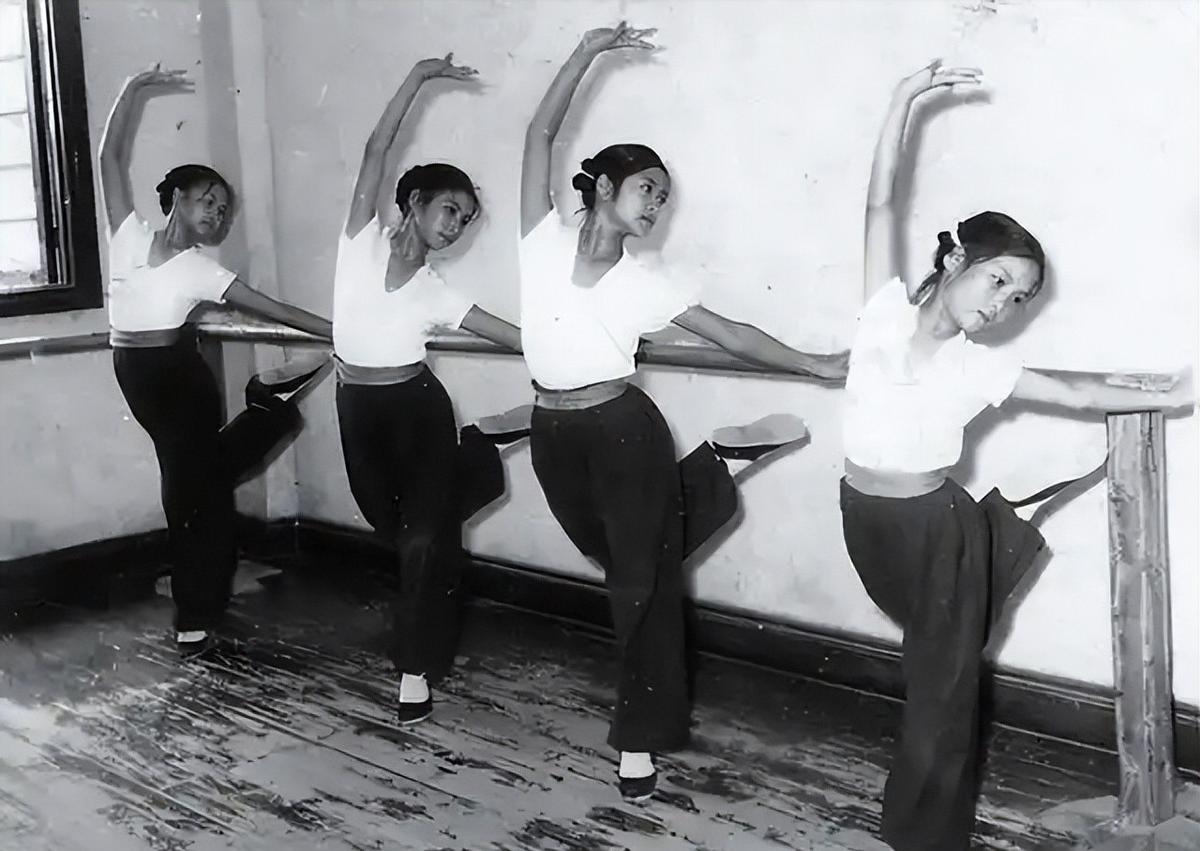

在计划经济向市场经济转轨的混沌期,文艺院团"断奶"改革让无数程春莲们陷入生存焦虑。据文化部1988年统计,全国专业院团演出场次较五年前下降43%,演职人员平均工资仅为社会平均水平的78%。这种集体困局催生了特殊的"文艺下海"现象——湖北省当年就有17%的二级演员转型经商,其中多数进入当时利润丰厚的"双轨制"领域。

程春莲的转型轨迹堪称典型样本。从承包剧院服装租赁到倒卖彩电批文,她像敏锐的猎豹般捕捉每个政策缝隙中的商机。当发现每吨计划外柴油的差价相当于半年工资时,这位曾经的"刘三姐"彻底撕下了艺术家的面纱。检察机关后来查实的76万元赃款,放在当时足以购买北京三环内20套四合院。

在程春莲的办公室抽屉里,始终放着一张泛黄的《刘三姐》剧照。每当完成一笔交易,她都会对着照片喃喃自语:"当年唱'山中只见藤缠树',如今倒是成了油管缠账本。"这种微妙的精神分裂状态,恰是权力腐蚀过程中的人格异化写照。

心理学家通过研究当代职务犯罪案例发现,转型期的制度漏洞会引发"道德失重效应"。就像2022年某落马官员在忏悔录中写的:"最初觉得拿点油票就像收观众献花,后来才发现自己成了提线木偶。"程春莲案的特殊性在于,她将舞台表演天赋完美移植到权力寻租中——用艺术家的感染力包装商业贿赂,以群众偶像的身份获取信任背书。

司法档案显示,她在三年间构建了覆盖五省十七市的石油倒卖网络,独创"票证置换"模式:用演出赠票换取企业批文,拿剧团道具抵押货款。这种"文艺+商业"的犯罪创新,甚至让当时的办案人员感叹"比电视剧还精彩"。当审判长问及赃款去向时,她竟理直气壮地回答:"都投给新剧创作了,艺术需要资金反哺!"

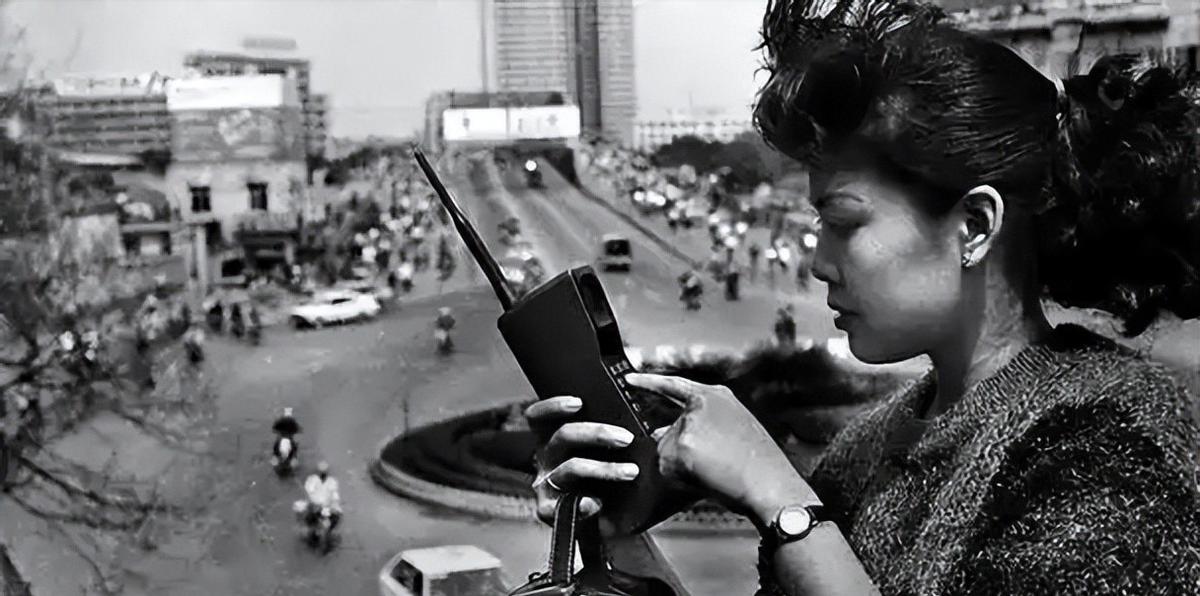

程春莲刑场上的最后呐喊,像一记重锤敲醒了时代警钟。最高人民法院1993年白皮书显示,该案直接推动"经济犯罪量刑规范化"改革,贪污受贿死刑门槛从10万元提升至300万元(按购买力折算)。如今回看这个"严打"时期的判决,法学界更倾向将其视为法治进程中的必要代价。

当代反腐数据印证着制度完善的轨迹。中央纪委国家监委2022年通报显示,职务犯罪案件年均下降9.7%,检举揭发率上升至68%。智能监察系统的应用,让"程春莲式"的票证腐败无处遁形。某省纪委监委最新研发的"文艺领域廉政风险预警模型",正是以历史案例为训练数据,能提前6个月识别异常资金流动。

当我们站在武汉长江大桥俯瞰两岸霓虹,程春莲曾倒卖过的油库旧址已变身文创产业园。园区入口处矗立的廉政教育雕塑,用抽象线条勾勒着舞者与油管的纠缠。在这里,每天都有年轻演员重排新版《刘三姐》,剧中新增的"拒贿斗士"角色,正是历史给当下最生动的注脚。

程春莲的故事从来不是简单的善恶二元剧。它像多棱镜般折射着制度转型的阵痛、人性挣扎的弧光以及法治进步的刻度。当我们在短视频平台刷到AI修复的《刘三姐》片段时,或许该思考:在这个全民直播的新剧场里,我们每个人都在即兴演出怎样的角色?那些点赞打赏的背后,是否藏着新的"油票诱惑"?历史总是押韵前行,唯有时刻校准心中的道德聚光灯,才能避免成为下一个时代剧的悲剧主角。

```