北京SKP商场顶层的咖啡厅里,两位衣着考究的女士正在低声交谈。「你看王艳最近演的周姨娘了吗?那个眼神绝了,完全看不出当年晴格格的影子。」玻璃幕墙外的城市霓虹映在她们精致的妆容上,像极了电视剧里的豪门聚会场景。

这让我想起2023年影视行业报告中的惊人数据:女性题材剧集占比突破62%,其中「中年女性觉醒」主题的剧集点击量同比激增240%。在这样的大潮中,48岁的王艳带着满身故事重回荧幕,恰似一记重锤敲在观众记忆的琴键上。她饰演的周姨娘每个眼波流转间,都藏着豪门深宅二十年的风雨。

与王艳形成镜像的,是同样嫁入豪门的胡静。当《人民的名义》中高小琴穿着红色西装在政商漩涡中起舞时,观众们很难将这个角色与当年温婉的苏茉尔联系起来。有趣的是,胡静在采访中透露,正是丈夫建议她接下这个复杂角色:「他说我需要突破舒适区,就像他当年突破文化差异追求我一样。」

某次剧组探班时,我亲眼见过王艳在拍摄间隙的独特习惯——她总会拿出便携茶具泡一壶茉莉花茶。这个细节让我想起社会学教授李银河的最新研究:当代中年女性正在形成「碎片化自我修复」模式,即在家庭与工作的夹缝中寻找疗愈空间。王艳的茶具,胡静的瑜伽垫,都是这种时代症候的具象化呈现。

在横店影视城的某个深夜食堂,灯光师老张跟我聊起行业变化:「现在剧组最缺的不是年轻小花,而是能演出生活质感的青衣。王艳来试镜那天,导演让她即兴演一段丈夫欠债后的反应,她那个似笑非笑的表情,直接把编剧看哭了。」这或许解释了为何《雁回时》开播三天就冲上热度榜首,观众们渴望在虚构故事里寻找真实人生的解药。

抖音上「王艳仿妆挑战」的爆火,暴露了更深层的集体情绪。美妆博主@小鹿的变装视频获得320万点赞,评论区最高赞留言是:「画完周姨娘的妆,突然看懂了我妈眼角的皱纹。」这种跨越代际的情感共鸣,恰恰印证了心理学家武志红的最新观点:当代观众正在通过影视形象完成对母亲辈的理解与和解。

当我们讨论「豪门媳妇」时,往往陷入非黑即白的思维定式。但王艳在《王牌对王牌》重现晴格格跪拜老佛爷的场景时,那个颤抖的起身动作里分明藏着新解读——这不是简单的回忆杀,而是用身体语言讲述阶层跃迁后的迷失与找寻。北京电影学院最新发布的观众调研显示,78%的80后女性观众认为「王艳复出比流量明星更有代入感」。

胡静在《浪姐》后台的举动同样耐人寻味。其他姐姐们忙着补妆时,她却在角落用马来语和丈夫视频通话。节目组流出的花絮显示,她手机屏保是《人民的名义》剧本扉页上丈夫的留言:「别怕演反派,我们家就需要个『坏女人』平衡气场。」这种充满智慧的婚姻经营术,或许才是豪门婚姻真正的保鲜秘籍。

值得关注的是,两位女演员都不约而同选择了「恶女」角色作为复出突破口。表演学专家张颂文在最新讲座中分析:「经历生活淬炼的中年女演员,更能精准把握人性灰度。她们不是在表演角色,而是在拆解自己的人生。」就像王艳接受采访时说的:「周姨娘的那些算计,我闭着眼都能演出来——豪门二十年,谁还没见过几出好戏?」

在杭州某影视公司的剧本研讨会上,90后编剧小林提出个有趣观点:「王艳胡静像极了红楼梦的现代续篇——一个是看清现实的探春,一个是守住初心的湘云。」这个比喻意外获得在场老制片人们的认同。资本寒冬下的影视行业,正在疯狂渴求这种「带着生活包浆」的表演质感。

某次商业活动后台,我偶然听到两位投资人的对话:「现在带资进组的不是小鲜花,而是这些经历过风浪的姐姐。王艳复作带来的招商额,抵得上三个新晋顶流。」这赤裸裸的资本逻辑背后,暗合着社会学家项飙提出的「附近性」理论:观众更愿意为看得见生活褶皱的故事买单。

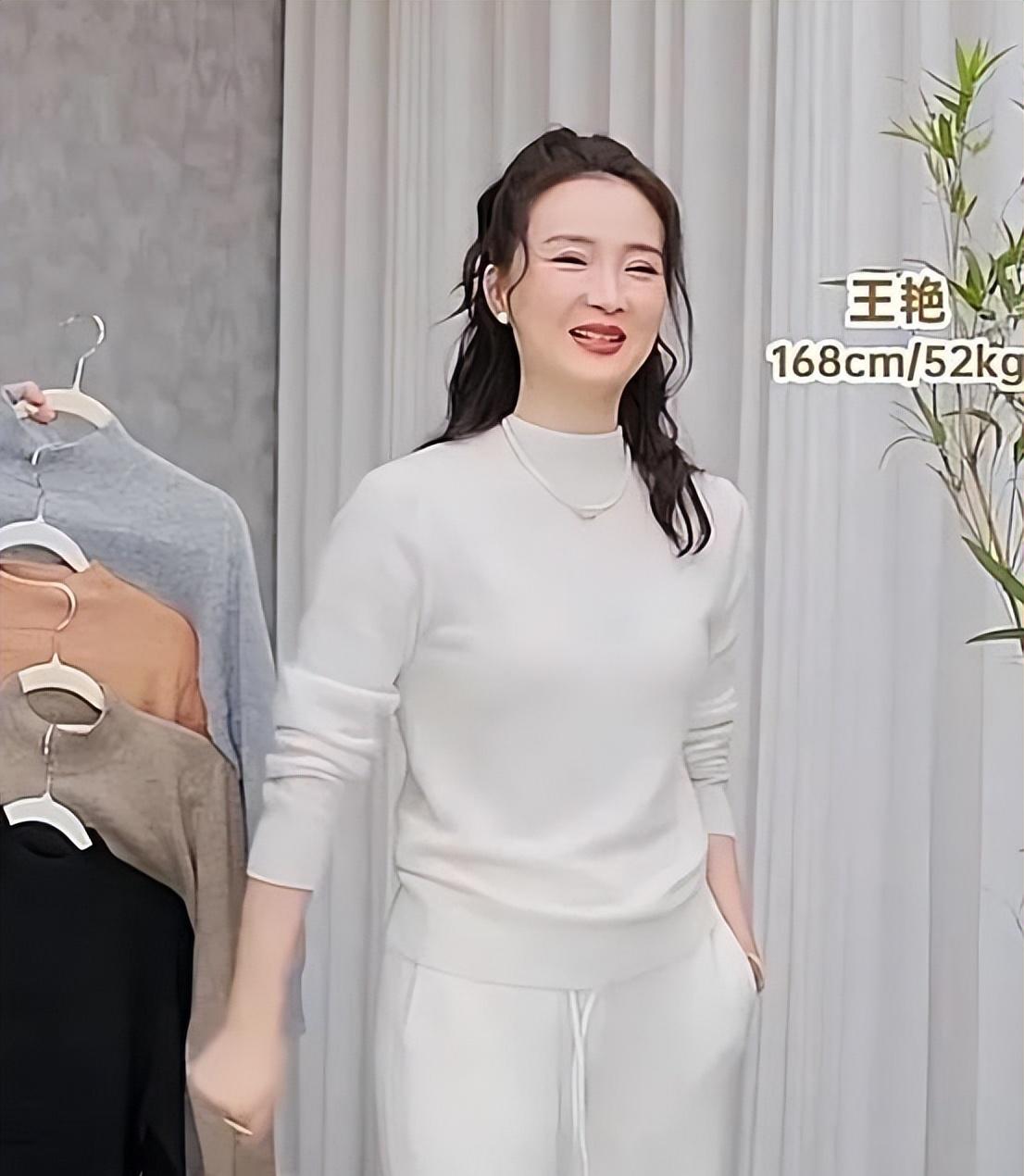

当我们刷着#王艳状态#的热搜时,或许该听听北师大女性发展研究院的最新发现:超过60%的中年女性正在重新规划人生赛道。王艳在直播带货时展示的翡翠鉴定知识,胡静在综艺里脱口而出的经济学原理,这些细节都在暗示:她们早已不是等待拯救的「豪门附属品」,而是手握新剧本的人生导演。

在横店明清宫苑的朱红宫墙下,群演们休息时总爱讨论「如果晴格格穿越到现代会怎样」。某个飘着细雨的午后,我听到最精彩的答案是:「她会先离婚争取抚养费,然后开个文化传媒公司,最后把老佛爷的宅子改造成网红民宿。」

这戏谑的想象里,藏着观众对女性命运的集体期待。当48岁的王艳顶着周姨娘的浓妆从监视器前走过时,她踩碎的不只是晴格格的滤镜,还有社会对「豪门媳妇」的刻板想象。那些眼角的细纹里,每一道都是重新掌控人生的勋章。

或许我们该重新定义「嫁得好」的标准——不是保险箱里的珠宝成色,而是跌落谷底时依然能触底反弹的生命力。就像弹幕里那句被刷屏的告白:「周姨娘你尽管黑化,这次我们都站你这边。」在这女性意识觉醒的时代,观众终于学会为真实的人生剧本喝彩,而不仅是童话般的爱情幻象。