马儿在山坡上飞驰,

践踏厚厚的积雪。

一座圣洁的教堂,

它孤独地立在路旁……

——(俄)茹科夫斯基(1783—1852)叙事诗《斯薇特兰娜》

1.《暴风雪》 作者:普希金(1799—1837)

俄罗斯古典美女 油画

俄罗斯文学之父普希金

《暴风雪》(也有译作《大风雪》的)是普希金1830年10月20日创作的短篇小说。

小说概述

贫穷的青年军官——陆军准尉弗拉基米尔和富家小姐玛丽亚两情相悦,但他俩的爱情遭到玛丽亚父母的强烈反对。

为摆脱家长的阻碍,两人决定私奔,并约好在邻村的一座教堂偷偷举行婚礼。就在他俩相约各自从自己居住地出发前往那座教堂秘密举行婚礼的那个夜晚,一场突如其来的暴风雪打乱了两人原本的计划,导致他们的爱情走向悲剧……

故事情节

涅纳拉得沃庄上的富人加夫里拉·加夫里洛维奇一家原本平静而幸福地生活着。他有一个美丽的喜欢读法国小说、富于幻想的十七岁女儿玛丽亚·加夫里洛芙娜。

玛丽亚身边总是有很多追求者,可是偏偏她就爱上了贫穷的陆军准尉弗拉基米尔•尼古拉耶维奇。然而,这段感情却遭到女方家长的反对,于是他们决定私奔去秘密结婚。一对情人本来计划在夜晚分头赶到邻村的教堂举行婚礼,可是当天晚上的一场暴风雪却打乱了这一切。

这天白天,青年军官弗拉基米尔因为请牧师、找证婚人等忙活了一整天。天黑后,他先让自己信任可靠的马车夫驾车去接玛丽亚小姐,然后自己雇了一辆马拉雪橇独自驾车前往那座教堂。可是刚一出门,天上就下起了一场罕见的暴风雪,大地一片白茫茫,什么也看不见,原来熟悉的道路都被冰雪封住了,他发现自己迷了路,折腾了一夜却还是在原地转圈。等到他好不容易终于赶到目的地时,天已大亮,教堂里早已人去楼空。

那天晚上,玛丽亚小姐在贴身女仆的陪伴下坐上爱人派来的马车顺利来到了那座教堂,可左等右等,等了整整一夜, 就是不见爱人弗拉基米尔的踪影,因久等未果玛丽亚小姐急得晕倒了。

正在这时,另一位过路的青年军官却被在场焦急等待的其他人误认为是新郎而拉进来举行婚礼。玛丽亚在昏迷中迷迷糊糊地与之举行了婚礼。当她苏醒后,才发现新郎不是自己的爱人,假新郎也随之匆匆离去,不知所踪。而真新郎迟迟未到,婚事自然泡汤。

玛丽亚失望和难过极了,连夜悄悄回到家中,没告诉任何人。父母对此事则一无所知。

经此打击,弗拉基米尔心灰意冷地回到部队。1812年,他在俄国军民抗击拿破仑大军入侵的鲍罗金诺战役中为国捐躯了。消息传来,玛丽亚忍受不了这样悲惨的现实,和母亲离开了家乡,迁到了另一个村子。

在新的居住地,玛丽亚遇到在抗法战场负伤回家休养的骠骑兵上校布尔明,两人相互爱慕,可布尔明却迟迟不肯求婚,据他自己说,他曾经结过婚,他要信守婚礼上自己的承诺。然而他却不知道自己的“妻子”是谁。

布尔明给好奇的玛丽亚讲了一个很奇特的故事。他说自己在一个暴风雪的夜晚迷了路,结果却稀里糊涂地被人拉进一个教堂,并被人当作新郎参加了一场婚礼。直到婚礼即将结束,新郎新娘要接吻的时候,新娘才惊觉新郎弄错人了,他只好回转身离开。而此时,布尔明已经把那个女子深深地印在心上了。此后不管身在何处,他始终对那个女子念念不忘,虽然他连那个女子的样貌都记得不是很清楚。

小说在结尾写道:

“我的上帝,我的上帝!”玛丽亚一边说,一边抓住他的手,“那么,这就是您了!您就不认识我吗?”

布尔明脸色变白了……跪倒在她的脚跟前……

俄罗斯古典美女 油画

主题思想和情感内核

普希金的短篇小说《暴风雪》通过一个充满戏剧性的爱情故事,深刻探讨了以下几个核心主题思想:

(1). 命运的无常与不可抗拒

暴风雪作为核心象征,代表自然与命运对人类计划的绝对掌控。主人公玛丽亚和弗拉基米尔的私奔因暴风雪而失败,这一偶然事件彻底扭转了他们的命运轨迹。

普希金借此强调,人类精心策划的行动在命运面前脆弱不堪,生命的走向往往被不可预知的力量所左右。

(2). 偶然性与必然性的交织

小说中的关键转折点都是由偶然事件推动:暴风雪阻挠私奔、玛丽亚与陌生人布尔明在教堂的意外婚姻,以及弗拉基米尔的战死。这些看似随机的事件最终串联成一种宿命的必然,暗示人生虽由偶然构成,却隐含着某种超越个人意志的秩序。

(3). 爱情、自由与社会规训的冲突

玛丽亚与弗拉基米尔的爱情因家人反对而被迫转入地下,私奔的失败则映射了社会规范对个体自由的压制。然而,布尔明与玛丽亚的婚姻虽始于误会,却最终在真相揭露后成为可能的救赎,暗示普希金对人性韧性的信念——即使在束缚中,爱仍可能以意外形式重生。(4). 真相的延迟与命运的讽刺

布尔明与玛丽亚在无知中结合,多年后才得知彼此身份的真相,这一设计凸显了人类在命运洪流中的盲目性。普希金借此揭示,人们往往在无意识中成为命运戏剧的演员,真相的滞后性加深了生命的荒诞与反讽。

(5). 战争与个人命运的渺小

弗拉基米尔的死亡不仅是个体悲剧,更是历史暴力碾压个人的缩影。战争作为不可抗的外部力量,进一步消解了个人对命运的主宰权,强化了人在宏大历史叙事中的无力感。

结语:生命的韧性

尽管小说充满悲剧色彩,但结局暗示了某种希望:玛丽亚与布尔明的婚姻虽始于荒诞,却可能成为新生的起点。普希金以此表达,即便命运无常,人类仍能在破碎中寻找重建生活的可能,展现生命超越苦难的韧性。

2、《初恋 》屠格涅夫(1818—1883年)

俄罗斯文学三巨头之一——屠格涅夫

《初恋》是俄国大作家伊凡·谢尔盖耶维奇·屠格涅夫创作的中篇小说,发表于1860年4月的《读者文库》。

故事情节

小说男主人公是一个情窦初开的16岁的花季少年,在他充满爱情预感的时候,他家旁边搬来了一户新邻居——一位穷公爵夫人和她美貌的女儿。少年便很自然地与21岁的公爵小姐齐娜伊达相遇和相识,并且不由自主地爱上了比自己大五岁的公爵小姐,可惜只不过是单相思。后来,少年发现齐娜伊达与一个中年男人幽会。于是少年跟踪她,最后却意外地发现自己的情敌——那个中年男人竟是自己的父亲……

小说创作背景

屠格涅夫的《初恋》是一篇自传性的中篇小说。屠格涅夫曾经说过:“《初恋》也许是我最爱的作品,其他作品或多或少有编造的成分,《初恋》却根据真事写成,不加一点修饰,每当我反复阅读时,人物的形象就在我眼前鲜明地现出来了。”

事实上,《初恋》的确是一部自传性小说。屠格涅夫曾不止一次地指出《初恋》的自传性,他在与朋友交谈中曾直接了当地指出,“这部中篇小说里描写的就是自己的父亲”,对于朋友的问题“谁是《初恋》青年主人公的原型呢?”他回答道,“这个男孩子就是鄙人,您最忠实的仆人”。

屠格涅夫从小生活在林木茂盛、风景如画的斯巴科耶庄园,他在这里度过了童年。少年时代他的父亲谢尔盖·尼古拉耶维奇是一位漂亮的军人,他与比他大的妻子结了婚,他们的婚姻并不美满,他只管享乐,不问家事,与妻子关系冷淡。他与周围人的交往是严肃而冷淡的,几乎是孤傲、客气和矜持的。孩子们渴望父亲对他们表示哪怕是短暂的温柔,但那样的时间是十分难得的。他曾对儿子说:“你能怎么玩就怎么玩,你是属于自己的。人生在世就是这么回事。”

屠格涅夫的母亲是个拥有许多农奴的女农奴主,她专制蛮横,性情暴戾。屠格涅夫曾经说:“我的童年没有什么值得回忆的……没有一点愉快的回忆。我怕母亲就象怕火一样,为一点小事,我经常受罚,一句话,就象是新兵受训似的。”

屠格涅夫的《初恋》就是对自己少年时期的一段生活的重现。小说中的女主人公后来与别人结婚,婚后不久就难产而逝,可惜!

3、《舞会以后》 托尔斯泰(1828—1910年)

文学巨匠托尔斯泰正在写作 油画

《舞会以后》是托尔斯泰1903年创作的短篇小说。故事情节

出身贵族的年轻大学生伊凡在一次舞会上,与上校彼得·符拉季斯拉维奇的女儿瓦莲卡相识,并坠入热烈的迷恋之中。舞会女主人邀请瓦莲卡父女表演跳舞,父女二人优美的舞姿、端庄的仪表、文雅的举止、温婉的神情,令众人赞不绝口。深受感染的伊凡觉得自己仿佛置身于一个“美”与“善”的美妙世界中。

舞会结束后的几个小时内,回到家里的伊凡兴奋得无法入眠,于是来到田野散步,不料当走至瓦莲卡家附近时,却惊讶地看到一幕惨不忍睹的景象:一位鞑靼士兵因不堪忍受军营里的残酷折磨逃跑未遂,正半身赤裸、双手被捆,在晨雾笼罩下的积雪中遭受“夹鞭刑”,直被打得皮开肉绽、鲜血淋漓。更令伊凡惊奇的是,这场刑罚的指挥者与监督,竟然就是刚才舞会上温文尔雅致、慈祥可亲的彼得上校。尽管那位鞑靼士兵已是奄奄一息,以微弱的呜咽哀求大家“发发慈悲”,但上校却因一位执行鞭笞的矮个士兵不够用力,恶狠狠地上前就给了他一记耳光。

这次意外的相逢,使伊凡如恶梦初醒,意识到上流社会的虚伪与沙皇军队的凶残暴虐,原先炽热的爱情荡然消退,美妙的生活幻想也从此破灭了。他不愿意同流合污,大学毕业后既不去军队服役,也没有到政府部门供职,成为一个不满现实、孤独漂泊的“零余者”。

主题思想

这篇小说以主人公伊凡在舞会上的恋爱故事为线索, 通过舞会上和舞会后两个截然对立的场面描写,深刻的抨击了沙皇专制制度的虚伪、野蛮和黑暗,鞭挞了俄国上流社会的毒辣、冷酷 、丑恶,愤怒地控诉了沙俄军官对士兵的残忍与暴虐

4、《沉船 》(印度)泰戈尔(1861—1941年)

印度诗圣泰戈尔

泰戈尔的长篇小说《沉船》创作于1906年,是其重要的小说作品之一。小说通过一场由船难引发的身份错位与命运纠葛,探讨了伦理、人性、社会习俗与真爱等深刻主题。

故事情节

青年罗梅西是接受现代教育的知识分子,性格优柔寡断。他在父亲的安排下与素未谋面的苏查丽妲订婚,但因婚礼仪式中意外中断(苏查丽妲因突发疾病被送走),他未能看清新娘容貌。随后,罗梅西与父亲乘船返乡途中遭遇风暴,船毁人亡,只有罗梅西幸存。

罗梅西在沉船后救起一名昏迷女子卡玛娜,误以为她是自己的新娘苏查丽妲。卡玛娜也因失忆而接受了这一身份,两人共同生活。罗梅西虽逐渐发现真相(卡玛娜并非苏查丽妲),但因同情与责任感的驱使,选择隐瞒事实,试图维持这段婚姻。罗梅西陷入道德困境,他深爱着另一名知识女性汉娜丽妮,但因对卡玛娜的责任而无法坦白。

卡玛娜逐渐恢复记忆,发现自己并非罗梅西的妻子,但仍深爱他,并主动离开以成全罗梅西与汉娜丽妮。

最终,卡玛娜历经磨难与自我觉醒,选择独立生活;罗梅西则在痛苦中反思,直面自己的软弱。

主题思想和情感内核

小说通过罗梅西的困境,揭示了印度传统包办婚姻制度与个人自由意志的冲突。罗梅西的优柔寡断象征知识分子在传统社会转型中的彷徨:既渴望追求真爱(现代性),又被责任与道德枷锁(传统性)束缚。

罗梅西的懦弱与善良并存,展现了人性的矛盾。他最终通过自我反省走向成长,暗示“直面真相”才是解脱之道。 卡玛娜从被动依附到主动选择独立,体现了女性意识的觉醒。她的牺牲与坚韧成为对传统性别角色的无声反抗。

沉船事件作为核心隐喻,象征命运对人类生活的不可控性。泰戈尔借此追问:在偶然的灾难与错位中,人如何通过理性与良知重建秩序。

小说通过罗梅西与汉娜丽妮的精神契合,以及卡玛娜的无私之爱,暗示真爱应超越社会规范与世俗利益,指向心灵的共鸣与奉献。

总结

长篇小说《沉船》通过一场由偶然灾难引发的伦理困局,揭示了个人在传统与现代夹缝中的生存困境,同时以人物的觉醒与牺牲,传递出对人性良知、真爱自由和社会变革的深刻思考。泰戈尔借此呼吁:唯有打破虚伪的规范,回归真诚与勇气,才能实现个体与社会的真正救赎。

5、《伊豆的舞女》 川端康成(1899—1972年)

少竿川端康成

川端康成和妻子

《伊豆的舞女》是日本作家川端康成根据自己亲身经历创作的中篇小说,是其早期的代表作,也是他的成名作,1926年1月至2月间由《文艺时代》发表。

这部作品被誉为日本“青春文学”的巅峰,多次被改编为影视剧。其魅力在于用极简的情节与克制的笔法,勾勒出东方文化中“欲语还薰你情感美学。

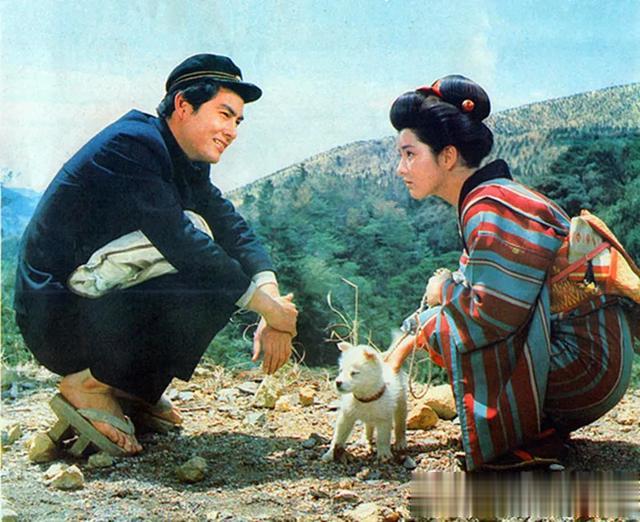

《伊豆的舞女》电影剧照:男女主角由日本著名影星三浦友和与山口百惠扮演者

经典场景

(1)、薰子(简称“薰”)赤脚跑过隧道为主人公送行,脚上沾满泥土却笑容灿烂。

(2)、雨夜客栈中,薰子隔着纸门轻声问:“您睡了吗?”

(3)、离别时薰子在码头挥舞白手帕,主人公在船上“眼泪毫无征兆地流下来”。

《伊豆的舞女》剧照:“我”和薰子

故事情节

主人公是一名20岁的高中生(小说中未具名,带有自传色彩),因内心孤寂独自前往伊豆半岛旅行。途中偶遇一群巡回艺人——包括年长的荣吉、他的妻子千代子、妹妹薰(舞女),以及鼓手百合子和老妇人阿妈。主人公被他们质朴的气质吸引,决定跟随这群艺人同行。舞女薰约莫14岁,天真烂漫,梳着古典发髻,身穿和服。她以表演传统舞蹈为生,但举止间毫无风尘气。主人公被她的纯洁打动,两人在旅途中逐渐产生微妙的感情。薰对主人公充满好奇与尊重,称呼他为“少爷”,并为他端茶、整理床铺,甚至偷偷跟随他去公共浴场。主人公虽是学生,却未因艺人身份轻视他们。他主动支付旅费与他们同住廉价客栈,一起爬山、避雨,听他们讲述漂泊生活的艰辛。薰的兄长荣吉提到因贫困将妹妹卖作艺妓的往事,主人公深感同情。

山口百惠扮演的薰子

上世纪八十年代日本著名影星山口百惠

旅程临近终点时,艺人们需乘船离开,主人公则需转乘火车返校。临别前,薰独自跑到码头默默送行,主人公本想与她告别,却因羞涩未发一言。船渐行渐远,他只能在甲板上流泪,任由泪水融入海风。两人始终未表露心迹,这段朦胧的情感随着旅途结束无疾而终。

小说主题思想和情感内核

少男少女的懵懂情愫因阶级差异与社会规则无法言说,最终化作“一期一会”的怅惘。主人公原本孤僻厌世,却在薰的纯洁中感受到人性的温暖,完成了自我疗愈。川端以细腻笔触描绘伊豆的自然风光与人物心理,将瞬间的情感升华为永恒的哀婉。