看张莱西的逃亡戏,由衷感叹《驻站》的剧情既细节又真实

《驻站》这部电视剧终于迎来了它的大结局,悬念随着主角常胜在事业和家庭上的双重丰收而一一揭开。

整部开年大戏就这样圆满落幕,不过,要想彻底回忆起整部剧,许多细节仍深深烙印在观众的记忆里。

尤其是关于张莱西的逃亡戏,那份惊心动魄的紧张感,实在是让人印象深刻。

喜欢看电视剧的人都知道,如果一个角色在剧里犯了错,那通常难逃惩罚。

在《驻站》里,张莱西因为误伤了王冬雨,迫不得已开始了他的逃亡之路。

这段经历着实让人揪心,他先是慌忙穿过了横亘在面前的铁路,随即跌跌撞撞地进入了一条小路,再然后跑进深山老林,最后终于抵达江边。

这一段不仅展示了荒芜的自然景致,还让观众仿佛身临其境,感受着张莱西在逃亡过程中经历的无助与艰辛。

观众可以亲眼看到那份吃力、疲惫甚至鞋底脱落的窘境,这让每一个细节都显得无比真实。

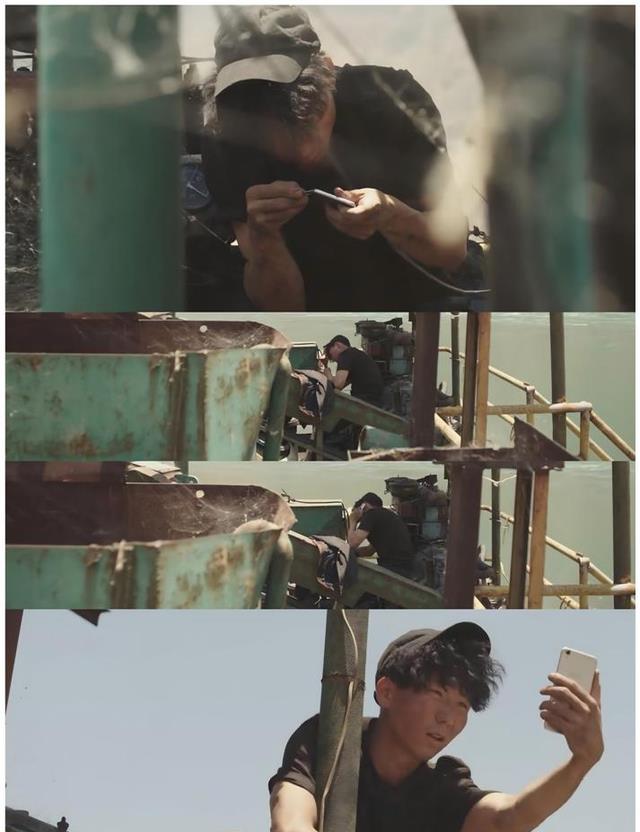

到了江边停船的位置,张莱西甚至没有时间脱掉衣服,就急急忙忙放下手机,一头扎进了水里。

这一幕真实地还原了他那时的疲惫与绝望,但即便如此,他仍然没有忘记保住手机。

这样的细节不仅体现了角色的智慧,也让观众感同身受,产生一种强烈的紧张感和同理心。

当逃到江边时,张莱西一边喘息一边尝试与外界联系。

他拿出手机拨打了一个电话,但电话无人接听。

很可能电话是打给他的伙伴郑义的,但显然此刻郑义已经放弃了他。

这样的情节安排,通过镜头中的蛛网细节,传达了“天网恢恢,疏而不漏”的寓意,意味着张莱西最终逃不出被抓获的命运。

这一镜头语言的使用也让人印象深刻。

张莱西从小吃百家饭长大,孤立无援的处境对他来说早已习以为常。

意识到求助无门后,他果断丢掉了手机卡,试图逃避追踪。

内心的焦虑与恐惧驱使他再次捡起了手机卡,继续尝试打电话。

经过几次失败的尝试后,他终于在一个高处打通了电话。

令人意外的是,电话那头接听的竟然是常胜。

电话接通时,话筒另一端传来关切的声音:“我手机快没电了,王冬雨怎么样了?

”这让人听出了张莱西的焦虑与紧张,尽管手机电量即将耗尽,但他最关心的还是王冬雨的情况。

对方的劝说温和而真诚,而最终,张莱西决绝地挂断电话,把手机丢进了江水里。

这一简单而有力的举动,完美地刻画了他此刻的无助和绝望。

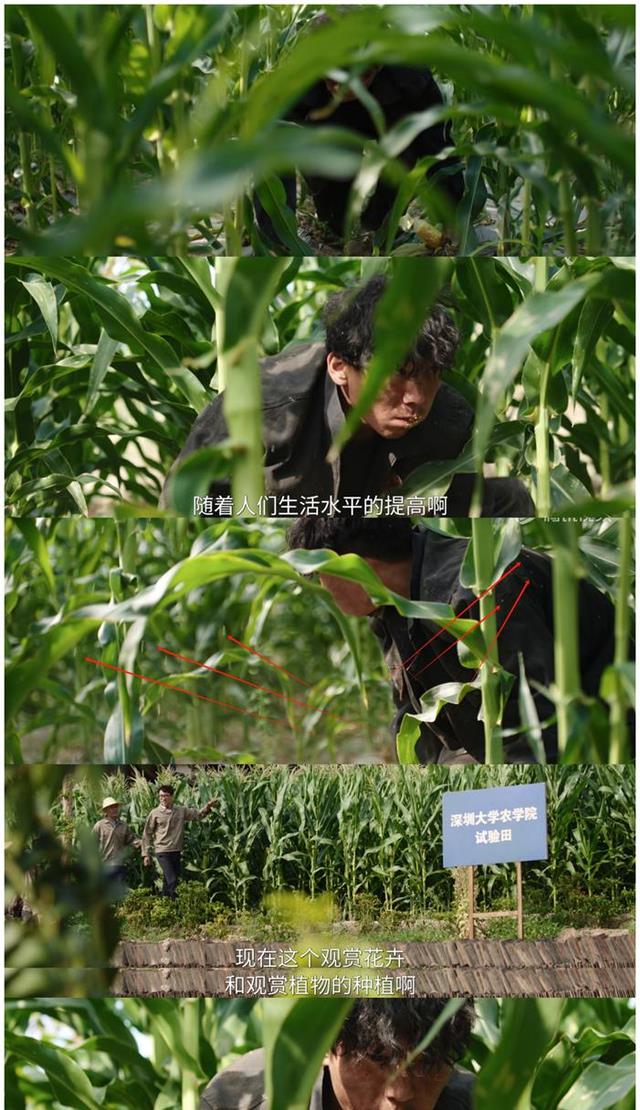

再次见到张莱西时,他已经变得狼狈不堪。

此时,他在一片玉米地里匍匐前进,嘴里嚼着未成熟的生玉米,极度表现出他饥不择食的状态。

镜头转向观众眼前的田地,那是一片“农学院试验田”,玉米正在结花,尚未完全成熟。

张莱西偷吃的玉米清楚地说明了他的窘迫与求生本能。

这一细节凸显了他处境的艰难与求生的本能。

此时,田埂上农学院的老师正给学生们上课,张莱西则在一旁百感交集地望着这一切,若有所思。

他或许在怅然而失,心想早听从长辈的话,与常胜一起遵纪守法地从事多肉植物养殖,自己的人生或许会是另一番模样。

可是,这个世界没有如果,现实的残酷只能让他反思与悔恨。

演员通过精彩的演技,将这一情感诠释得淋漓尽致。

《驻站》这部剧可谓包罗万象,每个情节和故事都有丰富的内涵。

张莱西的逃亡戏只是其中之一,具体而生动的细节和深刻的表现手法都是无可挑剔。

通过这部剧,观众不仅享受了视觉上的盛宴,还能领悟其中深藏的寓意和浓烈的情感。

剧中的每个角色和情节都呈现了丰富的内涵和深刻的现实意义。

张莱西的痛苦逃亡,与常胜的潇洒人生形成了鲜明对比。

常胜凭借稳重的性格和过人的智慧,总能于事业上运筹帷幄,化险为夷,在家庭生活中,也同样处理家庭事务游刃有余。

最终他事业与家庭双丰收,成为了成功的象征和典范。

相比之下,张莱西的命运显得更加悲剧。

在逃亡过程中,他每一步选择似乎都在预示着未来的无望结局。

令人动容的是,即便身处绝望境地,张莱西仍保持着一丝理智,使得他的角色更加真实和饱满。

再看常胜与张莱西的关系,不由令人感慨万千。

他们的命运纠葛,仿佛是善与恶、正与邪的交锋。

有时,善与恶的界限并不如表面那么清晰,而常胜和张莱西各自的命运走向,也给了观众极大的思考空间。

这也正是《驻站》的成功之处,它不仅有精彩的情节和出色的演技,还展示了深入人心的思想内核,每一个细节、每一个转折都引起观众共鸣。

总的来说,《驻站》的每一幕都带给人震撼和深思,从张莱西的逃亡戏到常胜的成功人生,故事充实而富有深意,让人久久难以忘怀。

这些细节和情节不仅让人在视觉上感受到冲击,也在心灵深处掀起波澜。

通过这部剧,我们看到人性的复杂、命运的无常,也感受到希望与绝望的碰撞。

每一个观众,都能在其中找到自己的影子,体会到那些闪光的瞬间。

让我们再回到故事的开端,重新用心去感受那一幕幕精彩的瞬间,反思每个角色的选择与命运。

在这跌宕起伏的故事中,观众既能感受到角色的痛苦与眼泪,也能体会到他们的坚强与智慧。

这,正是《驻站》带给我们的最大感动。