1955年,当全国一片荣誉与光辉的氛围中,在人们都希望自己能够得到更高的授衔时,刘金山却在这时做出了一个让所有人惊讶的决定——主动申请往下降。

这不仅仅是一次职务上的调换,更像是一场心灵的拷问,展现出这位“飞夺泸定桥”英雄身上与常人不同的谦逊与无私。

他的行为让我们不禁想:荣誉,真的是唯一的追求吗?或许,荣誉背后更深藏着他对革命的无悔初心。

1935年5月的一个清晨,刘金山和他的战友们正奔波在通往泸定桥的路上。此时的刘金山,肩负着红四团的重任,目光炯炯,步伐坚定。

我们说“铁军”,不是没有道理。红四团的士兵们,早已习惯了艰苦,背负着革命的重任,日复一日地为中国的未来拼命。而那一刻,刘金山并不知道,自己的名字将永载史册。

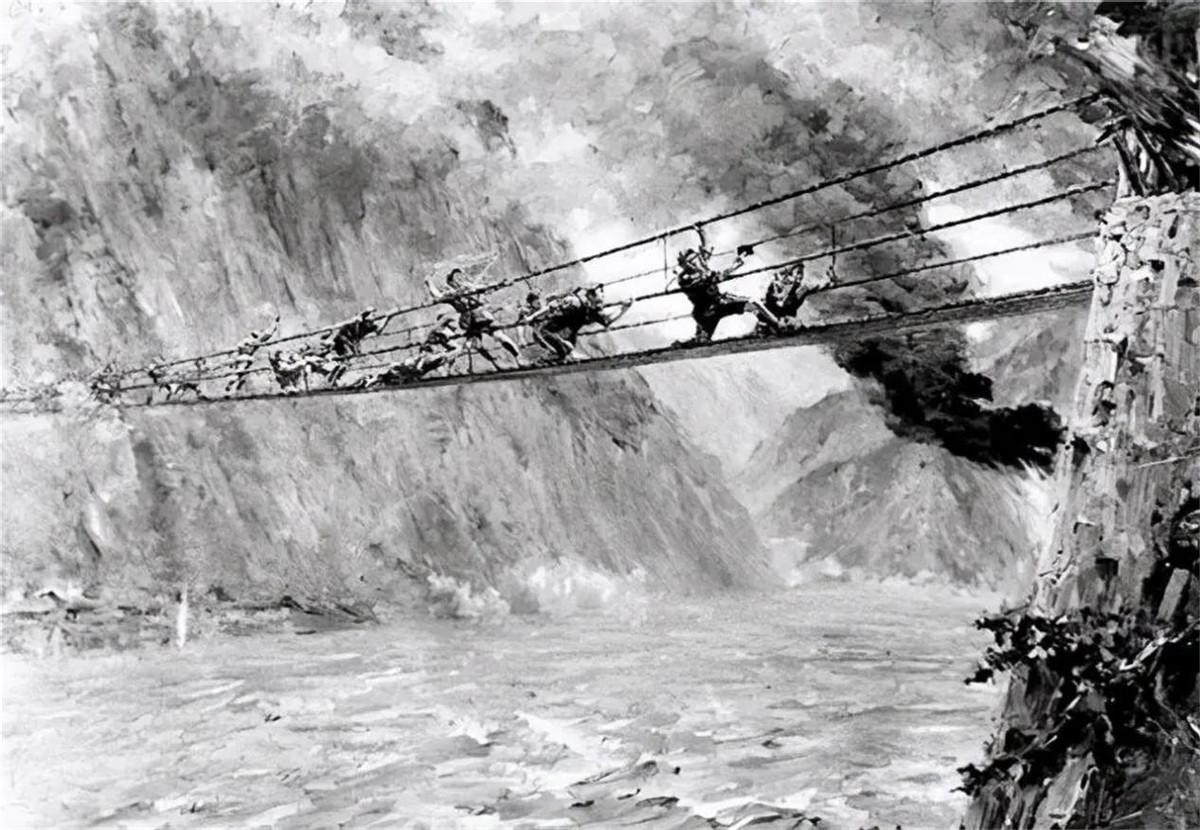

泸定桥,一座悬在大渡河上的古老木桥,它不仅是沟通两岸的桥梁,更成了中国革命历史上不可逾越的战斗精神象征。

大渡河,激流湍急,河水如巨兽咆哮。敌人的枪口对准了这些为革命而生的勇士们,但他们并没有停下脚步。

此时,敌人已经拆除了桥板,只剩下那13根铁索挂在空中。看似不可能的任务,硬是被他们硬生生地推进了历史的长河。

桥对面,敌军凭借天险肆无忌惮地嘲笑着:“有种你们就飞过来!”这句话仿佛是对革命意志的挑战。

刘金山所在的红四团,临时组建了一支突击队,21位勇士为了完成这项几乎不可能的任务,毅然决然地选择了迎难而上。

根据后来的回忆,刘金山在接到任务的第一时间,便毫不犹豫地向团长提出请求:他要加入突击队。这不仅是对个人勇气的挑战,更是对革命事业的绝对忠诚。

“我一定要去。” 他坚决地说。这句坚定的话语,是他对党和革命的最真挚表达。他不仅要挑战命运,还要突破敌人的封锁,正义与信念才是他最终的力量源泉。

当时,桥上的状况极其危险,敌人的子弹几乎是无处不在。尽管子弹打在铁索上,火光四溅,刘金山依然毫不动摇,前赴后继。甚至,他为了帮助战友们冲破重围,不惜以身挡在了前面。

即将冲到桥头时,敌人竟然在铁索上撒上了煤油,点燃了熊熊大火。火光冲天,浓烟滚滚,前路被封锁。这一刻,挑战与死亡的气息愈发浓烈。

就在刘金山要被火海吞噬的时候,刘金山毫不犹豫地挥舞着大刀,抓住通红的铁索,带领战友们向敌人发起了最后的进攻。

有的战士在火海中倒下,甚至有四位英勇的同志被击中,坠入江中。然而,他们并没有因此而退缩,反而更加坚定了最终取胜的信念。

此时的刘金山,已不再是单纯的战士,他成了战斗精神的象征。最后,他们终于以血肉之躯攻占了这座天险桥梁,为红军打开了通往未来的道路。

战斗结束后,刘金山浑身是血,浑身的皮肤因为烧伤而留下了永久的伤疤,右手的刀把也因粘连血肉无法分离。

那一战,他不仅失去了身体的完好,更带回了一生的荣誉。然而,他并不为这些表面的荣誉而骄傲,反而是将它们看作是更深重的责任。

飞夺泸定桥的战斗,注定成为中国革命史上不可磨灭的记忆。刘金山和战友们的勇敢,为历史增添了浓墨重彩的一笔。

从荣誉到谦逊:刘金山的‘降衔’决定1955年,中华人民共和国即将迎来一次重要的历史时刻——大规模的军衔授予。这不仅是革命功勋的展示,也是新中国建设的重要标志。而刘金山,竟然在此时主动放弃“少将”军饷。

这到底是为什么?作为一名经历过无数艰苦战斗的战士,刘金山本可以高高在上,享受那些辉煌的荣誉,但他却选择了低调、谦逊的方式。

他所要求的降衔,并非出于任何个人的考虑,而是深思熟虑后的决心。他曾在信中写道:“和千千万万牺牲的烈士相比,活着已是莫大的幸福。”

细细品味这段话,可以看出刘金山对自己身份的深刻认知。尽管他身经百战,英勇无畏,但他却始终没有忘记那些在革命道路上为国家和民族牺牲的烈士们。

他认为,自己活到新中国建立已经是幸运的,而那些牺牲的同志才是最值得被纪念的人。这一决定,也反映了刘金山的内心世界。

他并非一心追求个人荣誉,更重要的是始终将党和革命事业置于自己之上。为了革命胜利,他甘愿牺牲一切,包括个人的荣誉和地位。

而这份谦逊,也并非一时心血来潮。在刘金山的一生中,他一直保持着这种生活态度。无论是新中国成立后被邀请担任高职,还是1952年被安排去军委工作,他都一再拒绝,而是选择了去一些不起眼的地方,继续为党和人民贡献自己的力量。

革命英雄的初心:刘金山的精神遗产从飞夺泸定桥到新中国成立后的种种决策,刘金山始终没有偏离过自己的初心。无论是抗日战场的英勇,还是战争中的血与火,他都无愧于“战神”这一称号,晚年只留下了一身伤痕陪伴自己。

然而,最让人感动的,不是他在战斗中的英雄事迹,而是他那份一直不曾改变的初心。刘金山原本是要被授予少将军衔的,但他却主动写信给毛主席要求降衔。后来军委考虑再三,还是尊重他的意愿,授予了大校军衔。

他说他就是长征路上一个普通的兵,想要以最普通的方式度过一生,他的使命已经完成了。

即便在新的社会条件下,刘金山依然保持着极其朴素的生活作风。在他看来,革命并不是为了个人的荣耀,而是为了人民的幸福,为了国家的未来。

这种精神深深影响了他的家人和周围的人,他不仅自己过得清贫,连子女也始终保持着艰苦奋斗的作风。

“我回不去了。”当1999年女儿告诉他“以后可以坐火车回老家了”时,这位英勇的老战士眼中泪光闪烁。他一生浴血奋战,为革命事业贡献了所有,但最终,却依然没有忘记自己那片故乡的土地。