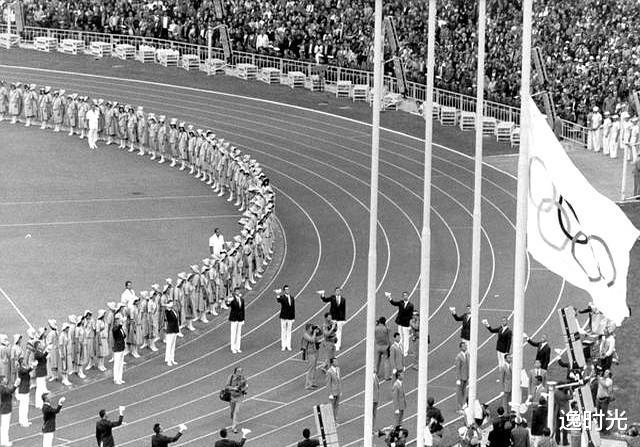

1980年的莫斯科,本应是奥运圣火闪耀的时刻,却意外地笼罩在政治的阴云之下。

耗资90亿美元打造的盛会,最终却因超过60个国家的抵制而黯然失色,这其中就包括了中美两个体育大国。

最终,仅有5217名运动员踏上了这届奥运会的赛场,这与历届奥运会的规模形成了鲜明对比,也成为了奥运史上一个独特的注脚。

究竟是什么原因导致了这场体育盛事的“失败”?

让我们一同回到那个风云变幻的年代,探寻这背后的故事。

冷战的铁幕,将世界分割成东西两个阵营。

1979年,苏联出兵阿富汗,这一举动彻底激怒了以美国为首的西方国家。

他们将苏军的行动视为对奥运精神的践踏,是对和平与团结的公然挑衅。

为了表达抗议,美国率先宣布抵制莫斯科奥运会,并呼吁其他国家加入抵制的行列。

中国的立场也十分明确。

由于中苏关系长期不和,且中国拒绝承认苏联扶持的阿富汗政权,因此也加入了抵制莫斯科奥运会的阵营。

最终,超过60个国家和地区响应了抵制号召,这使得莫斯科奥运会成为了奥运史上最大规模的抵制事件。

面对如此大规模的抵制,国际奥委会也显得束手无策。

他们倡导体育的非政治化,希望奥运会能够成为连接世界的桥梁。

在冷战的背景下,奥运会终究难以完全摆脱政治的影响。

尽管面临抵制,苏联仍然坚持举办了这届奥运会。

他们投入了巨额资金,希望向世界展示社会主义国家的实力和形象。

参赛国家的缺席使得比赛的竞争性大打折扣,苏联运动员在奖牌榜上的优势也因此受到了质疑。

90亿美元的投入,最终换来的却是一场冷清的比赛。

苏联原本希望通过奥运会提升国际形象,却因抵制而失去了国际社会的支持。

这场体育盛宴,最终演变成了一场苏联及其盟友的“独角戏”。

莫斯科奥运会的抵制,不仅对苏联的国际形象造成了损害,也对许多运动员的个人命运产生了深远的影响。

他们因为政治原因错失了在奥运赛场上展现自身实力的机会,体育被政治绑架,使他们成为了国际博弈的牺牲品。

莫斯科奥运会的抵制,还引发了后续的连锁反应。

为了“报复”美国主导的抵制运动,苏联及其东欧阵营也拒绝参加1984年的洛杉矶奥运会。

这种互相抵制的行为,进一步加剧了奥运会的政治化,也让体育与政治的关系变得更加复杂。

1980年的莫斯科奥运会无疑是一次失败的尝试,它也成为了冷战时期的一面镜子,反映了那个时代国际政治的复杂性和紧张局势。

苏联投入巨资,却因政治因素导致比赛黯然失色。

奥运会的脚步并没有因此而停滞。

冷战结束后,奥运会逐渐恢复了国际信任。

1992年的巴塞罗那奥运会,共有9000多名运动员参赛,象征着奥运会重新焕发了活力。

2008年的北京奥运会更是将奥运会推向了新的高峰,参赛运动员达到1.1万人,规模远超莫斯科奥运会。

莫斯科奥运会的教训,至今仍值得国际社会铭记。

它提醒我们,体育虽然是全球共通的语言,但在复杂的国际环境下,体育赛事始终难以完全摆脱政治的纠葛。

就在我们回顾这段历史的时候,一位61岁的华裔乒乓球老将,倪夏莲,正准备挑战第七次参加奥运会。

她计划在64岁时参加2028年的洛杉矶奥运会。

这位“乒乓奶奶”的故事,与1980年莫斯科奥运会的历史形成了鲜明的对比,也让我们对奥运精神有了更深刻的理解。

“无论最后取得什么样的结果,享受过程才是最重要的”,倪夏莲的这句话,或许正是对奥运精神最好的诠释。

从莫斯科到洛杉矶,从抵制到参与,奥运会的历史仍在继续。

体育与政治的关系,又将如何演变?

在未来的奥运舞台上,我们能否真正实现和平与团结的理想?

这或许是一个值得我们不断思考的问题。