1928年5月1日,中国共产党第一位女中央委员,向警予在这一天走完了她的一生,年仅33岁。

远在千里之外的前夫蔡和森,听闻噩耗后难以接受,用沉痛的文字发出追问:“伟大的警予,英勇的警予,你真的死了吗?”三年后,他也走上了同样的刑场。

令人欣慰的事,这对革命夫妻的子女之后均成长为新中国的栋梁之才。

相识

1919年,蔡和森、向警予以及蔡畅等五十余名热血青年聚集在上海的港口,踏上了名为“盎特莱蓬”的法国邮轮。

每天清晨,向警予和蔡和森都会站在甲板上,迎接东方逐渐升起的太阳。日出时分,海面被染上了一层金黄色,两人站在栏杆边,观赏这壮观的景象。

谈话中,提到个人婚姻问题时,两人都表现出对传统婚姻观念的不满。

他们批评了传统婚姻中的束缚和限制,认为这种形式早已不适应时代的发展。蔡和森和向警予一致认为,应当追求基于相互理解和共同理想的新式爱情。

两人之间的关系也日益密切,关系超越了普通朋友的层面,最后确认了关系。在长达35天的海上旅行后,邮轮抵达了法国的马塞港。

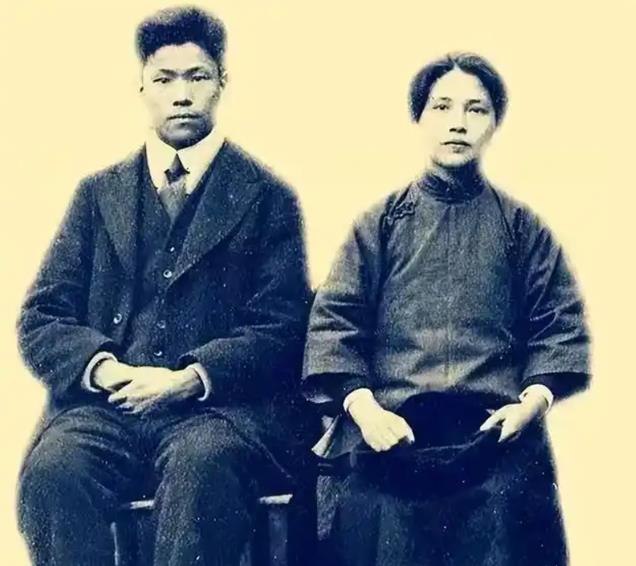

1920年5月,蔡和森与向警予在法国蒙达尼正式结为夫妻。

他们的婚礼没有华丽的装饰和繁复的程序,只有几十名中国留学生的出席,为这对新人送上了真挚的祝福与支持。

1921年初,留法勤工俭学的学生们生活困难重重。他们面临的不是简单的物质匮乏,而是没有书读、没有工作、甚至没有饭吃的全面危机。

生活的压力像沉重的石块,压在每一个中国学生的肩头。2月初,留法学生发起了争取“求学权”和“生存权”的斗争,向警予积极参与其中。

7日和8日,学生们聚集起来,发出请愿的声音,向有关方面表达了明确的诉求。

这场斗争的规模逐渐扩大,现场人数不断增加。部分学生决定采取更直接的方式,进入里昂大学进行抗议。向警予也加入了这一行动。

学生们进入校舍后,立刻展开了行动,明确表达了他们的抗议诉求。直到10月18日,法国当局对学生的抗议行动做出了严厉的回应,指控他们“强占校舍,扰乱治安”,并对其中的104名学生发出了驱逐令。

蔡和森、陈毅等人被迫离开法国,返回中国。1921年底,向警予也结束了留法生活,启程回国。

回国后,她立即投身到国内的革命事业中。她的经历和在法国的实践让她更加清楚,只有通过组织和革命,才能改变当时的社会局势,解决像留法学生们所面临的那种困境。

1922年初,向警予正式加入中国共产党,她成为了最早的女共产党员之一。

上海五卅惨案

1925年5月,向警予被任命为中共中央妇女部主任。同年5月30日,上海租界内发生了五卅惨案。

五卅运动爆发后,向警予的工作变得更加紧迫,她开始组织妇女参加斗争。向警予与妇女部的同志们密切配合,制定了发动和组织女工的具体行动计划。

她带领妇女部的同志走访各个工厂,通过直接接触和鼓励,争取更多女工加入罢工行动。

每到一个工厂,她都会与女工们交流,阐述斗争的意义和重要性。很多女工在她的启发下,对自己的权利有了更深的认识,纷纷加入罢工的队伍。

她还带领妇女部成员到上海的街头,特别是南京路这样的繁华地段进行宣传鼓动工作。她们向路人分发传单,向工人和普通市民解释五卅惨案的背景和斗争的目标。

向警予撰写了大量文章,围绕女权解放和妇女的社会地位展开论述。这些文章为五卅运动中的妇女斗争提供了理论指导,同时也扩大了妇女运动的影响力。

在短短的时间内,她发表了40多篇文章,这些文字被印成小册子或刊登在报纸上,迅速在上海乃至全国范围内传播。

1928年3月20日,因叛徒的出卖,向警予在汉口法租界三德里被捕。向警予的被捕给地下革命工作带来了不小的阻碍。

向警予被捕后,被押送到国民党控制的秘密监狱。

国民党的军警试图通过身体折磨迫使向警予透露党的秘密,他们轮番上阵,使用各种残酷的手段。身体上的伤痛不断加剧,但向警予不曾屈服,也没有透露任何关于组织的信息。

审讯持续了多日,国民党当局意识到无法从她口中获取任何有价值的信息,逐渐失去了耐心。

为了打压共产党及其革命事业,国民党新军阀决定将她处决,并选择在5月1日。

5月1日是全世界工人阶级的节日,国民党想借此制造更大的政治影响。他们计划以此来向外界宣扬所谓的“镇压成果”,同时震慑地下的革命力量。

当天,向警予被押解到余记里空坪刑场,周围围满了观望的士兵和行刑者。向警予没有丝毫恐惧,而是高声演讲,谈革命、谈信仰,语气坚定而激昂。

有人回应她的言辞,有人甚至低声称赞她说得有道理。

负责押解的反动派感到惊恐。他们怒吼着挥起手中的棍棒,用尽全力试图让她闭嘴。可向警予无所畏惧,继续讲述自己的信念。

恼羞成怒的押解者最终拿来石头和沙子,粗暴地塞进她的嘴里,用皮带狠狠勒住她的双颊。嘴角渗出的血迹和沙石的摩擦声让围观的百姓心碎不已。

向警予依然没有低头,也没有哭泣,但围观的百姓却忍不住哭了。

晚上,52岁的海员工人陈春和与兄弟们,趁着警卫不注意,偷偷找到向警予的遗体。他们推着一辆装满麻布包裹的平板车,缓慢地向龟山走去。

龟山静谧而隐秘,非常适合隐秘行动。陈春和他们将向警予的遗体安葬在古琴台旁。这里已经埋葬了太多和他们一样的同志。每座坟里,他们都会埋下一块石头,作为日后辨认的标记。

这样的任务,他们已经进行了无数次。陈春和记不清这是第几具遗体了。

丈夫和子女的成就

蔡和森知道向警予英勇就义的消息时,整个人沉默了许久,难以相信这是真实的。

他整理了关于向警予的资料,写下了一篇悼念文章,以此表达对她的敬意与怀念。他用坚定的语言写道:“伟大的警予,英勇的警予,你没有死,你永远没有死。”

三年后,蔡和森因革命活动也被捕入狱,他在监狱中经历了与向警予相似的酷刑和威逼。他对革命的信念从未动摇,也从未向敌人妥协。

在牢房中,他依然坚持学习和思考,用纸笔记录下自己的思想。1931年8月4日,蔡和森在狱中被秘密处决,年仅36岁。

向警予和蔡和森虽然相继离世,但他们的后代却在新中国的建设中肩负起了新的责任。

儿子蔡博,在1939年远赴苏联的莫斯科求学。在莫斯科学习期间,他表现出极高的学术能力,获得了斯大林奖学金,这在当时是极大的荣誉。

新中国成立前夕,他随刘少奇一同回到祖国,参与新中国的工业建设,成为第一代杰出的冶金工程师。他的专业知识对新中国工业体系的建立贡献了重要力量。

1991年9月,蔡博因病在北京去世。

向警予牺牲后,女儿蔡妮由舅妈抚养,后又交由外婆葛健豪照料。上世纪二十年代末,她和其他革命烈士的子女被送往苏联。在苏联的学习和生活为她日后回国工作打下了坚实基础。

1953年,蔡妮从苏联归国,被分配到北京儿童医院工作。后来,她转到了北京红十字医院,继续从事医疗事业。

70年代,她离开医院,进入北京外国语学院俄语系任教,承担起教育和语言教学的责任。她在这里任教十余年,为国家培养了大量俄语人才,直到离休才结束了自己的教学生涯。

2012年,在北京病逝。

参考资料:

[1]丁文静.向警予:为共产主义事业奋斗一生[J].湘潮,2024(3):22-23

[2]党的唯一的女创始人向警予 学习时报 2023年02月17日