在2020年新春佳节之际,新型冠状病毒”肺炎的疫情席卷全国,举国同心共同战疫”。1月29日,中国美协分党组发布了《致全国美术家和美术工作者的倡议书》,号召全国美术家和美术工作者拿起画笔共同抗击疫情,发挥抚慰心灵、见证时代文艺的灵魂工程师”作用。全国各美术院校和美术社团也纷纷响应创作号召,投入到疫”情创作的行列中。

在全国美术家和美术工作者的创作下,众多美术作品如雨后春笋般涌现,他们歌颂钟南山、李兰娟院士等医护工作人员,绘制了一幅幅新时代的英雄赞歌。然而像这种行为却也引起了不少非议。有观众和美术界评论者指出,频繁而密集地推出以抗击疫情为内容创作的美术作品虽起到一定的号召作用,但也出现模式、场景雷同等创作问题,网络上甚至出现了诸多让艺术家赶紧靠边”或者让行”等情绪化的言论。不可否认的是,因参与的人数众多、时间过短等客观原因,在微信等自媒体中确实存在创作仓促、模式雷同、主题重复等文艺作品良莠不齐的现象。因而,一些网友提出了疫情当前、文艺无用”的观点。

徐里书法

试问,疫情当前,文艺作品究竟是否有用呢?

我们必须承认的是,与对抗在最前线的医护人员的工作相比,艺术家对解除疫情并没有直接的作用。但是,这场疫情是与我们每一个人切身相关的。生活并不在别处,灾难也并非发生在距我们千里之外的地方。

事实上,在人类与战争、疾病与自然灾难抗争的时期中,总是缺少不了美术家们的身影。从 德拉克洛瓦的《希奥岛的屠杀》(1824年)、《自由引导人民》(1831年),到毕加索的《格尔尼卡》(1937年) 等关于战争主题的名作,都是因其震撼人心的力量而将美术推向新的高度与审美空间。

《希奥岛的屠杀》描绘了一幅土耳其侵略军残忍地在希奥岛大肆屠杀希腊平民的景象。浪漫主义画家德拉克洛瓦运用豪放不羁的笔触和强烈的色彩对比,营造战争的悲剧感。画家将视觉中心放在前景,表现平民挣扎惊恐的神态,力图批判战争的残酷血腥。

德拉克洛瓦希奥岛的屠杀417×354cm布面油画

《自由引导人民》展示的是法国七月革命夺取胜利的关键时刻巷战”的场面。德拉克洛瓦以浪漫主义的手法巧妙地将写意和写实结合起来,运用丰富而炽烈的色彩和强烈的光影对比,充满着动势的构图,奔放的笔触,紧凑的结构,表现了革命者高涨的热情,该作品成为代表法兰西民族精神的标志。

德拉克洛瓦自由引导人民260×325cm布面油画

现代派画家毕加索的《格尔尼卡》,是以德国法西斯空军轰炸西班牙北部重镇格尔尼卡的事件为原型创作的大型壁画,画家采用了半写实的象征性手法和单纯的黑白灰三色组成画面,给人以深沉的艺术震撼力,表现了法西斯战争给人类所带来的灾难。

毕加索格尔尼卡349.3×776.6cm油画

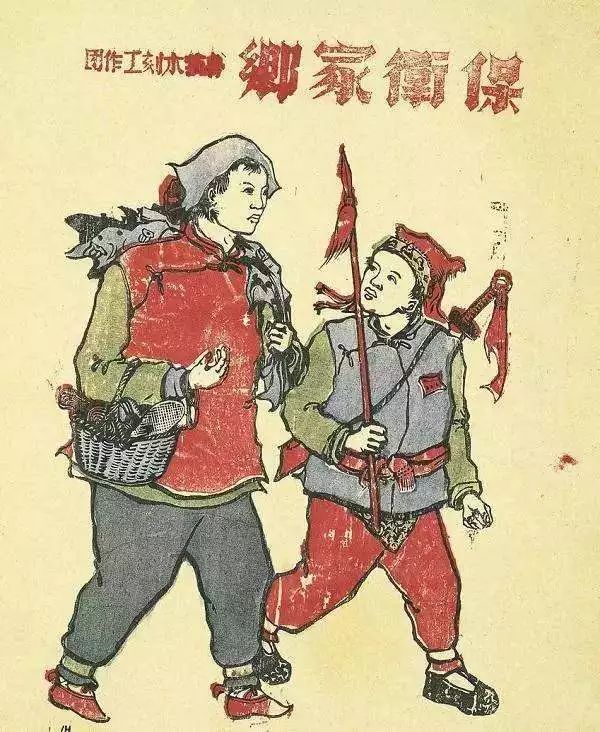

抗日战争时期的延安木刻版画更是艺术家拿起刻笔做刀枪的抗争”方式,在抗日战争时期宣传民族精神作出巨大贡献。在1939年春节,木刻家 赖少其的《抗战门神》 ,被印出千万张悬挂在桂林以及抗战大后方的千家万户中,以祈求抗日战争早日胜利。又比如,延安鲁艺木刻工作团的成员 彦涵创作了木刻年画《保卫家乡》和木刻连环画《狼牙山五壮士》 等作品,完成了广泛宣传八路军抗战的重要任务。

赖少其抗战门神35cm×25cm木刻版画

彦涵保卫家乡木刻年画

彦涵狼牙山五壮士木刻连环画

20世纪50年代的社会主义建设、2003年的抗击非典”时期和2008年汶川地震等关键历史时期中,美术创作发挥的作用虽然是间接但也是持久的。

叶浅予先生的工笔画《北平解放》(1959年) ,生动地再现了1949年北平和平解放后解放军进驻北平的宏大场面。画家在借鉴年画风格的基础上,以工笔重彩勾线平涂的手法,营造出万众欢腾的宏大场面,该作在保留鲜明的民族风格基础上体现了社会主义建设的时代特点。

叶浅予北平解放277.2×140cm中国画

当代画家 赵振华创作的油画作品《抗击非典》(2009年) ,以写实主义的表现手法,反映了医务人员战斗在第一线的感人事迹,记录下全国人民抗非典的历史时刻。 骆根兴根据汶川地震救灾现场创作的油画《存在·2008·北川》(2008年) ,刻画了抢险救灾一线艰苦环境和动人形象,反映人民官兵无怨无悔的救灾精神和昂扬英姿。由此可见,从视觉层面上美术作品中的灾难主题,将人性、生命、民族、国家等情愫推往更深的意义,向广大人民群众传播震撼的能量。

赵振华抗击非典油画

骆根兴存在·2008·北川135×260cm油画

这样看来, 与其我们讨论艺术是否有用的问题,倒不如探讨如何在疫情发生的当下,美术工作者如何最大限度地创作彰显艺术的公共性力量的作品。

当前,全国美术家和美术工作者密切关注防控疫情阻击战的进展,他们心系武汉、心系疫区,他们用心中的爱,手中的笔,投入到这场看不见硝烟的战斗当中,中华民族具有不被任何艰难险阻所吓倒的磅礴伟力。

当代美术家们以救灾”为主题,手握画笔,心系祖国,牵挂民生,描摹疫区前线的战斗英雄,讴歌各行各业工作者的英勇精神,传达了艺术家对社会的浓浓深情。

与时代同行,为历史存档。

若广大美术工作者能耐心沉淀下来创作,比如很多创作借助了新闻照片为素材,照片虽然因为其事件本身能给作品带来巨大的精神感召力,但同样一个感人的故事、场景一而再、再而三地被描绘的时候,观众需要的就不是和照片具有同等功能的情景再现式的回忆,而是能够引起共鸣的情感。艺术家与普通人的不同之处在于,能从生活中普通的事件里挖掘人类最深厚的感情,找寻最独特的视角,去记录、去创作,在艺术中体现核心价值观和人文精神。

我们坚信美术工作者必能为大爱发声,为冲锋定格,为英雄塑像,为国家祈福,必能超越快餐式创作和急救章”,描绘出时代的精神图谱,勾勒出强信心、暖人心、聚民心的经典作品。

(作者为中国艺术研究院美术学系硕士研究生)

编 | lisa

转载请 注明出处

-------------------------

-------------------------

祭侄文稿 兰亭序 伯远帖……原大高清长卷

-------------------------