当西方对高科技产业层层设限时,许多人担忧中国半导体的前路会被完全扼制。

然而,历史总是一再告诉我们:任何阻力都可能成为催化剂,任何封锁最终都会引爆新的创新浪潮。

如今,中国科学界的力量开始崭露头角,以中科院为代表的团队带来了全固态深紫外(DUV)激光光源技术,直指全球光刻机领域核心命门。

短短数年间,从实验室到百瓦级样机的耕耘与突破,将“天方夜谭”般的未来想象拉回现实。

回首曾经的技术封锁与贸易博弈,我们看到的,不仅是历史的回声,更是一条见证国产光刻机崛起的新生之路。

在半导体行业,这样一句话被广泛流传:“光刻机是芯片制造的灵魂。”不同节点的光刻机技术直接决定了芯片工艺能否继续前行。

长久以来,ASML以氟化氩气体准分子激光为基础的DUV(深紫外)设备,一直扮演着不可或缺的角色。

而如今,中科院团队提出的全固态DUV激光技术,不仅将193nm波长牢牢锁定,还规避了稀有气体方案的诸多短板,让提升功率和精度成为更具潜力的方向。

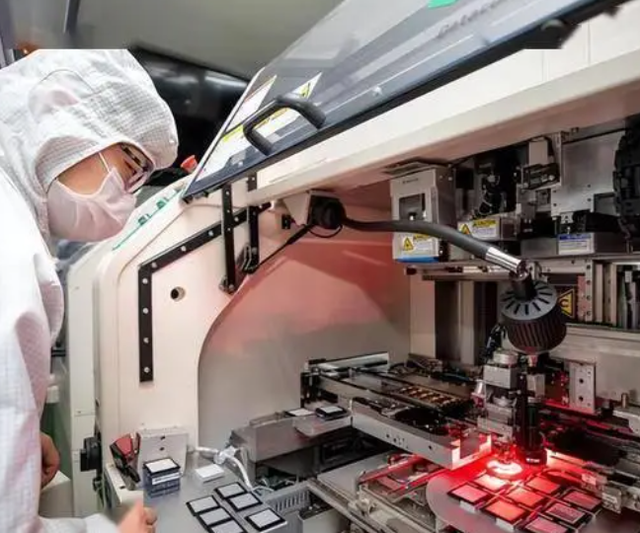

一、全固态光源:撕开封锁的关键思路据公开信息显示,这套全固态深紫外激光光源通过Yb:YAG晶体放大器实现激光输出。

然后在多级谐波转换下拿到193nm波长,设备体积缩小40%,能耗降低70%,也因此绕开了西方专利壁垒里“气体激光”关键环节的限制。

尽管目前输出功率只有70mW,与ASML动辄100-120W的水平相比仍有差距,但固态技术本身拥有足够的升级空间。

可以说,这份技术路径之所以被称作“逆袭”,就在于它从根本上改变了光源供给模式。

二、产业链齐头并进:国产生态不再是梦想要想走向规模化应用,单有光源还远远不够。

事实上,多家国产企业近年来在光刻机上下游均有所突破,形成了集成电路装备的“生态链雏形”。

上海微电子集中发力双工件台技术,已在1.5nm级精度上实现重大进展,增强了国产DUV光刻机的整体稳定性,为量产铺平道路。

长春光机所物镜系统自主化率突破90%,进一步摆脱了对外著名光学巨头的依赖,简化了镜头和光源的匹配难度。

南大光电ArF光刻胶通过14nm工艺验证,良率达国际水平,为国产光刻胶的批量供应打开了通道。

有了固态光源打前阵,再加上供应链的协同完善,整个国产光刻机的产业生态正在迅速成形。

据官方数据显示,中国28nm成熟制程芯片全球市占率在2025年突破18%,12英寸晶圆月产能已达60万片。

在某种程度上,这满足了从中端制程到部分先进制程的庞大需求,为“以产养研”提供了可行空间。

三、ASML与中国:从依赖到博弈在这场竞争中,ASML的态度一直备受关注。

一方面,ASML对华销售额占其总营收46%,是不可或缺的市场。

另一方面,新一轮出口管制使得ASML在对华EUV禁售的同时,也被迫控制DUV的供货量。

2024年,ASML对华出货骤降30%,迫于业绩压力与长远布局,他们又先后同意向中芯国际出售几台DUV设备。

但这种“放行”能否挽回中国市场的失守?从技术上看,高端机型遭禁,其余产品的替代速度也在加快。

由此可见,ASML的左右为难已在情理之中。

或许ASML的前CEO温宁克所言并非危言耸听:“中国若掌握DUV,全球半导体权力将重构。”

当下,中科院、上海微电子和诸多科研机构联手,共同加速“DUV+EUV”双轨技术路线,强化自主知识产权与产业化能力的同时,也在谋求与世界接轨甚至超越。

某种程度上,这既是对“封锁”最直观的反击,也是对“掌握核心技术”最直接的追求。

四、国际态度与格局:多方角力中的“变”与“不变”

四、国际态度与格局:多方角力中的“变”与“不变”与ASML密切相关的荷兰,由于在高端制造领域的深度依存,逐渐展现“分化”态势。

2024年中荷半导体贸易额增长22%,诸多荷兰企业选择继续在中国寻找技术合作机会。

美国方面则因持续的出口限制而吞下苦果,例如美光和泛林集团先后宣布损失超过50亿美元的订单。

迫于内部和外部压力,美国商务部也开始探讨重新评估严格限制的策略。

与此同时,日本佳能、尼康等设备厂商也没闲着。

他们着力推进纳米压印技术,希望抓住新的制程红利。

然而,中科院将“固态DUV+自主EUV”列为双轨发展战略,不但保持了研发多样性,也让国产光刻机在后摩尔时代具备了更多布局可能。

显而易见,国际博弈仍在继续,但全球半导体产业不会因为一时合纵连横就一锤定音。

谁能在激烈竞争中率先解决量产、成本与产业链协同的问题,谁就更可能攥紧下一轮的话语权。

五、技术价值之外:国家意志与商业逻辑的交汇每一次重大技术的出现,都不仅仅是“机械与算法”的迭代,也承载着多重意味。

从中国的视角来看,强大的科研实力是外部压力倒逼下的必然结果:在资源、专利、市场多个维度受到限制时,反而激发了新的前沿探索。

不是所有投资都会立竿见影,但在整个国家意志与市场需求的内外共振下,前景不可估量。

企业则在这股势能中寻求最大的竞争力。

上海微电子、长春光机所、南大光电、中芯国际这一系列“国产阵容”正成为中流砥柱,带动无数配套企业一起提升产能与技术水平。

当越来越多的专利与成果集中涌现,中国半导体产业生态也将更具韧性。

这不仅意味着减少对外部高端设备和技术的依赖,也孕育了更多为世界提供新方案和新选择的可能。

结语回顾这段历程,一切并非一蹴而就,从早期研发受阻到“193nm固态光源”横空出世,经历了无数反复与曲折。

“所有杀不死我们的,终将让我们更强大。”正因外部封锁的持续加码,才让更多人意识到必须依靠自主创新才能撑起未来的天与地。

于今天而言,中国光刻机的崛起不仅仅是技术与商业的博弈,更是国家信念与民族自信的见证。

[免责声明]文章的时间、过程、图片均来自于网络,文章旨在传播正能量,无低俗等不良引导,请观众勿对号入座,并上升到人身攻击等方面。理性看待本事件,切勿留下主观臆断的恶意评论,互联网不是法外之地。本文如若真实性存在争议、事件版权或图片侵权问题,请及时联系作者,我们将予以删除。