清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。

一,清明节是中国重要的传统节日之一

历史渊源

- 清明节源自上古时代的祖先信仰与春祭礼俗,兼具自然与人文两大内涵,既是自然节气点,也是传统节日。

- 它融合了寒食节、上巳节等节日习俗,在历史发展中不断丰富完善。

时间

清明节在公历4月4日至6日之间变动,2025年清明节是4月4日。

习俗

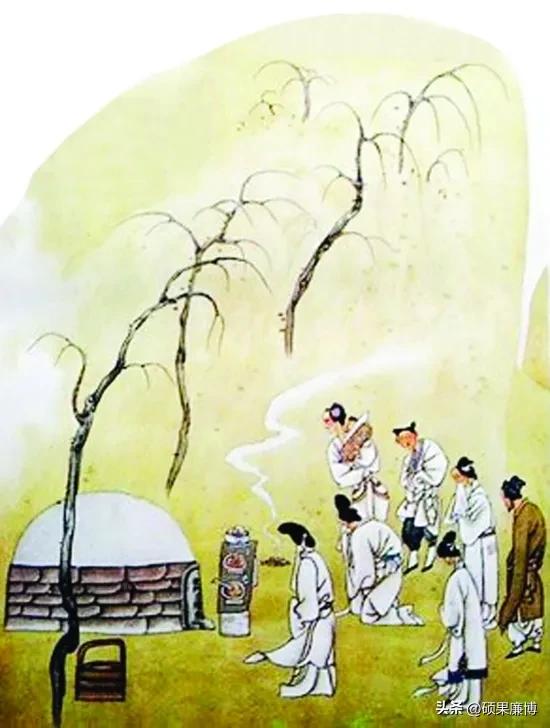

- 扫墓祭祖:这是清明节的核心习俗,人们前往祖先墓地,清扫墓冢,供奉祭品,上香叩拜,以表达对先人的缅怀与敬意。

- 踏青:清明时节,春回大地,人们到郊外漫步,欣赏自然风光,感受春天的生机与美好。

- 植树:清明前后,春阳照临,春雨飞洒,种植树苗成活率高,成长快,所以有清明植树的习俗。

- 放风筝:人们在清明时把风筝放上蓝天,还会在风筝下或线上挂上彩色的小灯笼,象征着除病消灾,给自己带来好运。

- 吃青团:青团是用艾草汁或其他绿色蔬菜汁与糯米粉混合,包裹豆沙等馅料制成的绿色糕点,是清明节的特色美食。

二,清明节有着丰富而深刻的文化内涵,主要体现在以下几个方面:

孝道传承与家族观念

- 清明节最重要的习俗是扫墓祭祖,这一行为充分体现了中国人对祖先的敬重和孝道文化。人们通过清扫墓地、供奉祭品、举行祭祀仪式等,表达对先人的感恩与追思,彰显了“慎终追远”的传统美德。这种对祖先的尊崇,强化了家族的凝聚力和认同感,使家族成员牢记自己的根源和传承,维系着家族的纽带,让家族的精神和文化得以延续。

人与自然的和谐共生

- 清明节处于仲春与暮春之交,此时大自然生机盎然。人们在清明时节踏青、荡秋千、放风筝等,亲近自然,感受天地间的生命力,体现了古人“天人合一”的思想。人们顺应自然节气的变化,参与各种户外活动,既享受了春天的美好,又表达了对大自然的敬畏和热爱之情,在与自然的互动中达到身心的和谐。

生命的敬畏与思考

- 清明节是一个关于生命的节日,它让人们在缅怀逝者的同时,也对生命的意义和价值进行思考。生死是人生的重大命题,清明节的祭祀活动使人们更加珍惜当下的生活,明白生命的短暂与宝贵,从而激励人们在有限的生命中创造更多的价值,追求生命的意义和质量,以积极的态度面对生活。

文化传承与民族精神

- 清明节承载着悠久的历史文化传统,历经数千年传承至今,是中华民族文化的重要组成部分。众多与清明节相关的习俗、传说、诗词等,构成了独特的清明文化景观。这些文化元素不仅丰富了人们的精神世界,也传承了中华民族的优秀品质和精神内涵,如感恩、敬畏、团结、奋进等,成为凝聚民族力量、弘扬民族精神的重要载体。

三,清明节的古诗词:

1. 《清明》——杜牧:清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。

2. 《清明日对酒》——高翥:南北山头多墓田,清明祭扫各纷然。纸灰飞作白蝴蝶,泪血染成红杜鹃。日落狐狸眠冢上,夜归儿女笑灯前。人生有酒须当醉,一滴何曾到九泉。

3. 《苏堤清明即事》——吴惟信:梨花风起正清明,游子寻春半出城。日暮笙歌收拾去,万株杨柳属流莺。

4. 《清明夜》——白居易:好风胧月清明夜,碧砌红轩刺史家。独绕回廊行复歇,遥听弦管暗看花。

5. 《清明日园林寄友人》——贾岛:今日清明节,园林胜事偏。晴风吹柳絮,新火起厨烟。杜草开三径,文章忆二贤。几时能命驾,对酒落花前。

6. 《风入松·听风听雨过清明》——吴文英:听风听雨过清明。愁草瘗花铭。楼前绿暗分携路,一丝柳、一寸柔情。料峭春寒中酒,交加晓梦啼莺。西园日日扫林亭。依旧赏新晴。黄蜂频扑秋千索,有当时、纤手香凝。惆怅双鸳不到,幽阶一夜苔生。

7. 《念奴娇·书东流村壁》——辛弃疾:野棠花落,又匆匆过了,清明时节。刬地东风欺客梦,一枕云屏寒怯。曲岸持觞,垂杨系马,此地曾经别。楼空人去,旧游飞燕能说。闻道绮陌东头,行人长见,帘底纤纤月。旧恨春江流不断,新恨云山千叠。料得明朝,尊前重见,镜里花难折。

8. 《朝中措·清明时节》——张炎:清明时节雨声哗。潮拥渡头沙。翻被梨花冷看,人生苦恋天涯。燕帘莺户,云窗雾阁,酒醒啼鸦。折得一枝杨柳,归来插向谁家。