一位广东的老人正坐在自家屋里的木椅上,翻开了《文汇月刊》。

这是她平日里很少接触的杂志,可今天,她的目光却意外停留在一篇文章上,标题赫然写着:“赫赫而无名的人生”,文中多次提到一个人的名字——黄旭华。

她不敢相信自己的眼睛,盯着文章的字句,一时有些发愣。

这不是她失联已久的儿子吗?

文章说,他竟然是中国核潜艇的总设计师!

而这位老人,正是黄旭华的母亲。

很多人都不知道,三十年来,她一直没有收到过儿子的来信,也未曾知道他身在何方。

所有的思念、挂念、疑虑和困惑,终于在这一刻找到了答案。

她的儿子,原来早已是国家的英雄,肩负着重大的国家安全任务,默默为国家奉献了自己的一切。

一切还要从上世纪50年代末开始说起。

那时,黄旭华刚刚大学毕业,抱着满腔的理想与报国情怀,进入了中国核潜艇的研发队伍。

而中国,刚刚从一场巨大的战争中走出来,国家正处于严重的经济和科技落后状态。

特别是在高科技武器装备方面,几乎一无所有。

于是,核潜艇的研制工作作为国家的重要战略任务,肩负着保护国家安全和国防的重大使命。

1958年,黄旭华接到了一个并不平凡的任务:参与中国核潜艇的研发。

要知道,核潜艇是世界级的军事技术,属于科技前沿领域,任何国家都在全力研发,而中国正处于技术空白的状态。

对于黄旭华来说,这不仅仅是一个普通的科研任务,而是关系到国家安全的巨大战斗。

然而,初期的研发环境极其艰苦。

中国的科研基础设施简陋,很多技术资料无法获得,设备的落后程度也远远落后于国际先进水平。

为了研制出核潜艇,黄旭华和他的团队几乎不得不从零开始。

他们没有高端的实验室,甚至连最基本的设备都极其匮乏。

这意味着他们只能依靠自己的力量去查阅各种资料、做实验、做计算和设计。

在核潜艇研发的早期,最大的难题之一是如何设计出符合中国国情的核潜艇。

这个过程涉及的技术范围极为广泛,从核反应堆的设计到潜艇的深潜能力,每一个环节都充满了未知。

尤其是核潜艇的核心技术,核反应堆,这不仅需要极为精密的设计,还必须解决冷却、密封、控制等众多问题。

但困难远不止这些,由于缺乏足够的资料和参考,黄旭华和团队只能依靠国外文献和自己对技术的理解,来推演出可能的解决方案。

为了搞清楚某些复杂的技术难题,他们甚至要翻阅大量的外文书籍,甚至动手制作简陋的实验设备进行模拟实验。

每一次技术的突破,都是一次艰难的战斗,与此同时,团队的成员们每天都在为基础设施的缺乏而头疼。

核潜艇的相关零部件必须经过极为严格的测试和精密的计算,而当时中国的制造业能力还远远不能满足这种需求。

为了弥补这一空白,黄旭华带领团队自行设计制造一些基础设备,甚至一些原本需要进口的部件,他们也在国内找到了替代方案。

黄旭华的坚守:为了国家安全的牺牲与奉献除了技术上的困难,黄旭华还面临着巨大的个人压力。

在这项与国家安全息息相关的工作面前,黄旭华明白自己肩上的责任有多么重大。

为了突破核潜艇的关键技术,他几乎将所有的精力都投入到工作中,忘记了休息、家庭、甚至健康。

他所付出的努力是常人无法想象的,尤其是在得知父亲病重的消息后,黄旭华依然选择坚守岗位。

那个时候,父亲的病情已经到了危急的程度,家人多次劝他回来,但他依然没有回家。

作为团队的领头人,他必须确保核潜艇的研制工作顺利进行。

最终,黄旭华错过了父亲的最后时光,他一直没能见到父亲的最后一面。

这段时间,黄旭华常常是日夜颠倒,身体越来越疲惫,但他始终没有停下过脚步。

每当夜深人静,独自坐在实验室时,他心里难免涌起对家人的愧疚,但他更清楚自己肩负的责任。

在他看来,只有国家的安全得到保障,人民的生活才能得到保障,这才是他最根本的责任所在。

他所做的一切,都是为了国家的崛起与人民的幸福。

核潜艇的研制不仅仅是技术上的突破,更是对国家未来的投资。

只可惜,由于保密需要,黄旭华的母亲始终不知道她的儿子究竟在做什么。

她只知道,他的身影总是在家里消失,就此杳无音讯。

三十年未见的真相:黄旭华的成功与回归黄旭华带领的核潜艇项目,终于迎来了圆满成功。

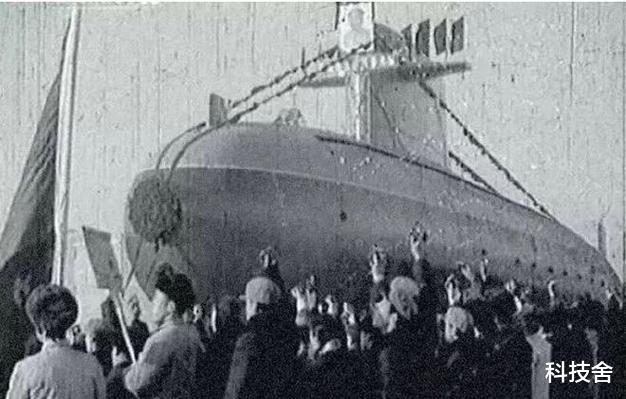

1970年12月26日,在经过多年艰苦的技术攻关和无数次试验后,中国的第一艘核潜艇——“长征号”终于下水。

长征1号核潜艇

这不仅是一个技术突破,更是国家在军事领域的重大飞跃,标志着中国在核潜艇的研发和运用上迈出了重要步伐。

这个成果凝聚了黄旭华和他团队的智慧与汗水,也象征着国家安全的重要保障。

核潜艇成功下水的那一刻,黄旭华的心中不仅是激动与自豪,更多的是一种责任的释放。

他和团队成员一起,站在潜艇旁,凝视着这艘曾经只存在于蓝图上的庞然大物,心中涌动的情感难以言表。

而对于黄旭华来说,这项成功的背后,不仅仅是技术的突破,更是多年来对家人的内疚和愧疚的释放。

他深知,这份巨大的成就,背后藏着对母亲、对家人的无尽亏欠。

然而,直到此时,黄旭华才明白,这一切的牺牲,都是值得的。

归家的路:母亲的反应与家人的惊喜核潜艇成功的消息传回了家乡,黄旭华的母亲,仍然过着她那一成不变的日子,孤独而坚定。

她常常坐在窗前,心里充满了无尽的思念和忧虑。

然而,终于有一天,黄旭华的身影出现在了家门口。

黄旭华和他的母亲

那一刻,他的母亲看到了那张熟悉而又陌生的面庞,眼中不禁涌上了泪水。

她已经很久没有见到自己的儿子,内心的情感交织在一起,愤怒、痛苦、委屈、还有那份最深沉的母爱。

这一切的情感积压在心里多年,终于在这一刻找到了释放的出口。

黄旭华的母亲站在那里,一时无言。

她看着黄旭华,突然想起那些年,自己在乡村孤单地等待他的归来。

如今,儿子终于回来了,所有的等待和痛苦都在这一刻化作无尽的温暖和感动。

家中的其他亲人也都纷纷赶来,看到黄旭华时的那一刻,所有的误解和心结仿佛都瞬间消解。

他们曾经以为黄旭华只是一个冷漠的儿子,然而,今天,他们终于明白,这个沉默寡言的男人,背后隐藏着巨大的责任与牺牲。

被评选为感动中国随着核潜艇项目的成功,黄旭华的事迹逐渐进入公众视野。

一次又一次的荣誉与表彰,黄旭华被推向了舞台,成为了国家的英雄。

最令人印象深刻的,是他登上了《感动中国》颁奖典礼的舞台。

黄旭华站在光鲜亮丽的舞台上,面对台下的观众,内心却依旧平静如水。

这一切的光环和掌声,因为他不是为了自己,而是为了那些和他并肩作战的科研人员,所有为这个国家奉献的无名英雄。

即便如此,当他站在那片灯光闪烁的舞台上,他的心中也难掩激动与感慨。

在《感动中国》的颁奖礼上,黄旭华以朴实的言辞讲述了自己的故事。

他所钻研的这项事业,从一开始就没有什么人知道,甚至很多人认为无关紧要。

所有人都在默默无闻地工作,只为了有一天,国家能有更强大的力量。

结语在国家给予的荣誉和家人的关爱中,黄旭华度过了最后的日子。

然而,他并没有因此停下脚步,即使身心疲惫,依然坚守着对国家的责任与对科研的执着。

然而,岁月无情,黄旭华最终还是离开了这个曾经与他并肩奋斗的世界。

《中国船舶》发布消息称,黄旭华同志因病医治无效,在 2025 年 2 月 6 日 20 时 30 分于湖北武汉去世了,享年 99 岁。

来源:新京报转载《中国船舶》

即使他离开了,但他为国家做出的贡献将永远存活在历史中,激励着一代又一代的年轻人,继续前行,走向未来。