近些年来,随着电信诈骗的猖獗,越来越多人深受其害。而缅甸作为其发展壮大的温床,也被国人所痛恨。

但你可能不知道,缅甸曾经是亚洲著名的"粮仓",稻米出口量世界第一,养活了大半个亚洲。

那么,曾经辉煌的“亚洲粮仓”为何沦落至此?是缅甸自己犯错还是时代把它抛弃了?

缅甸的农业崛起可不是一蹴而就的。在英国殖民之前,缅甸就已经是个农业大国了。孔雀王朝时期(公元1044-1287年),缅甸人就开发了伊洛瓦底江流域的灌溉系统,粮食产量相当可观。只不过那时候的农业主要是为了自给自足,大规模商业化种植还没出现。

真正让缅甸变成"亚洲粮仓"的转折点是1852年,英国完成了对缅甸南部的殖民统治。这看起来是个悲伤的故事开头,但从农业发展角度看,却是个大转机。

英国人来了以后,看到缅甸这片肥沃的土地简直眼睛都亮了!一个英国殖民官员曾写道:"缅甸的土地如此肥沃,随便扔一粒种子下去,第二天就能长出一棵植物来。"虽然有点夸张,但确实不远。

随后发生的事情,堪称农业史上的一次大爆发。英国人干了什么呢?首先,他们修建了一系列水利工程,把原本被丛林覆盖的伊洛瓦底三角洲变成了一片片稻田。他们还引进了当时最先进的蒸汽机械,用于碾米和灌溉。最关键的是,他们建立了完整的出口体系,把缅甸大米卖到了全世界。

与此同时,世界形势也给了缅甸大米一个大好机会。19世纪末到20世纪初,全球人口快速增长,对粮食的需求激增。特别是随着苏伊士运河在1869年的开通,缅甸大米运往欧洲的时间大大缩短,运输成本也下降了不少。

别小看这个时机,简直就是天时地利人和!缅甸从一个自给自足的农业国,摇身一变成了全球最大的大米出口国。到1930年代,缅甸稻米种植面积从英国殖民前的约100万英亩扩大到了超过1200万英亩,年出口量高达300万吨以上。

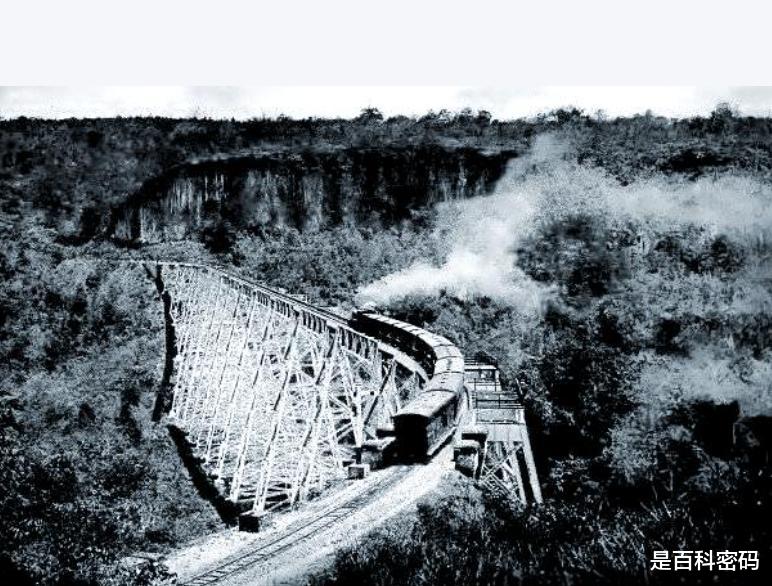

在那个黄金时期,缅甸的伊洛瓦底三角洲被开发得热火朝天。英国殖民者虽然剥削严重,但确实把大量资源投入到了农业基础设施上。他们修建了灌溉系统,开挖了运河,还铺设了铁路网来运输农产品。

有个数据很能说明问题:1940年,缅甸拥有超过3000公里的铁路网,在亚洲国家中位居前列。这些铁路虽然主要是为了运输农产品和自然资源,但确实促进了缅甸农业的商业化和现代化。

值得一提的是,虽然缅甸农业在殖民时期获得了巨大发展,但大部分利益并没有惠及普通缅甸农民。当时的大米贸易主要被英国公司和印度商人控制,本地农民往往只能获得微薄的利润。这种不平等的经济关系,也为后来缅甸独立后的激进政策埋下了伏笔。

不过,不管怎么说,那个时期的缅甸确实是名副其实的"亚洲粮仓",养活了从印度到马来西亚的大半个亚洲。

然而,辉煌的好日子并没有持续太久。二战爆发后,缅甸成为太平洋战争的主战场之一,日军占领缅甸期间,大量的农田和灌溉系统被破坏。战争给这个农业大国带来了毁灭性的打击。

但真正让缅甸走向衰落的,是战后的一系列政策失误。1948年缅甸独立后,原本可以重振昔日辉煌,但命运女神却跟缅甸开了个大玩笑。

1962年,吴奈温将军发动军事政变上台后,缅甸走上了一条非常"特别"的道路——"缅甸式社会主义"。这听起来很厉害对不对?但实际上这是一套奇怪的混合体,把马克思主义、佛教哲学和缅甸民族主义搅在一起,结果可想而知——一团糟。

政府把所有的大米出口权收归国有,成立了"人民粮食局"。听名字好像很亲民,但实际操作却是个灾难。农民被强制以低于市场价格的价格卖给政府,这下谁还有积极性种田?许多农民干脆只种够自己吃的,剩下的土地就闲置了。

结果怎样?缅甸大米出口量从1940年代的300多万吨暴跌到了1980年代的不到100万吨。曾经的"亚洲粮仓"开始需要进口大米来养活自己的人民,这简直是历史的嘲讽啊!

更糟糕的是,军政府实行闭关锁国政策,拒绝外国投资和技术引进。而此时,周边的泰国和越南正在大力发展农业,引进新技术、新品种,稻米产量和质量都在迅速提升。曾经的学生超越了老师,缅甸的稻米出口市场份额被这些国家抢走了。

军政府还实行极端的外汇管制和进口限制,农民买不到化肥、农药和现代农具。到了1990年代,缅甸农民还在用木犁和水牛耕田,而邻国泰国农民已经开上了拖拉机。

如今沦为东南亚"垫底生"说完了过去,我们来看看现在的缅甸是什么样子。简单来说,情况不容乐观。

根据世界银行数据,2023年缅甸人均GDP约为1,100美元左右,在东南亚国家中排名倒数。这比起新加坡的64,000美元、马来西亚的11,000美元,甚至比越南的3,700美元都差得远。

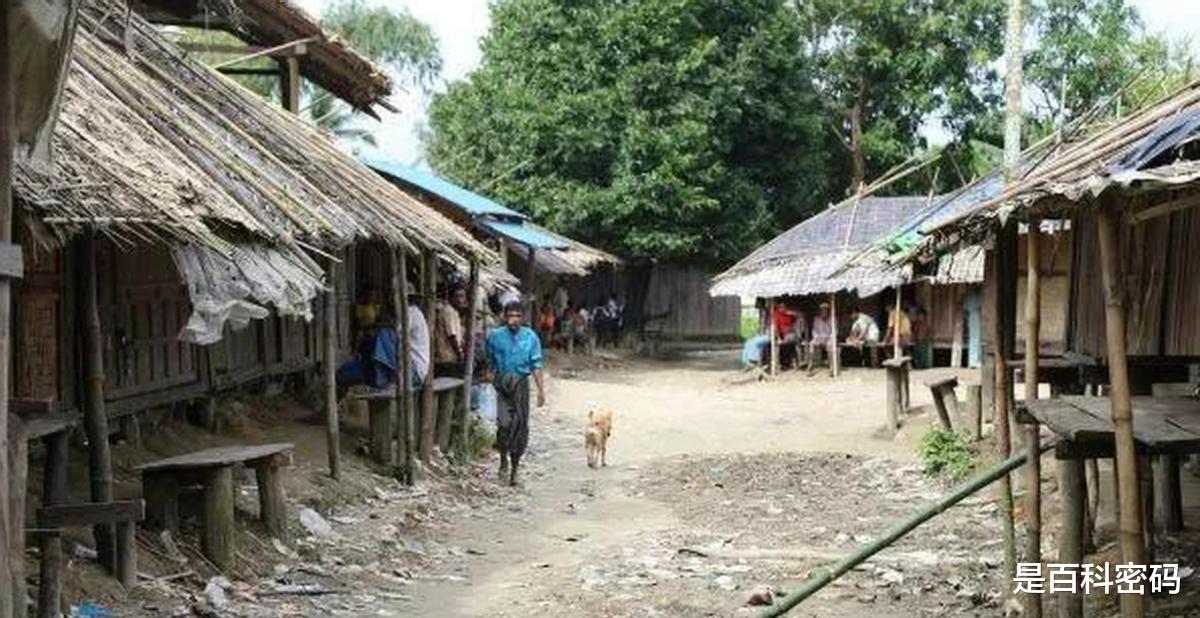

农业生产力更是惨不忍睹。缅甸的水稻单产只有3-4吨/公顷,而越南和中国已经达到了6-7吨/公顷。记得我朋友去缅甸农村调研回来后说:"看到缅甸农民还在用几十年前的方法种田,感觉像是穿越回了上个世纪。"

基础设施落后是缅甸农业发展的最大绊脚石。全国只有约30%的耕地有灌溉设施,其中大部分还是殖民时期留下的老旧系统。电力供应不稳定,农村地区停电是家常便饭,你能想象在21世纪的今天,农民还要担心打谷机因为停电而无法工作吗?

交通条件也令人担忧。缅甸全国只有不到40,000公里的公路,其中铺装道路不到一半,而且多数道路在雨季几乎无法通行。从农村到城市的运输成本高得离谱,有时候运费甚至超过了农产品本身的价值。一位缅甸农民无奈地说:"我们的大米质量不比别人差,但运到市场上成本太高,根本赚不到钱。"

2021年的军事政变更是雪上加霜。政治动荡导致缅甸货币缅元大幅贬值,2021年以来贬值了将近50%。农民买不起进口的化肥和农药,更别提先进的农业机械了。

目前,缅甸约60%的人口从事农业,但农业产值只占GDP的30%左右。这意味着大部分缅甸农民生活在贫困线附近。讽刺的是,拥有如此肥沃土地的国家,却有约25%的人口面临食品不安全问题。

此外,缅甸北部地区的毒品问题也愈发严重。许多农民因为种植传统作物赚不到钱,转而种植罂粟。金三角地区现在已经成为全球最大的冰毒生产基地之一,这对缅甸的社会稳定和经济发展都构成了巨大威胁。

但是,缅甸并非没有发展潜力。实际上,该国拥有超过1200万公顷的可耕地,其中只有一半被充分利用。水资源充沛,气候适宜多种作物生长。

但问题在于,缅甸需要大规模的农业改革和基础设施投资,这在目前的政治环境下几乎不可能实现。军政府更关注维持政权稳定,而非长期经济发展。

看着缅甸这个曾经的"亚洲粮仓"如今的困境,让人不禁想起那句老话:"一个国家的命运,往往取决于它的选择,而非它的条件。"缅甸拥有得天独厚的自然条件,却因为一系列不明智的政策选择和政治动荡,从亚洲明珠沦落为东南亚垫底的存在。