(原创)

七、八十年代的年画宣传画,是中国现代人物年画宣传画的鼎盛时期,以其色彩艳丽、寓意宽泛而备受老百姓的喜爱。一位读者说,在那个年代,家里张贴一张崭新的年画或宣传画,才算是真正意义上的过年。说得真是到位。

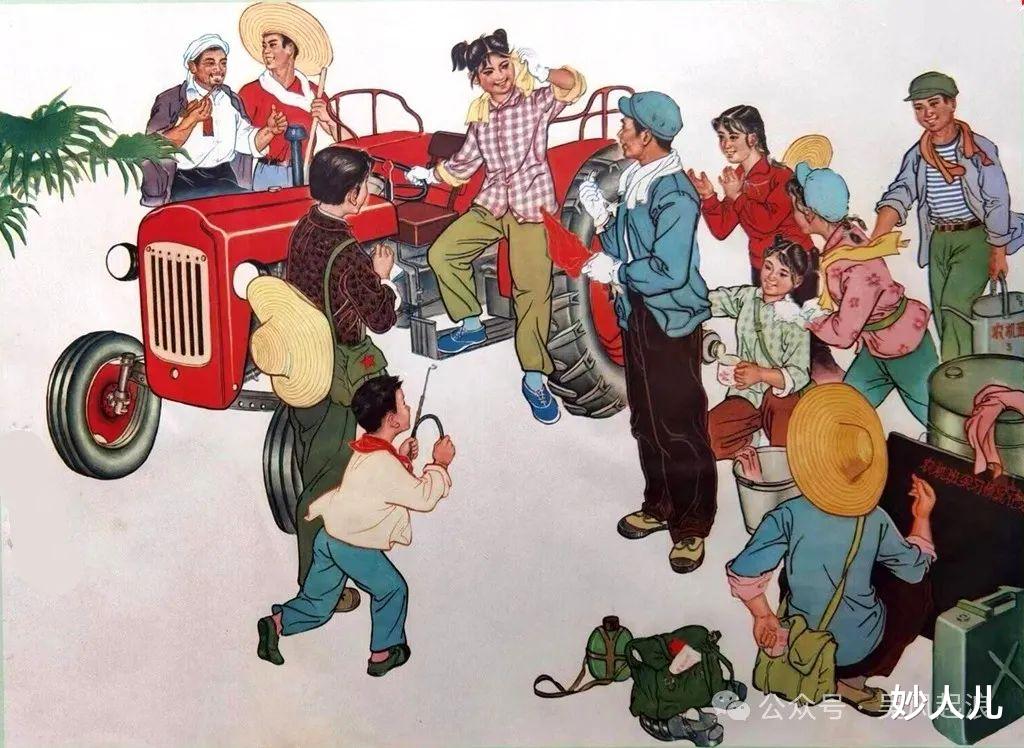

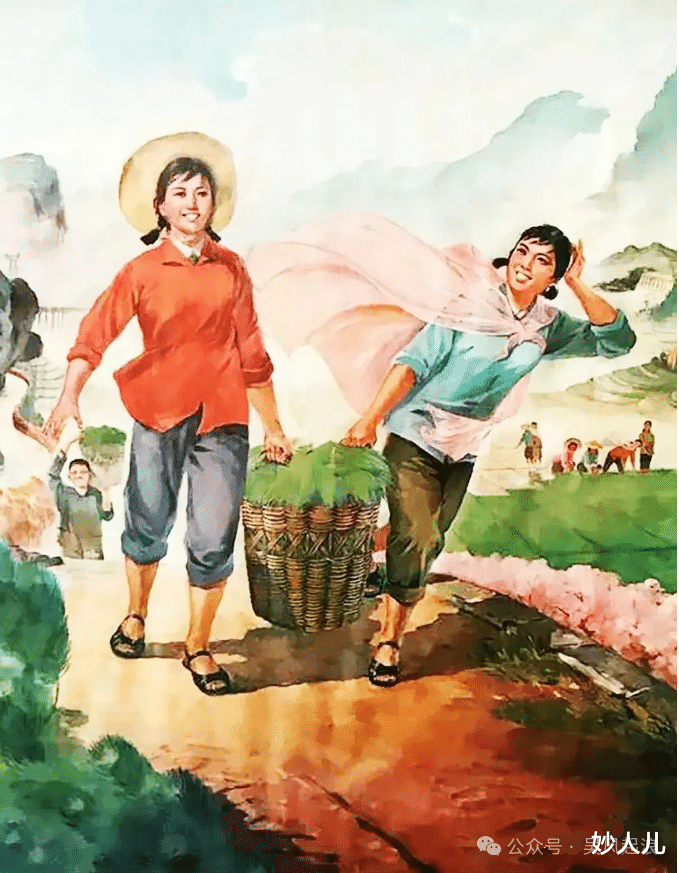

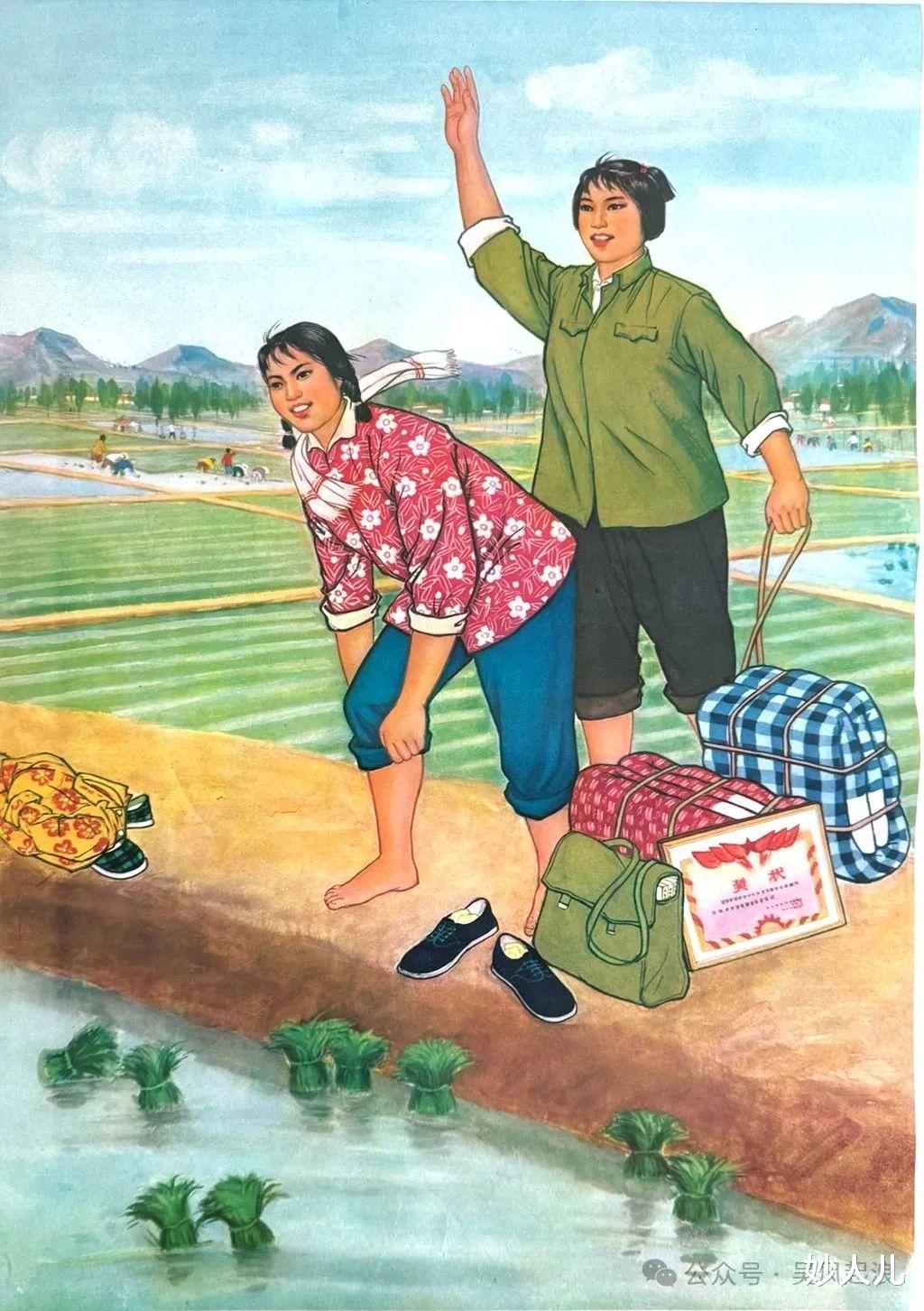

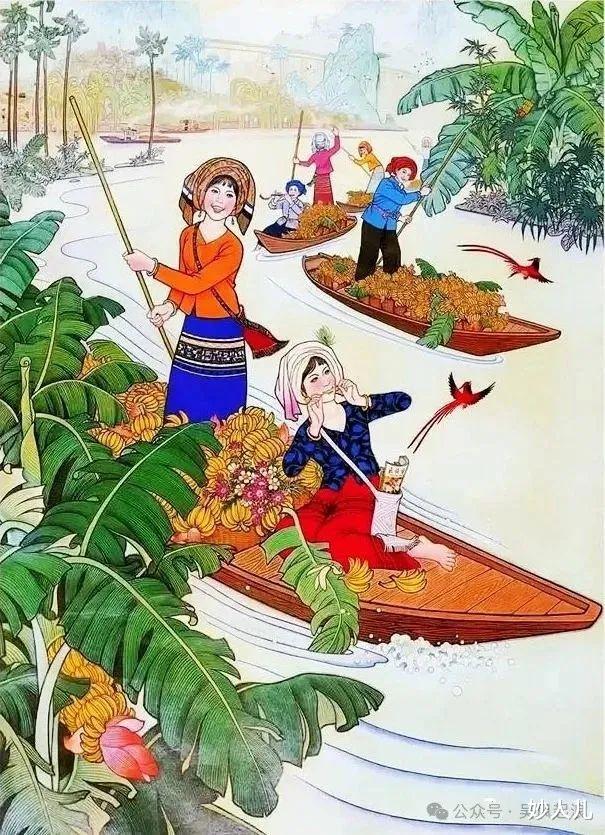

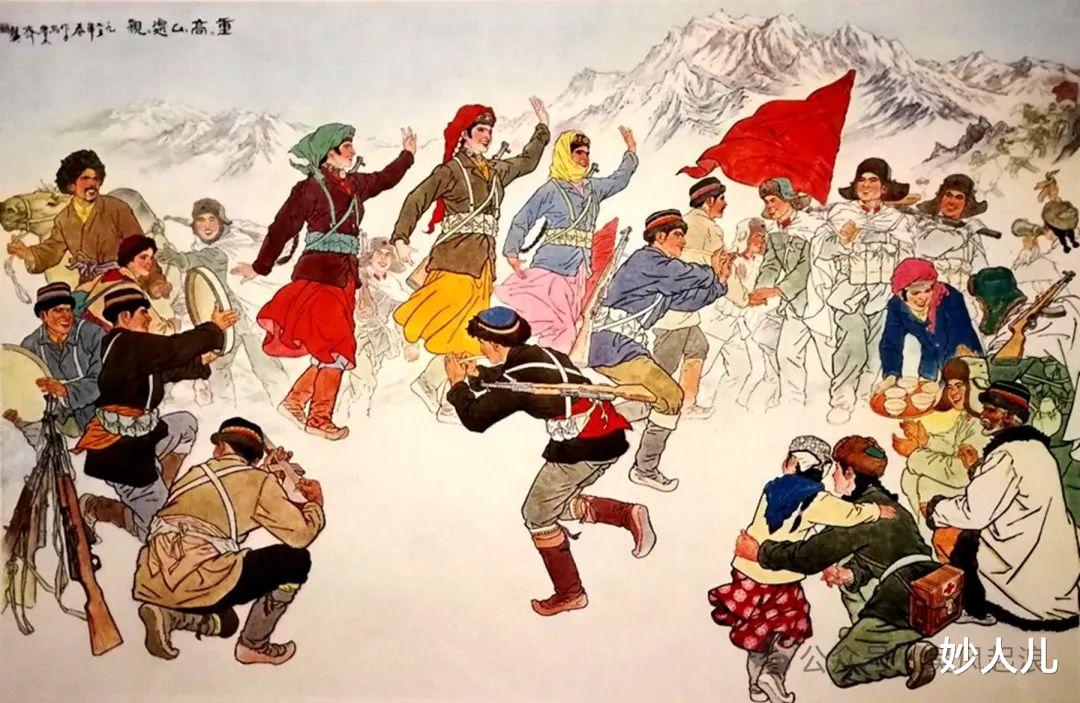

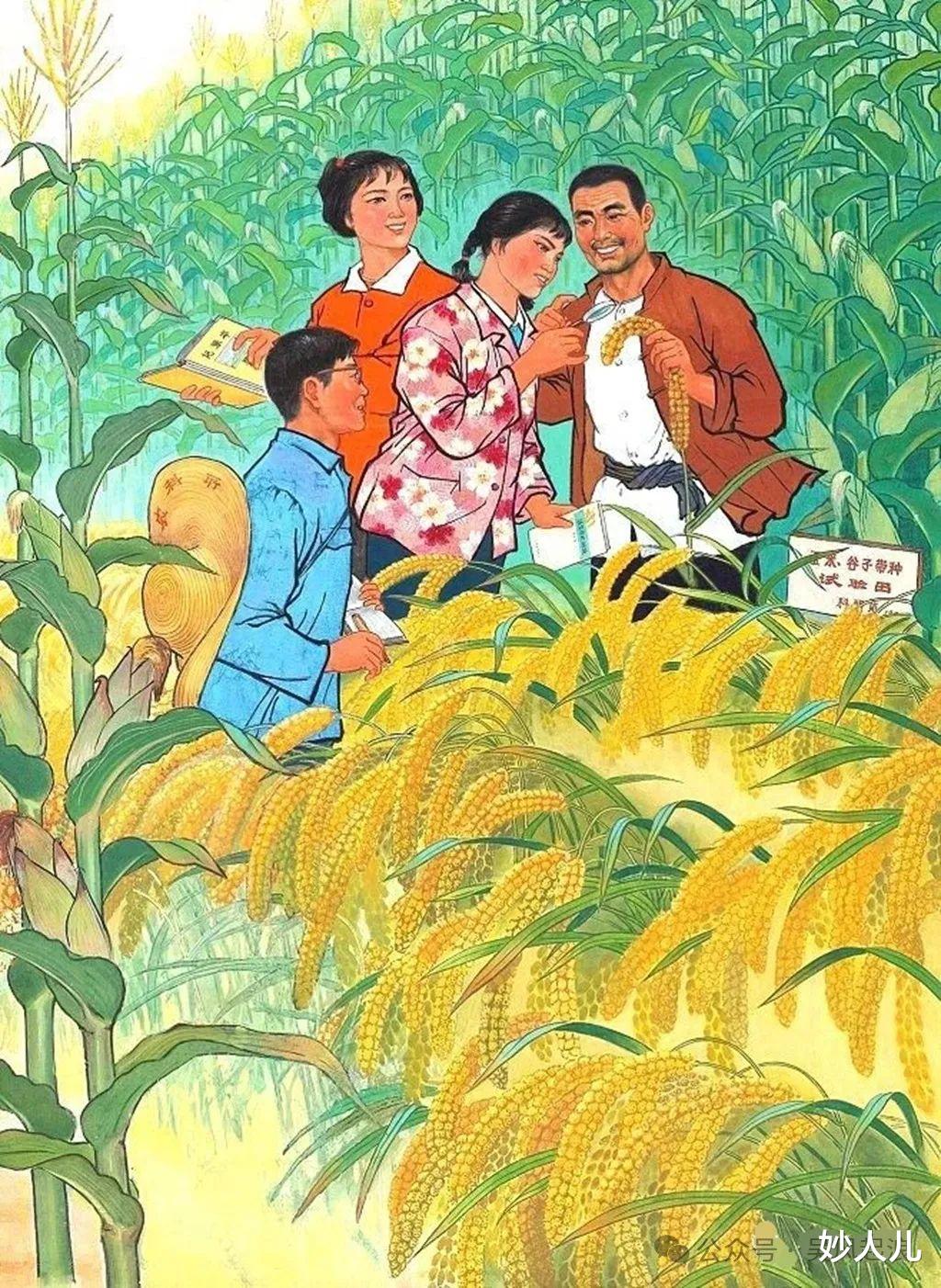

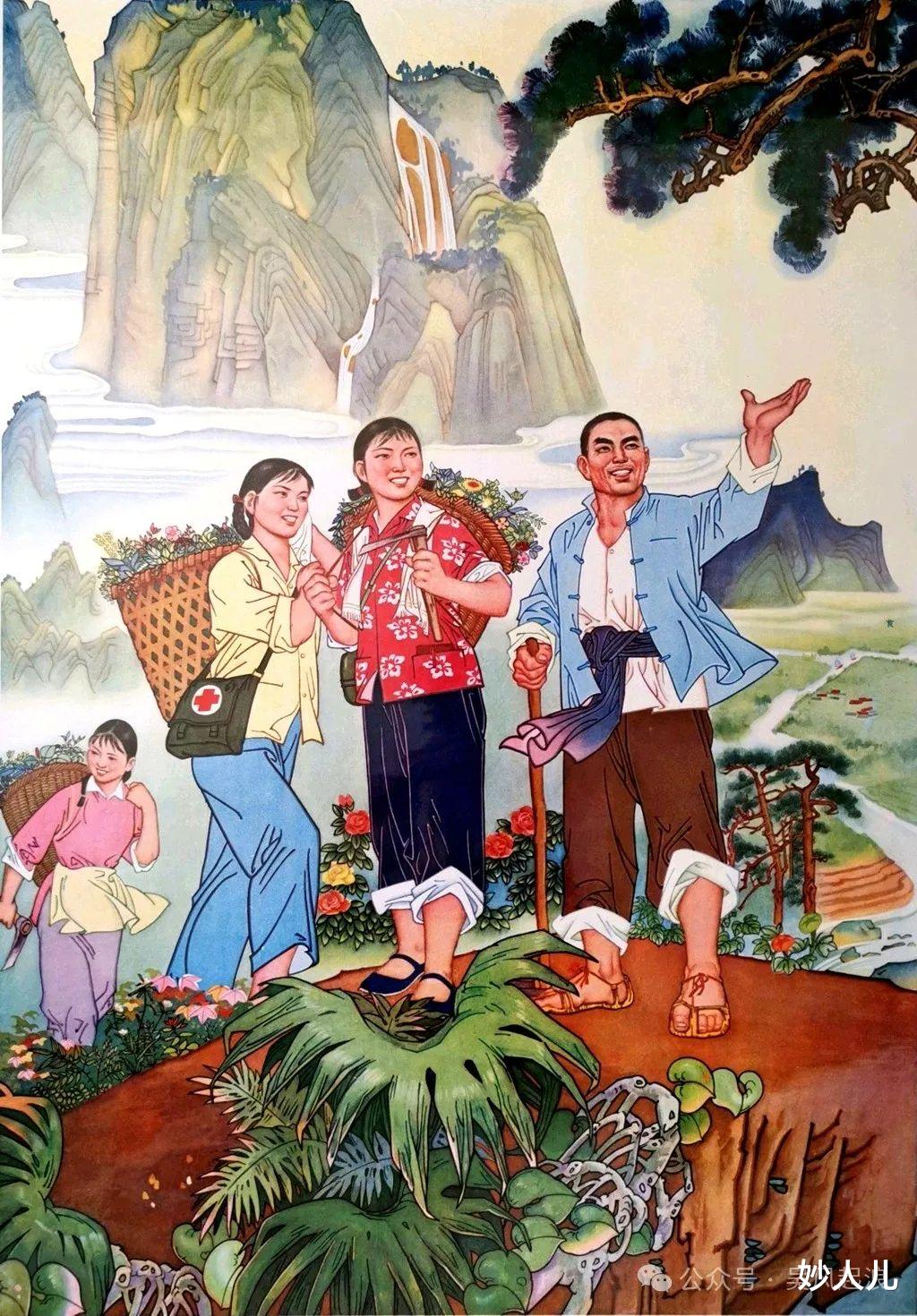

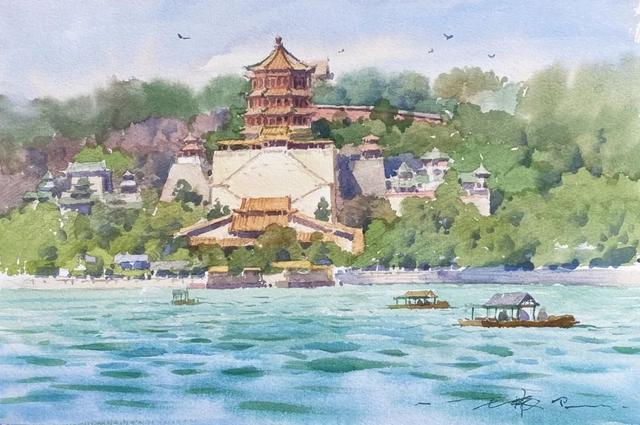

从题材上看,由于在五十年代,所谓的死人、才子佳人充斥文化文艺界,受到批判、否定,年画、宣传画也革故鼎新,涉及四大名著及其他历史题材的年画宣传画几近绝迹,取而代之的是反映社会主义新时期的新人新事内容占领阵地,内容多反映社会主义建设战天斗地且热火朝天的恢弘场面。大量作品以农业、工业生产为主题,展现了农田丰收、工厂繁忙的景象,如下面刊登的陈彦丹的《喜驾铁牛》,描绘了工人老大哥将拖拉机送到队上,铁姑娘“喜驾铁牛”的新人新事。这侧面说明,当时的社员们主要还是以原始的方式投身社会主义建设。能有一台拖拉机,已经是生产队组较为稀罕的事儿。其次,体现政治主题与思想的年画宣传画显然增多。这一时期的年画宣传画带有浓厚的政治色彩,许多作品以宣传国家政策、方针和政治理念为主要内容,如阶级斗争、农业学大寨、工业学大庆等主题,下面的《建设大寨县,县委是关键》展现了人民群众积极参与农村建设的热情。三是展现军民团结的题材,体现军民鱼水情,如龚建新的《重重高山处处亲》等,反映了当时全社会对军人的尊敬和感激之情。特别要指出的是,这时候的画家特别注重绘画题材的寓意功能,也就是我们常说的“双关”。下面刊载的《新苗》,它不但指姑娘手里刚培育出来的新苗,也指城市知识青年下农村的“新型农民”,成为建设社会主义新农村的“新苗”,以此来表明建设社会主义新农村后继有人。再比如《风雨涤新苗》,明面上说的是知识青年冒雨育苗,其内在含义是指,这些知识青年,顶着各方压力,在农村大风大浪里闯荡锻炼,在风风雨雨里茁壮成长。

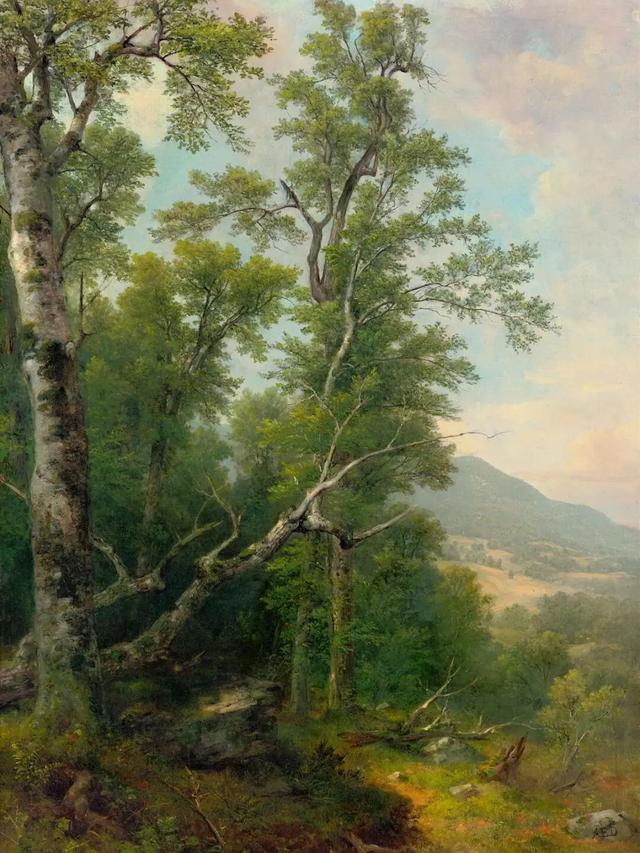

从艺术风格看, 这时期的年画、宣传画,色彩鲜艳明快,多采用红色、黄色、蓝色等原色鲜艳色彩,给人强烈视觉冲击,不仅使画面美观,还传达出人们对美好生活的向往和憧憬,充满活力与希望。这一段时期的绘画色彩,之所以很少有油画颜料完成,原因有二,一是油画属于外国画种,人们对此种画种相对来说还很陌生,如果不是苏俄画风吹进一些时候,国人几乎没有机会能够涉略到油画这种风格;二是成本巨大。画油画的油画颜料耗费巨大,画布昂贵,画框难以保障供应。如果不是殷实之家,是难以为继的。再说,七八十年代,国人较为贫困,选择绘画行业,已经不是一般家庭可以承受,所以,那时候的绘画,大多是由水彩画颜料、水粉画颜料和中国画颜料完成,水粉画居多,中国画次之。

从人物形象典型看,人物形象塑造强调典型性和理想化,虽然那时候男人衣衫一片蓝,女人衣着也乏善可陈,但年画宣传画上的劳动者通常衣着光鲜,干净时尚,尤其是男人,健壮有力、充满干劲,展现出积极向上的精神风貌;儿童形象天真烂漫,传递出朝气蓬勃的气息,具有强烈的感染力。

从构图造型看,画面通常采用饱满的构图方式,将各种元素密集地组合在一起,营造出丰富、热闹的氛围,给人以充实、繁荣的感觉,如在表现丰收场景时,会将金黄的谷物、忙碌的人群、满载的车辆等元素填满画面。

从创作手法看,以写实手法为主,注重对人物、场景的细节描绘,使画面具有真实感和可信度,让观众能够产生共鸣,如《太行新家》中对果蔬、猪崽、新房的刻画,生动再现了农村生活场景。

海风

画的真好,跟传说神话似的