“妈,你不是说过榴莲热气,你吃了容易上火吗?”孩子一句话把我拉回了现实。

我辛苦打拼多年,最终舍得花139元买了个榴莲,却连品尝一下的机会都没有。

小明一脸无辜,他吃着我买的榴莲,却让我心里滋味复杂。

我的故事要从下岗那年说起。

北风呼啸着,我和三岁的儿子小明站在纺织厂的大门口,那时厂里发下最后一个月的工资,和一个记载着工友心意的布包。

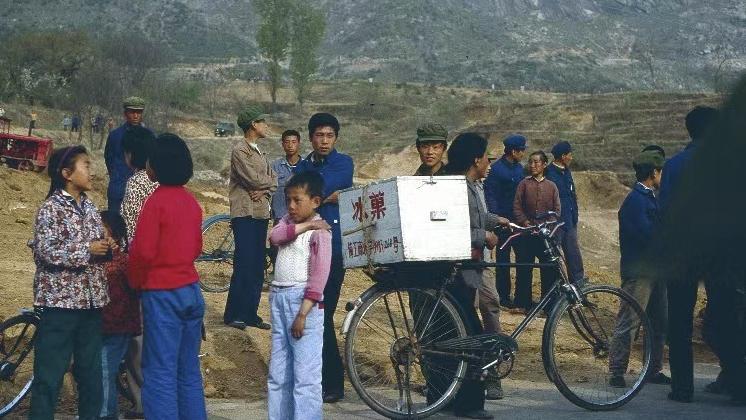

靠着这笔钱,我摆起了煎饼摊。

无论是酷暑还是严冬,我都坚持不懈。

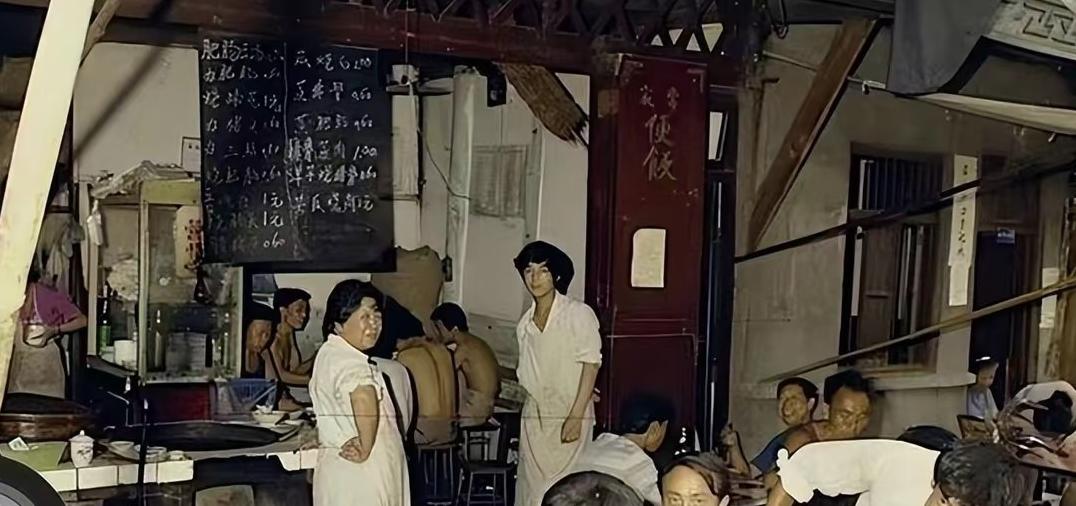

几年后,我终于有了一间属于自己的“小美早点铺”。

凌晨三点起床忙活,等小明上了小学,我成天忙得脚不沾地。

店里的生意渐渐好起来,虽然赚得不多,可也勉强够维持生活。

榴莲之味:甜蜜背后的亲情反思那天,看到榴莲打折,我决定犒劳一下自己。

可回家后,那颗榴莲已经进了小明的肚子。

我心里一沉,不仅是因为没吃上榴莲,而是小明看似无辜得理所当然。

这让我想到从下岗后,我为了儿子几乎奉献了一切。

睡面皮、补衣衫,把所有好的东西留给小明。

有朋友提醒说这会把孩子惯坏,但“孩子没爸,我不对他好点,谁对他好?”这句话一直挂在我嘴边。

孩子逐渐长大,总觉得这些理所当然,直到那次榴莲事件,我才猛然醒悟。

溺爱与成长:从榴莲事件看亲子关系一天,李大娘和我聊天,提到小明常拿我赚的钱去买名牌鞋。

在她看来,这孩子习惯了索要却不懂珍惜。

我心里打了个冷战,开始意识到溺爱可能带来的后果。

于是我下定决心,调整与小明的相处方式。

当他再次要求买新鞋时,我没有像往常一样顺手拿钱包,而是告诉他:“我们还得等等,有些东西可以等到打折再买。”

起初,小明很不理解,把我当成了坏人。

但我知道,这个过程总得有人开始。

我开始给他讲解店里的收入和支出,让他了解钱的不易来之。

慢慢地,我的执拗换来了他的理解。

改变的契机:榴莲风波后我和孩子的转变过了半年,小明变化很大。

他会自己洗衣服,还会主动承担一些家务。

我甚至看到他为了留下零花钱,给邻居帮忙赚些外快。

有一天,他用自己攒下的钱为我买了一个小榴莲,旁边放着张卡片:“妈,生日快乐。

这不大,但很甜。

这次咱们一人一半。”我知道,那个曾经只懂得索取的孩子,终于学会珍惜和付出。

这之后,小明愈发懂事。

暑假时,他每天早起帮忙打理早点铺,不仅减轻了我的负担,也让他学会了自立。

我们租下隔壁的店面,生意蒸蒸日上,而小明也逐渐成长为我的骄傲。

榴莲事件虽是生活中的小插曲,却让我重新审视亲子关系。

爱不只在于给予,更在于让彼此成长。

就像榴莲的味道,有甜,也有苦涩,但每一口都有回味。

正是这件事,让我和小明的关系焕然一新。

有时,不经意的小事,却可能成了生活的转折点。

而穿过着最后的甜与酸,我终于明白,有些事,正是要从风波中发酵,才会化作最深的情感纽带。