2019年某时尚盛典后台,化妆师小杨正用遮瑕刷小心翼翼掩盖某顶流女星眼角的细纹。突然女星夺过镜子:"别遮了,让摄影师直接开美颜模式吧。"这个场景折射出娱乐圈的集体困境——当科技手段可以轻易改写容貌时,我们究竟在消费明星还是消费算法?

在横店影视城的某个剧组,导演正在监视器前暴跳如雷:"这个演员的毛孔都能插秧了!后期组记得每帧都要修!"这样的场景每天都在发生。根据中国影视技术协会2023年报告,国产影视剧平均每集美颜成本已从2018年的3万元暴涨至27万元,某些古偶剧的特效预算中,演员皮肤处理占比高达43%。

这种工业化修图正在重塑观众的审美认知。韩国首尔大学心理学团队研究发现,连续观看30分钟精修影像后,实验对象对真实人脸的评价普遍下降23%。就像网友调侃的:"现在看明星生图,感觉像在玩'大家来找茬'。"

在这个造星流水线上,明星本人反而成了最脆弱的环节。某选秀出身的歌手曾在直播中崩溃:"有次我素颜去便利店,店员居然问我是不是整容失败了。"这种身份撕裂造就了内娱特有的"精修依赖症",某经纪公司甚至将"拒绝无滤镜拍摄"写进了艺人合同条款。

在浙江卫视某综艺录制现场,37岁的女演员L正对着镜子反复检查颈纹。她的焦虑折射着整个行业的年龄歧视链——据统计,2023年影视剧女一号平均年龄28.3岁,比2013年下降4.7岁。这种生态倒逼着明星们进行"容貌军备竞赛",某医疗美容机构透露,明星客户中"抗衰项目"占比从2015年的17%飙升至2023年的69%。

但对抗自然规律终究是徒劳。某知名经纪人透露:"我们给某'冻龄女神'接活动,必须配备三个修图师随行。"这种虚假保鲜术正在反噬行业,某古装剧因过度磨皮被观众戏称为"蜡像馆爱情故事",最终豆瓣评分仅有3.8。

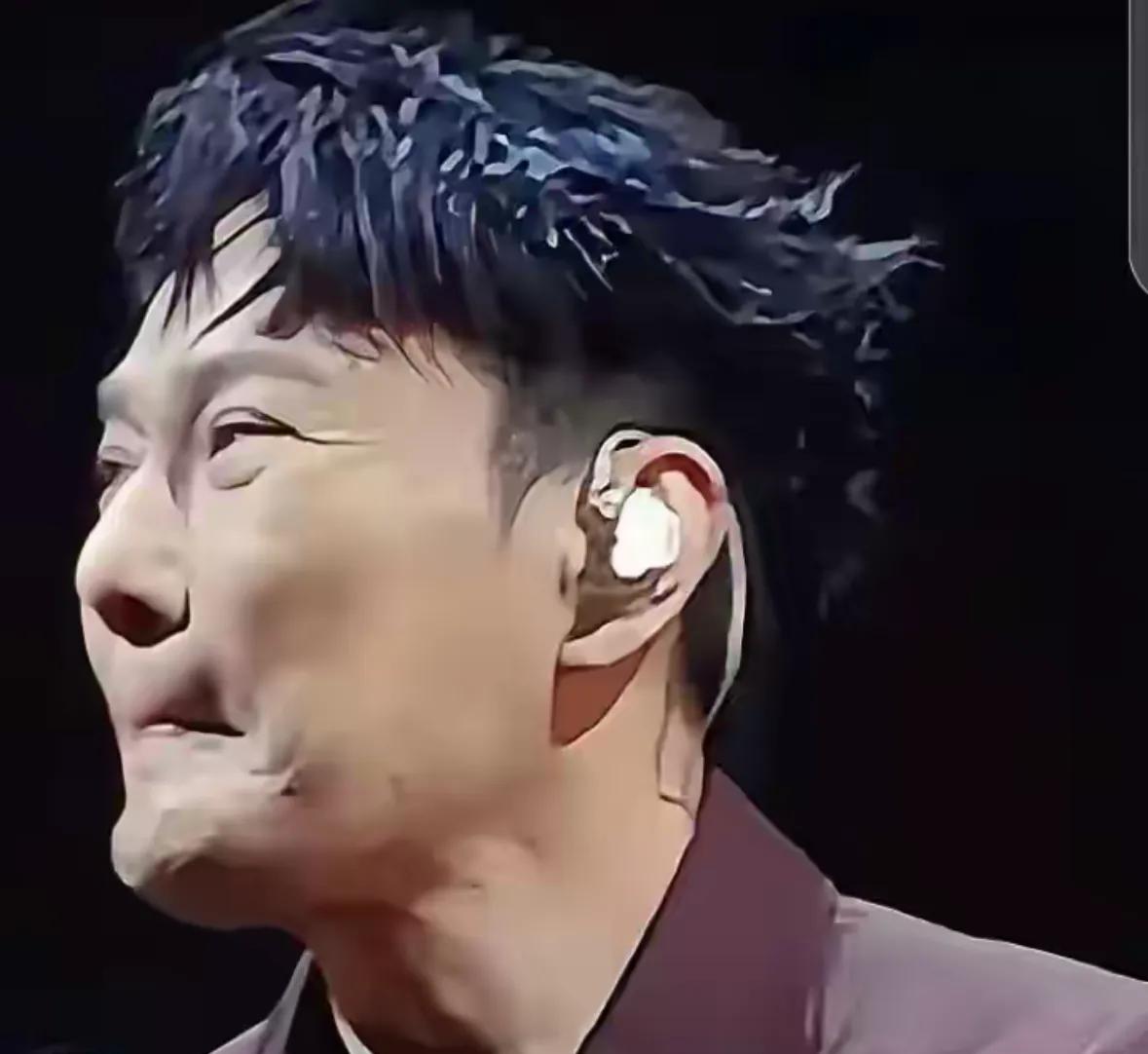

值得玩味的是,当64岁的梁朝伟带着皱纹出演《无名》获赞无数,45岁的张小斐凭《你好,李焕英》斩获54亿票房,这些案例都在证明:观众从未真正拒绝过真实。某视频网站的观影数据显示,标注"真实皮肤质感"的影视内容点击率同比上涨41%。

2023年春天,某女星在社交媒体发布素颜健身视频,意外收获280万点赞。这个事件像投入湖面的石子,激起了层层涟漪。淘宝数据显示,"真实妆容"相关产品搜索量当月暴涨173%,某国货粉底液因主打"展现原生肌理"概念,三个月销售额破亿。

这种转变背后是Z世代的审美觉醒。00后观众小陈说:"看多了塑料感明星,现在觉得舒淇的雀斑都有种生命力。"这种审美迭代正在重构行业规则,某选秀节目因启用"零修图直拍"模式,网络讨论度是往年的3倍。

在米兰时装周上,某奢侈品牌大胆启用满脸皱纹的超模走秀,谢幕时掌声持续了五分钟。这预示着全球美学风向的转变——当48岁的凯特·布兰切特带着银发摘得奥斯卡,当"皱纹"成为INS热门标签,真实正在成为新的奢侈品。

某直播平台做过有趣实验:让明星用原相机与粉丝聊天,结果弹幕中"好亲切"出现频次是平时的7倍。这种变化揭示着观众需求的本质转变——我们不再需要完美无缺的"纸片人",而是渴望真实的情感连接。

在日本演艺界,绫濑遥连续十年当选"最受欢迎女演员",她的秘诀是坦然展示工作疲惫:"眼下乌青是努力工作的勋章。"这种真实反而成就了独特的观众缘。反观国内某流量小生因过度修图遭群嘲,最终不得不以素颜直播挽回形象。

行业变革的齿轮已经开始转动。某视频平台推出"真实力计划",对未修图作品给予流量倾斜。某经纪公司开始培训艺人"微表情管理"替代"完美表情控制"。这些信号都在表明:当滤镜泡沫被戳破时,真正的艺术生命力才会破土而出。

在横店某个深夜收工的片场,老戏骨王劲松指着监视器对年轻演员说:"看见这条皱纹了吗?它藏着二十年的悲欢离合。"这句话道破了表演艺术的本质——所有外貌的瑕疵,都是通往角色灵魂的密码。

当我们放下对"完美容颜"的执念,或许能发现更多惊喜:某天在街头偶遇的"普通大叔",可能是银幕上气场全开的影帝;手机前置镜头里的那个"显老明星",或许正用皱纹演绎着最动人的故事。毕竟,真实才是最好的滤镜,时间才是最伟大的艺术家。