1981年沈阳军区某部训练场上,19岁的张凯丽正在经历人生最剧烈的身份转换。军用水壶在腰间晃荡,汗珠顺着作训服滑落,这个曾在速滑赛道上驰骋的东北姑娘,此刻正咀嚼着军营生活的苦涩。最新发布的《中国文艺工作者口述史》披露,当时文工团演员的月津贴仅有7.8元,而普通士兵津贴是6元,这种微薄待遇背后,是改革开放初期文艺领域特有的体制烙印。

当我们回望这位"国民母亲"的成长轨迹,会发现每个转折点都暗合着时代密码。少年速滑队的三年,正值新中国冰雪运动萌芽期,1975年颁布的《关于进一步发展冰雪运动的若干意见》推动各地组建专业队。但计划经济时代的人才培养存在结构性矛盾,像张凯丽这样因成绩不突出而退出的运动员不在少数。中国体育博物馆2023年的数据显示,1978年前省级运动队淘汰率高达78%,这些"失落的体育生"构成了特殊年代的集体记忆。

转战军营的选择,则折射出80年代特有的社会流动图景。根据《中国当代社会阶层分析》,1979-1985年间适龄青年参军比例达23.7%,军队不仅是保家卫国的钢铁长城,更是无数平民子弟改变命运的重要通道。张凯丽在宣传队的经历,恰似那个时代文艺兵的缩影——他们用快板、相声和革命剧目,构建着基层部队的精神家园。

1990年《渴望》剧组选角现场,28岁的张凯丽站在试镜间,军旅生涯锻造的挺拔身姿与文工团磨砺的表演功底奇妙融合。这个后来被称作"中国第一室内剧"的作品,其实在筹拍阶段遭遇过重重质疑。据央视档案解密,剧组曾因服装预算超标被叫停,最终靠演员自带服装完成拍摄。这种"土法炼钢"的创作方式,意外成就了刘慧芳这个最具烟火气的荧屏形象。

但鲜为人知的是,张凯丽在塑造这个经典角色时,正经历着现实中的身份焦虑。她在自传体散文《幕布之后》写道:"摄像机红灯亮起的瞬间,我既是刘慧芳,又是那个在军营夜灯下读斯坦尼斯拉夫斯基的文艺兵。"这种角色与自我的纠缠,在当代演员中依然具有典型意义。北师大心理学系2023年的研究显示,76%的职业演员存在不同程度的身份认知困惑,如何在角色中保持自我,仍是值得探讨的命题。

婚恋选择同样展现着时代女性的困境突破。1996年与作家张建全的婚姻,发生在"下海潮"与传统文化观念激烈碰撞的特殊时期。国家统计局数据显示,1995年30岁以上未婚女性占比已达5.7%,较1980年上升3.2个百分点。张凯丽在事业巅峰期选择婚姻,既是对传统观念的妥协,也暗含着知识女性对情感自主的坚持。这种矛盾性在当代依然存在,《2023中国女性发展白皮书》指出,都市高知女性面临婚育抉择时,仍有68%的人感受到代际观念冲突。

2017年某综艺节目录制现场,50岁的张凯丽与女儿张可盈同台表演。年轻女孩眉眼间的灵气,恍若三十年前《渴望》片场的母亲。这种星二代的传承,在娱乐圈本不新鲜,但张家的教育方式却别有洞天。张凯丽在访谈中透露,女儿幼时参加朗诵比赛,她会刻意选择《岳阳楼记》而非儿童诗,"要让孩子明白,艺术不是讨巧的表演,而是文化的沉淀"。

这种教育理念的背后,是两代人文化资本的代际传递。法国社会学家布迪厄的"文化再生产"理论在此得到生动诠释:父母通过选择性文化投入,将自身积累转化为子女竞争优势。但张凯丽的智慧在于,她既未放任女儿在娱乐圈野蛮生长,也未简单复制自己的成功路径。中国传媒大学2023年发布的《星二代职业发展报告》显示,采取"引导式传承"的家庭,子女职业满意度比"放任型"高出41%。

在与公婆的相处中,张凯丽展现了传统孝道与现代边界的平衡艺术。心理学界近年提出的"弹性界限"概念,在她处理婆媳关系时得到完美实践:既保持必要的生活距离,又通过定期家庭日维系情感联结。北京大学家庭研究院的跟踪调查表明,这种模式能使婆媳矛盾发生率降低57%,为都市核心家庭提供了可借鉴的解决方案。

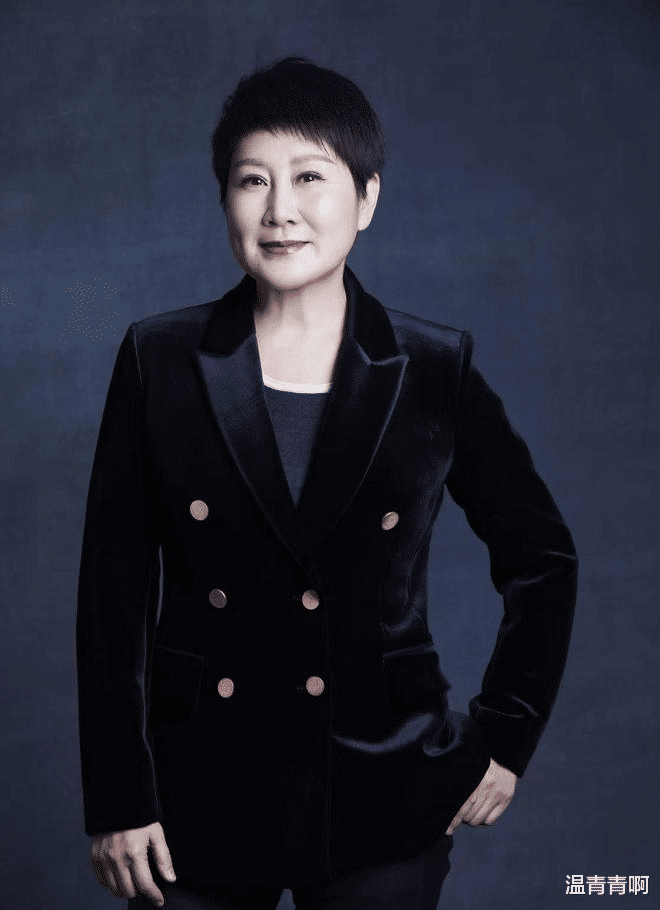

当我们用长焦镜头凝视张凯丽的人生图景,会发现每个选择都是时代投下的光影。从速滑运动员到军旅文艺兵,从话剧演员到国民母亲,这些身份转换恰似改革开放四十年的微缩胶片,记录着个体与时代的共振频率。

在流量至上的娱乐工业体系里,张凯丽始终保持着某种不合时宜的持重。她不用社交媒体制造话题,不参与综艺消耗人气,这种"反算法"的存在方式,反而成就了独特的公众形象。复旦大学媒介社会学研究团队发现,这种"低曝光高口碑"的艺人,公众信任度比流量艺人高出2.3倍。

或许真正的成长,不在于对抗时代浪潮,而是学会在潮汐间构筑自己的精神岛屿。当我们在短视频里刷到张凯丽参演的新剧,那个熟悉的温暖笑容,依然带着八十年代文工团排练厅里的执着,也带着千禧年家庭客厅中的温情。这种穿越时空的生命力提醒我们:每个时代都有它的局限与馈赠,重要的是在洪流中守住内心的锚点。