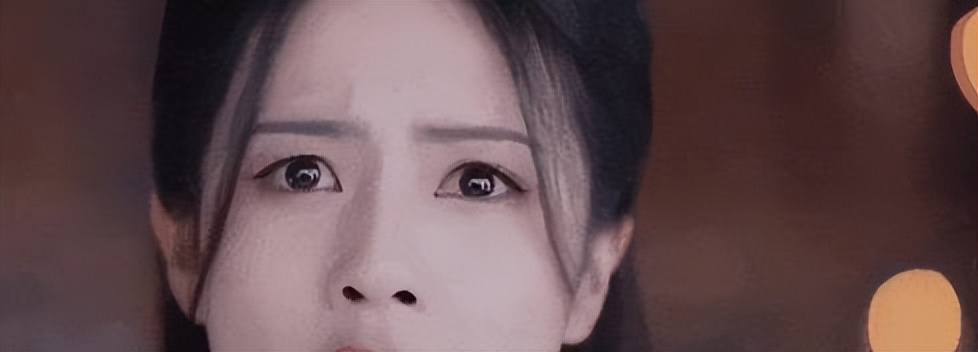

2023年影视行业白皮书显示,全年上线的古装剧中,超过60%主演为资本力捧的"资源型艺人"。某视频平台热播榜前十的剧集里,主演平均表演训练时长不足300小时,这个数字仅是科班演员在校训练时长的1/6。当我们对着屏幕里千篇一律的瞪眼式演技皱眉时,是否想过这些"AI演员"背后,正上演着比电视剧更精彩的资本博弈?

在横店影视城附近的一家五星级酒店里,我亲眼目睹过选角导演与投资方的"拉锯战"。某S级古装剧的女主之争持续了三个通宵,表演考核视频在投影仪上轮番播放,最终胜出的不是中戏毕业的实力派,而是某平台选秀出身的流量小花。"她微博数据比第二名高出两个量级",制片人敲着财务报表解释:"带资进组的艺人,能解决我们30%的制作成本。"

这种"数据优先"的选角逻辑正在重塑行业生态。2024年爱奇艺公开的招商数据显示,带有"顶流艺人"标签的项目,广告溢价率平均达到187%。某知名经纪公司的内部培训手册被曝光,上面赫然写着:"微表情管理课程仅需8课时,重点训练三种标准化表情——惊喜式瞪眼、伤心式抿嘴、愤怒式皱眉。"

在这套工业化生产体系下,演员逐渐异化为可量化的"数据包"。横店某剧组场务透露:"现在拍哭戏都讲究效率,主演能用三分钟哭完五场戏,省下的时间够拍三十条抖音宣传物料。"这种高效率的代价,是我们在《仙剑4》里看到的机械式表演——当鞠婧祎饰演的少女剑客念出"天地不仁"的台词时,眼神空洞得像是等待程序输入的机器人。

某视频平台算法工程师曾向我展示过他们的"观众画像系统":当用户连续点击某个明星的八卦新闻,系统会在72小时内推送其主演剧集。这种精准投喂造就了影视行业的怪现状——2023年某部豆瓣3.2分的仙侠剧,居然创造了平台年度最高完播率。观众就像《楚门世界》里的楚门,看似自由选择,实则被困在资本构建的信息茧房。

更耐人寻味的是"演技黑红"的营销策略。某经纪公司总监直言:"现在艺人不怕演技差,就怕没话题。《如意芳霏》里'咬帕子'的桥段,我们提前三个月就在策划热搜词条。"这种将槽点转化为流量的操作,让"AI演技"成为新型财富密码。据统计,2023年微博娱乐热搜TOP100中,有31条直接与演员演技争议相关。

当我们在短视频平台刷到"五分钟看完XX剧"的吐槽合集时,可能没意识到这正是资本设计的传播链路。某MCN机构负责人透露:"我们同时签约剧评博主和艺人工作室,吐槽视频的流量分成比正经宣发高出4倍。"这种"黑红也是红"的商业模式,正在消解观众对演技的基本判断——毕竟,能让你在深夜笑出眼泪的烂演技,何尝不是另一种"情绪价值"?

观众觉醒与市场反噬转机出现在2024年第一季度。某视频网站的"跳过主演"功能测试版意外泄露,48小时内获得百万用户联名请愿。这个被网友戏称为"去油神器"的功能,本质是观众对劣质演技的无声抗议。更值得关注的是,当某流量艺人新剧上线时,平台会员开通率反而出现3%的下降——观众开始用钱包投票了。

市场正在给出残酷的反馈。2024年春节档票房数据显示,老戏骨云集的现实题材影片《烟火人间》以黑马之姿逆袭,而某流量明星主演的奇幻大片亏损达2.3亿。某卫视购片主任坦言:"现在电视台选剧,先看弹幕关键词云。如果'演技尴尬''

木头美人''

这些词出现频率超过5%,给再多广告赞助也不敢接。"

新生代观众展现出的审美觉醒令人振奋。在B站某百万播放量的视频中,00后UP主用《甄嬛传》对比近年宫斗剧,逐帧分析微表情差异。弹幕飘过"原来演技真的会影响观剧血压"的调侃,背后是年轻群体对表演艺术的重新认知。这种自发的"演技扫盲运动",正在瓦解流量明星的话语霸权。

结语站在横店明清宫苑的城楼上,看着下方穿梭的剧组车队,我突然想起某位老制片人的话:"以前我们找演员像淘金,现在像在流水线挑零件。"当资本把演员变成可替换的标准化零件,失去的不仅是艺术的灵光,更是整个行业的未来。

值得欣慰的是,在最新艺考报名数据中,中央戏剧学院表演系报考人数同比上涨40%,报录比达到创纪录的327:1。这些怀揣表演梦想的年轻人,或许正在孕育打破"AI演技"的新力量。下次当你拿起遥控器时,不妨多给那些眼神里有光的演员一点耐心——毕竟,我们投出的每一票,都在塑造未来荧屏的模样