改革开放后,中国上海成为世界瞩目的国际化城市,彼时海外跨国企业和投行都把总部放在香港,西方国家认为上海有替代香港的潜力,但他们还在观望。

百余年来,上海一直是中国最为开放的城市,曾号称是“东方冒险者的乐园”。上海要有拥抱世界的决心和能力,这是中央给上海市委的命令。

从80年代开始,江主席和朱总理两位领导人在上海主政,这一时期是上海改革的关键时期。两位领导人的接力主政,保护了上海的稳定,促进了上海的发展。

朱镕基长期在中央政府工作,1988年突然得到命令,南下参加了上海市长的竞选。当时他身兼数职,还是北大经管学院的院长。

朱镕基本来不想南下,但作为党员,他听从了组织的命令。

他南下后和时任上海市长江泽民同志合作,朱镕基担任市长,江泽民担任上海市委书记,两人的合作亲密无间。

鲜为人知的是,在1988年的上海九届人大投票前,朱镕基做了一段介绍演讲。他说了自己的“三大不足”,又举出江泽民同志的“三大优势”,谦虚地称自己可能“难以胜任市长职位”。

但全场的代表们,却从朱镕基的话里感受到了他身上的闪光点,朱镕基最后高票当选市长,这场选举也成为上海政坛的一段佳话。

那么在上海九届人大上,朱镕基都说了什么?他和江泽民之间有什么故事?在成为上海市长后,朱镕基又做了什么?

【一】

“我有三大不足,必须向大家坦白”

朱镕基总理在20世纪末以管理经济而闻名,他主导国内市场化深入改革,开放金融市场,搞了投行、股票,还带着中国加入了WTO。

外界称朱总理是经济学家,但其实他虽是理科出身,却没专门学过经济学。

朱镕基是电机专业出身,这是20世纪早期国内最重要的大学专业,专门培养工程师。但50年代毕业后,他被分到国家计划经济委员会搞经济,边学边干,在那里一干就是几十年。

80年代初,朱镕基调任国家经贸委员会,1987年时已经是经贸委员会副主任,还兼着清华经管学院的院长。

就在这年12月份,中央下达命令,让朱镕基南下上海,去担任上海市委副书记。这个调动很突然,因为朱镕基从没有地方工作经验。

从1951年大学毕业开始,朱镕基就在工业部工作,后来辗转几十年都在国家部委。

他唯一去基层和地方,居然是50年代末以及70年代,被下放到地方农场和著名的“五七干校”去劳动。

朱镕基在基层起起伏伏,70年代中期才被小平同志从干校调走,继续在国家计委工作。

1987年末,朱镕基去了上海,这对他来说是个陌生的地方。虽然上海的干部们都对朱镕基很热情,但朱镕基还是感觉压力太大。

上海是中国近百年来的经济中心,改革开放后又是党中央重点关注的建设中心,这里的一举一动牵扯全球目光。

12月,朱镕基到上海市政府报到,市委书记江泽民同志迎接了他,并宣布朱镕基将成为1988届上海市长的候选人。

朱镕基来到上海后积极活动,下基层调研、和中层领导开会,很快融入了上海领导班子。

转眼来到1988年4月,上海第9届人大会议召开,会上要选举新一届的上海市政府班子。朱镕基作为候选人,要做一段简短的介绍。

朱镕基性格非常豪爽,他上台的开场白就带动了全场气氛。

朱镕基说:“我这个人的故事不少,我的自我介绍肯定长。”

他看向主席台,说:“大会规定个人介绍15分钟,在我这里肯定不够。”会场上立刻响起了笑声和掌声。

朱镕基开始演讲,他说了自己的姓名、籍贯和工作经历,简单介绍了自己在上海这几个月的感受。

随后朱镕基开始说自己缺点,这让在场的代表们挺惊讶。

朱镕基说:“我这个人缺点不少,我自认为不是咱们上海市长的好人选,和我们的江同志相比,我欠缺的地方很多,尤其是三个方面不足。

第一,我没有基层工作经验;第二,我没有地方工作经验;这第三嘛,我这人脾气不好,没有江同志那么儒雅随和。”

三大缺点,朱镕基点出了自己的不足,也说出了江泽民同志的优点。

【二】

两位理工人才,走过的道路却不同

朱镕基自从大学毕业开始就在北京工作,从50年代开始到70年代虽多次起伏,但都没有走出北京官场。

而且朱镕基都在机关工作,搞的是统筹规划,对基层事务确实缺少经验。

而时任上海市长、市委书记江泽民同志则完全不同,他本人是从工厂干起的,从基层一砖一瓦搞建设,积累经验,步步为营地成为党和国家的高级干部。

江泽民同志1947年从上交毕业,他的专业和朱镕基一样,都是电机专业。

上海在1949年和平解放后,江泽民被任命为“益民食品厂”的工程师,这个厂子当时生产冰激凌等副食品,在江南地区很有名气。

江泽民从副工程师干起,一直干到副厂长,在基层工作里他认真负责,厂里上上下下都对他非常敬佩。

工厂的管理工作是非常考验管理者大局观的,大到产品的定位、宣传,小到车间内的流水线速度、工人的饮食、生活,都要干部过问。

江泽民还是车间主任的时候,就因为在1950年“二六大轰炸”里的突出表现,被领导表扬。

当时蒋军飞机轰炸了上海,上海的电厂、水厂、码头都瘫痪了,益民食品厂几吨的生鲜食品——奶、蛋、黄油、水果都失去了保温。已生产出来的产品也在慢慢融化,厂里会遭受巨大的损失。

关键时刻,江泽民居然让人拉来两台半个世纪前的老旧柴油发电机,紧急给厂里供电。

这些古董是以前美国人留下的,年久失修,厂里无人问津。

但电机学出身的江泽民非常重视发电机,他明白要防患于未然,早早和几个工程师修好了发电机,以备不时之需。

两台柴油发电机,拯救了食品厂,也让领导们发现了心思细腻,执行力强的江泽民。后来他被选派往苏联留学,在莫斯科汽车厂学习管理学,回国后去了东北长春建设“一汽集团”。

从上海益民食品厂到东北的长春一汽,工作环境大变、行业内容大变、任务性质大变,但江泽民同志却干得井井有条,各种项目规划信手拈来。

一汽是中国在“156计划”里的重要工程,是国家重点项目,1956年江泽民回国,就担任一汽动力处副处长。

当时,江泽民和东北同志、苏联专家合作,一起把一汽厂建了起来。

而在工作中,江泽民敏锐察觉到地方工作的特点,把当地的能源问题、取暖问题提升到了项目成败的高度。

60年代初东北煤炭支援全国,一汽的煤炭紧张,而大庆油田开采成功,东北不缺油。

在江泽民同志的带领下,一汽率先进行“煤改油”,这个“大手术”在当年很轰动。

“苏联专家走了,我们能不能啃下这个系统性改造呢?”

很多人心里犯嘀咕,但江泽民负起责任,带领全厂技术人员攻关,将“动力锅炉煤改油工程”在一年内完成。

此举不仅让工厂的效率提升,还解决了数万职工和家属的取暖问题。

这一工作得到地方政府,甚至中央的高度肯定。能根据自己的工作环境变换思维,提出问题、解决问题,能抓住不同地区的主要矛盾,迎难而上,这是江泽民同志的优点。

60年代中期,江泽民调任上海电器科学研究所,后来又调任武汉热工机械所,还曾派驻罗马尼亚工作几年。

如此丰富的一线工作经历,既考验政治忠诚,又考验专业能力、管理能力。朱镕基在1988年4月的大会上说,自己“基层工作”“地方工作”两方面不如江市长,这的确不是自谦。

但朱镕基也有自己的长处,他大学毕业就在中央部委,专业能力毋庸置疑,工作质量也数一数二。

可是地方工作、基层工作,考验的可能不光是专业能力,学习能力也极为重要。基层麻烦多,问题复杂,而且经常变化,这是很多人不适应的。

朱镕基早年在国家计划经济委员会,后来转过石油工业部、社科院、经委会,几次转身都很漂亮,工作能力获得组织认可。

而且他长于管理学,是清华经管学院的第一任院长,任期内把学院搞得井井有条,学生和老师都很满意。

这次来到南方,就是中央希望朱镕基积累地方工作经验,有江市长这样的搭档是极为难得的。

在演讲的最后,朱镕基着重吐槽了自己的脾气,他说:“我是湖南人,有湖南人的热情,同时也有点急躁。我自知脾气不好,对我的下属们要求很严,批评比较严厉。”

其实这一点,才是朱镕基最大的特点,他眼里不容沙子,做事雷厉风行,组织内已经很有名。

在场的代表、委员们也笑了起来,要知道当时的上海市问题不少,麻烦不断,正需要一位“急先锋”来革除积弊。所以在随后的投票里,朱镕基高票当选上海市长。

【三】

在上海的4年,朱镕基赢得民心

江市长的标志是亲和的微笑,是幽默的言谈,但从1988年开始,新上任的朱市长换了一种风格。

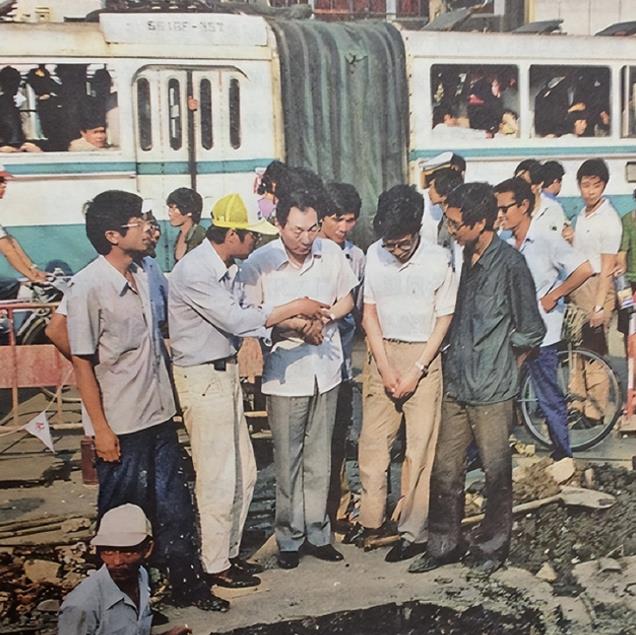

朱镕基做事简单直接,他上任后花了几个月去基层调研,他的调研不打招呼、不搞排场,没有仪式、没有招待,这样的“突袭风格”获得媒体的好评。

朱镕基上任第一件事就是搞经济,这是他的老本行,几十年来在中央干的就是这个。朱镕基要求上海财政部门列一些收入和支出情况,必须搞清楚财务问题的根源。

当时上海虽然开放,但经济居然遇到更多的问题——本地品牌被海外商品冲击,很多几十年的老厂半死不活,政府税收大减。

同时,地方招商引资的口号喊出来了,但却给引进外资层层设卡,投资者望而却步。

另一方面,基层建设还是存在懒政、浪费、拍脑袋决定、裙带关系等问题,这些老大难问题一直解决不彻底,政府的工作推广不开。

朱镕基干工作,不会先布局,再慢慢搞,他要做的事都是当下就做。

朱镕基带着领导干部在基层检查,开工作会,提要求、列条令,一批没动静的项目,没动静的部门要么被裁撤,要么加速运转。

至于本地企业难以转型和引进资本困难的问题,朱镕基大手一挥,鼓励企业管理者和干部要拥抱新时代,树立新思想,积极学习,不考虑条条框框。

在80年代,国内还在为资、社问题伤脑筋,但朱镕基却在上海成立国内首个“外资协会”,给外资进门扫清障碍,解决投资难问题。

随着一批外资企业和合资企业进入上海,不仅盘活了经济,还让本地的老厂活跃了起来。老厂引进技术改革创新,整个制造业焕然一新。

在干完这些后,朱镕基和江泽民合作,在党中央“开发浦东”的命令下,掀起了改变中国的“浦东大开发”。

当时浦东是上海的一片处女地,地理位置优越,但长期得不到发展。中央认为要让上海成为世界级都市,浦东就要成为龙头。

于是,朱镕基和江书记合作,在荒无人烟,遍布沼泽的浦东设立开发区。

这一项目是为数不多的,不被整个上海,甚至整个江南地区看好的项目。

但朱镕基这个人就是不信邪,他偏偏要干成这件事。他不采纳手下提出的“直接命令式迁徙人口”的主意,而是主张先搞基建,慢慢吸引人定居。

在那之后,上海开始了“浦东交通网建设”,一系列公路项目在浦东落地,把浦东和上海老城区,以及周围地区连了起来。

随着水电都拉了过来,浦东地区的建设越来越快,写字楼和住宅区拔地而起,上海市还创立“公积金”制度,让工薪族买得起房,浦东区很快人山人海。

短短4年的任期里,朱镕基的工作成绩有目共睹,无论是基层干部,领导干部,还是上海市民,都对朱镕基交口称赞。

朱市长和江书记搭档的时代,是上海日新月异的时期,为上海成为国际大都市打下基础。

在90年代,两人回到中央,相继成为国家主席、国务院总理,带着中国走过亚太金融危机、入世、申奥等一系列大事,为中国21世纪初的高速发展打下基础。

文/商学野

参考资料:《朱镕基与浦东开发》,谢国平