2025 年春运从 1 月 14 日开始,至 2 月 22 日结束,为期 40 天。据交通运输等部门预计,全社会跨区域人员流动将达到 90 亿人次 ,这一数据再创历史新高,使得春运当之无愧地成为全球最大规模的年度人员迁徙。

春运规模的巨大超乎想象。在这 40 天里,各地的交通枢纽,如火车站、汽车站、机场等,处处人头攒动。以广州火车站为例,在春运高峰时期,每天的客流量可达数十万人次,站前广场上密密麻麻全是背着行囊、拖着行李箱的旅客,他们或焦急地等待着检票进站,或在人群中寻找着同行的伙伴,嘈杂的人声、行李箱的滚轮声交织在一起,构成了一幅独特而又充满烟火气的画面。据统计,仅铁路部门预计发送旅客就有望突破 5.1 亿人次,日均 1275 万人次,同比 2024 年春运增长 5.5% ,这一数字直观地展现了春运期间铁路运输所承载的巨大客流量。

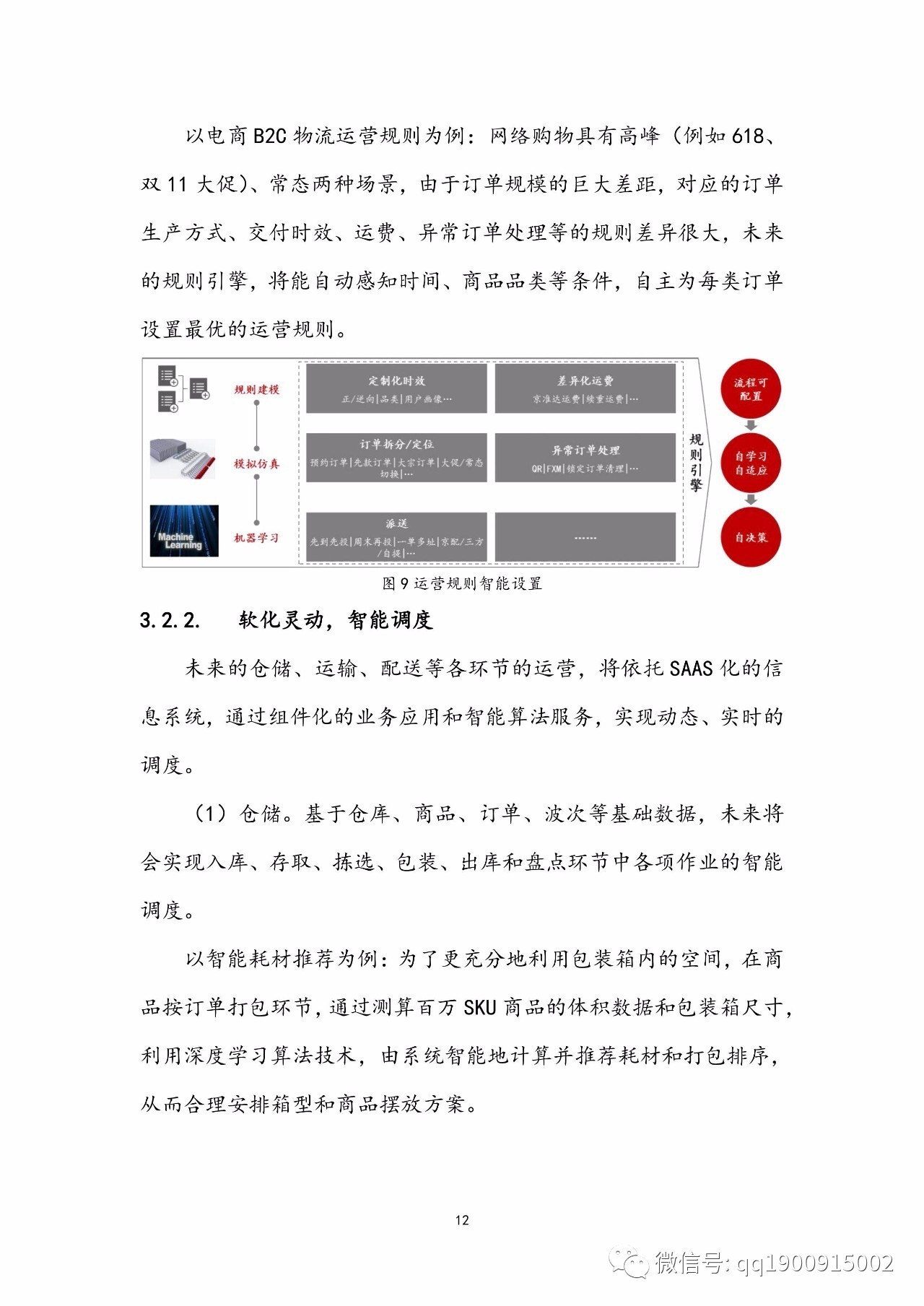

周期性是春运的显著特点之一。每年春节前后,无论在外漂泊的游子身处何方,从事何种工作,都会想尽办法踏上归乡之路,形成了规律性的大规模人口流动。这种周期性如同一种无形的力量,牵动着亿万人的心,也使得春运成为了中国社会一年一度的独特现象。

方向性在春运中表现得也十分明显。节前,大量人员从经济发达的大城市,如北京、上海、广州、深圳等地,向中西部地区、中小城市以及农村地区流动,这些地区是外出务工人员、学生等群体的家乡,他们归心似箭,急切地想要回到亲人身边共度佳节;节后,人流则呈现相反的方向,人们陆续返回工作岗位,开启新一年的奋斗。例如,每年春节前,广州去往湖南、湖北、四川等地的火车票、汽车票往往一票难求,而节后这些地区前往广州的车票又会变得紧俏起来,充分体现了春运人员流动的方向性特点。

春运的交通方式也丰富多样。如今,随着交通基础设施的不断完善,人们的出行选择越来越多。自驾出行成为了不少人的首选,预计 2025 年自驾出行将达到 72 亿人次,约占全社会跨区域人员流动量的八成 。高速公路上,一辆辆私家车满载着游子的思念和对家的期盼,穿梭在各个城市之间。同时,铁路凭借其大运量、准时、安全等优势,依然是春运的主力军。高铁的飞速发展,更是让人们的出行变得更加快捷,“千里江陵一日还” 不再是遥不可及的梦想。民航则以其高效的运输速度,满足了人们对于长途、快速出行的需求,2025 年民航春运旅客运输量有望突破 9000 万人次,创同期历史新高 。此外,公路客运、水路运输等也在春运中发挥着不可或缺的作用,共同构成了春运期间庞大而复杂的交通运输体系。

春运起源与发展脉络

春运的历史可以追溯到 20 世纪 50 年代,当时,随着中国城市化进程的逐步推进,一些农村劳动力开始进入城市务工,春节期间,这些进城务工人员便会集体返乡,春运的雏形由此初现 。不过在那个时期,这一现象尚未引起广泛的社会关注。

1980 年,“春运” 一词首次出现在《人民日报》上 ,这标志着春运开始作为一个特定的社会现象被大众所认知。此后,随着改革开放的深入,中国经济迅速发展,农村进城务工人员数量急剧增加,同时出国留学的人数也不断上升,春运的规模随之日益扩大,逐渐成为每年春节前后备受瞩目的热点话题,频繁出现在各类媒体的报道中。

在早期的春运中,铁路运输是绝对的主力。那时,绿皮火车是人们出行的主要交通工具。绿皮火车车身为绿色,内部设施相对简陋,速度也比较慢,平均时速不到 40 公里 。以北京到上海为例,乘坐绿皮火车需要 22 个小时 。每到春运,绿皮火车便人满为患,车厢内拥挤闷热,座位靠背上、过道里、厕所里,全都是人,甚至出现过一个厕所挤进七八个人的情况 。为了能买到一张回家的车票,人们往往需要在售票窗口前彻夜排队,即便如此,依然是一票难求。

随着时间的推移,中国的交通事业迎来了飞速发展。1997 年至 2007 年,中国铁路经历了六次大提速 ,铁路网不断完善,布局更加优化,电气化程度大幅提升,列车的运行速度和运输能力都有了显著提高。2008 年 8 月 1 日,中国第一条时速 350 公里高速铁路 —— 京津城际铁路正式开通运营 ,标志着中国进入 “高铁时代”。此后,高铁建设全面提速,“八纵八横” 高铁网逐渐成型 。如今,高铁凭借其高速、舒适、准时等优势,成为了春运出行的首选方式之一。从北京到上海,乘坐高铁只需 4 个多小时 ,大大缩短了人们的出行时间。

除了铁路运输的发展,公路、航空、水路等运输方式也在不断进步。高速公路网络日益密集,私家车的保有量逐年增加,自驾出行成为了越来越多人的选择。民航业的发展也十分迅速,航线不断增多,航班密度不断加大,为人们提供了更加便捷的长途出行方式。水路运输则在一些特定地区发挥着重要作用,为旅客提供了多样化的出行选择。

在购票方式上,春运也经历了巨大的变革。过去,人们只能在火车站售票窗口或代售点购票,排队时间长,购票难度大。2012 年春运,互联网售票全面推行 ,人们只需通过手机或电脑,就能轻松购买车票,实现了从辛苦 “跑断腿” 到手机 “点一点” 的转变。如今,12306 手机客户端还提供了 “候补购票”“购票信息预填”“重点旅客预约”“临时身份证明” 等功能 ,进一步提升了旅客的购票体验,让购票变得更加便捷、高效。

春运现象背后的成因

春运这一壮观的人口迁徙现象,其背后蕴含着深厚的文化根源和复杂的社会经济因素。

春节,作为中华民族最为重要的传统节日,承载着团圆、亲情和传承的价值观念,是春运形成的文化根基。春节的团圆观念深入人心,历经数千年的传承与发展,已成为中华民族文化基因的重要组成部分。“有钱没钱,回家过年” 这句质朴的话语,生动地体现了人们对春节团圆的执着追求。在春节期间,阖家团圆的氛围格外浓厚,无论相隔多远,人们都渴望回到家人身边,与亲人围坐在一起,共享年夜饭,共叙亲情。这种强烈的情感需求和文化认同,促使大量人口在春节前后集中返乡,形成了春运的巨大客流。

从社会经济角度来看,城乡发展不平衡和城市化进程的加快是导致春运大规模人口流动的关键因素。改革开放以来,中国的城市化进程取得了举世瞩目的成就,城市经济迅速发展,吸引了大量农村劳动力涌入城市务工。这些农民工为城市的建设和发展做出了巨大贡献,但由于城乡二元结构的存在,他们在城市中往往面临着诸多困难和挑战,如住房、子女教育、社会保障等问题,难以真正融入城市生活。春节成为了他们与家人团聚、慰藉思乡之情的重要时刻,每年春节前后,数以亿计的农民工纷纷踏上返乡之路,构成了春运的主力军。

以长三角、珠三角等经济发达地区为例,这里汇聚了大量的制造业、服务业企业,吸引了来自全国各地的务工人员。据统计,广东省的外来务工人员数量常年超过数千万,每到春运,广州、深圳等城市的火车站、汽车站挤满了返乡的农民工,他们带着一年的辛勤劳作成果和对家人的思念,急切地踏上归乡之旅。与此同时,城市化进程的加快还导致了大学生群体的增加。每年寒假,数百万大学生也加入到春运的队伍中,进一步加剧了春运的客流量。这些大学生来自不同的地区,春节期间纷纷返回各自的家乡,使得春运的人员流动更加复杂和多样化。

交通保障与挑战

面对春运期间巨大的客流量,铁路、民航、公路、水运等交通部门积极行动,投入大量运力,采取多种保障措施,力求为旅客提供安全、便捷、舒适的出行服务。

铁路部门是春运运输的主力军,为满足旅客出行需求,采取了一系列有力措施。2025 年 1 月 14 日零时起,全国铁路实施春运列车运行图,进一步加大客运能力供给 。在客流集中的热门线路和区段,铁路部门增开临时旅客列车,安排增开夜间高铁。例如,1 月 24 日,全国铁路预计发送旅客 1420 万人次,计划加开列车 2051 列 。沈阳局集团公司加开热门方向旅客列车 188 列,安排动车组重联 49 列,安排普速列车加挂车辆 75 辆,始发座位能力达到 48 万个;郑州局集团公司增开北京、上海、乌鲁木齐等方向旅客列车 197 列,其中夜间高铁 44 列;武汉局集团公司加开旅客列车 256 列,其中夜间高铁 103 列 。这些举措有效缓解了热门线路的运输压力,为旅客提供了更多的出行选择。

民航部门也积极扩充航班班次,加大运力投入。据中国民航局介绍,今年春运全国日均航班计划约 18500 班,同比增长 8.4% ,这一数据充分体现了民航在春运期间的运力提升。各航空公司针对重点客源地和热门旅游城市,增加宽体客机投放,优化航线网络。如三亚凤凰国际机场针对北京、上海、广州、深圳、成都等重点客源地航线增加宽体客机投放,宽体机机位将达到 16 个,比 2024 年增加 33% 。南航在深圳计划执行进出港航班超过 1.24 万班次,其中春运加班超过 1000 班次,包括深圳至长白山、哈尔滨、乌鲁木齐、大理等热门航线 。东航增开了广州 — 哈尔滨、深圳 — 哈尔滨的直航航线,以迎接冰雪游客流 。这些措施不仅满足了旅客的出行需求,也为旅游市场的繁荣提供了有力支持。

公路运输在春运中承担着重要的短途运输任务,为保障公路运输的顺畅,相关部门优化调度,加强对高速公路的管理和维护。各地提前做好高速公路收费站设施设备检查,加强联网收费系统维护,确保收费车道全部正常运行,并根据流量变化合理开放,科学设置 ETC 车道和混合收费车道配置,提升收费站通行效率 。同时,加强高速公路服务区运营管理,督促做好停车、加油、充电等服务管理,严防停车混乱、排队拥堵倒灌主路产生的安全隐患 。据预测,2025 年春运期间新能源车流量占总流量的日均值 19% 左右,较 2024 年同期大幅增长 ,为满足新能源汽车充电需求,高速公路已超过 5800 个服务区安装了充电桩,全国覆盖率达到 97% ,进一步解决了新能源汽车充电难问题。

水运方面,各港口和航运企业加强对重点航线的运力保障,确保旅客和物资的运输安全。在一些客流较大的地区,如长江三角洲、珠江三角洲等地,水运部门合理安排船舶班次,提高运输效率。同时,加强对船舶的安全检查和维护,确保船舶在恶劣天气条件下的航行安全。

然而,尽管交通部门采取了诸多保障措施,但春运期间客流高峰带来的运输压力依然巨大。在热门线路和时段,运力紧张的情况仍然存在,部分旅客可能无法买到心仪的车票或机票。例如,每年春节前,从北京、上海、广州等大城市前往中西部地区的火车票和机票往往供不应求,许多旅客需要提前数天甚至数周预订,才能确保顺利出行。此外,交通拥堵也是春运期间面临的一大难题。在高速公路上,尤其是在春节前后的出行高峰期,车流量剧增,部分路段常常出现拥堵现象,导致旅客的出行时间大幅延长。一些城市的交通枢纽周边,如火车站、汽车站附近,由于人流、车流集中,交通拥堵情况更为严重,给旅客的换乘和出行带来了极大的不便。

极端天气对春运交通的影响也不容忽视。2025 年 1 月 23 日至 27 日,一场寒潮来袭,我国出现大范围雨雪和大风降温天气 ,此次寒潮过程恰逢春运高峰期,对春运交通造成了较大影响。1 月 24 日主要影响西北地区东部,受大到暴雪影响,甘肃、山西、陕西、河南境内的连霍、京昆、福银、二广等高速公路出现道路积雪结冰的风险高;1 月 25 日是寒潮过程影响范围最广的时段,降雪或雨夹雪影响特别明显的区域主要在西北地区东部、华北、黄淮西部、西南地区,这些地区的交通通行受到很大影响;1 月 26 日到 27 日,雨雪天气主要对东北和西南地区的交通通行影响大,内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江境内的大广、丹锡、绥满等高速公路出现积雪、道路结冰风险高,四川、贵州、云南境内的京昆、杭瑞等高速路段也会受到雨夹雪影响,出现路面积雪结冰的风险高,容易导致通行阻断或拥堵 。在这种极端天气条件下,铁路、公路、民航等运输方式都受到了不同程度的影响,部分列车晚点、航班取消、高速公路封闭,给旅客的出行带来了极大的困扰。

春运的多维影响

春运作为中国每年一次的大规模人口迁徙,对经济、社会和文化等方面都产生了深远的影响。

从经济角度来看,春运对交通运输、旅游、餐饮等行业具有显著的促进作用。在交通运输方面,春运期间,铁路、民航、公路、水运等运输方式的客流量大幅增加,带动了交通运输业的收入增长。以铁路为例,2025 年铁路客运量有望突破 5.1 亿人次 ,这将直接为铁路部门带来可观的票务收入。同时,为了满足春运期间的运输需求,交通部门需要加大对基础设施的投入,如新建铁路、公路,增加航班班次等,这也促进了相关产业的发展,带动了就业。

旅游行业在春运期间也迎来了发展机遇。春节假期是人们旅游的高峰期,许多人选择在这个时候外出旅游,放松身心。随着人们生活水平的提高和旅游观念的转变,旅游市场的需求不断增长。2025 年春节期间,三亚、哈尔滨、昆明等热门旅游城市吸引了大量游客,酒店、景区、旅行社等旅游相关企业的业务量大幅增加,旅游收入显著增长。以三亚为例,春节期间酒店的入住率高达 90% 以上,旅游景区的门票收入也同比增长了 30% 以上 ,为当地经济发展注入了强大动力。

餐饮行业在春运期间同样生意火爆。无论是在交通枢纽,还是在旅游景区,餐饮消费都十分旺盛。在火车站、汽车站等地方,快餐店、小吃摊前总是排起长队,旅客们在候车、换乘的间隙,会选择购买食品和饮料。在旅游景区,游客们品尝当地特色美食,也为餐饮行业带来了丰厚的利润。据统计,2025 年春节期间,全国餐饮行业的销售额同比增长了 15% 以上 ,成为拉动消费的重要力量。

然而,大规模的人员流动也带来了资源分配压力。在春运期间,热门线路的车票、机票供不应求,导致部分旅客无法顺利出行。一些地区的住宿资源也十分紧张,尤其是在旅游热门城市,酒店价格大幅上涨,一房难求的情况时有发生。此外,交通拥堵也会导致物流运输受阻,影响物资的供应和分配,给经济运行带来一定的困难。

从社会角度来看,春运期间的人口流动给社会管理和公共服务带来了诸多挑战。在交通枢纽,如火车站、汽车站、机场等地,人流量剧增,治安管理难度加大。为了确保旅客的人身和财产安全,公安部门需要加大警力投入,加强巡逻防控,维护秩序。同时,大量人员的聚集也增加了公共卫生安全的风险,如传染病的传播。在春运期间,相关部门需要加强卫生防疫工作,做好公共场所的消毒、通风等措施,防止疫情的扩散。

公共服务设施在春运期间也面临着巨大的压力。以火车站为例,候车大厅的座位数量有限,在高峰期往往无法满足旅客的需求,许多旅客只能席地而坐。公共厕所的使用频率大幅增加,清洁和维护的难度加大。此外,交通枢纽周边的交通拥堵也给公共交通的运营带来了困难,影响了市民的日常出行。

不过,春运也对亲情文化和社会凝聚力产生了积极影响。春节是家人团聚的时刻,春运让分散在各地的亲人得以重逢,增进了家庭成员之间的感情。在这个过程中,亲情文化得到了传承和弘扬,家庭的凝聚力得到了增强。同时,春运期间人们的大规模流动,也促进了不同地区之间的人员交流和文化融合,增强了社会的凝聚力和认同感。

从文化角度来看,春运承载着中国传统文化中的团圆、亲情等价值观。春节是中华民族最重要的传统节日,回家过年是每一个中国人心中的期盼。在春运期间,无论路途多么遥远,无论旅途多么艰辛,人们都想尽办法回到家人身边,这种对团圆和亲情的执着追求,体现了中华民族深厚的文化底蕴。正如古人所说:“每逢佳节倍思亲”,春节的团圆氛围和亲情的温暖,让人们在忙碌的生活中找到了心灵的慰藉,也让传统文化在现代社会中得以延续和传承。

春运还促进了不同地区文化的交流与融合。在春运过程中,来自不同地区的人们汇聚在一起,他们带来了各自的地域文化和风俗习惯。在旅途中,人们相互交流、相互了解,分享着彼此的故事和文化,促进了文化的传播和交流。例如,在火车上,来自北方的旅客会向南方的旅客介绍北方的冰雪文化和春节习俗,而南方的旅客则会向北方的旅客讲述南方的水乡风情和特色美食,这种文化的交流与融合,丰富了人们的文化生活,增进了不同地区之间的了解和友谊。

未来展望

展望未来,春运将在多个方面迎来显著的发展与变革。随着国家对交通基础设施建设的持续投入,交通网络将更加密集和完善。“八纵八横” 高铁网会进一步加密,更多的城市和地区将被纳入高铁覆盖范围,让更多人能够享受到高铁带来的便捷出行服务。高速公路的建设也会不断推进,不仅会增加里程数,还会提升道路的质量和通行能力,减少交通拥堵的发生。

在技术创新方面,智能化技术将在春运中发挥更加重要的作用。智能购票系统将更加精准地预测客流,为旅客提供更合理的购票建议,进一步提高购票的成功率和便捷性。人脸识别、智能安检等技术的广泛应用,将大大提高安检效率,减少旅客的等待时间,同时也能更好地保障出行安全。自动驾驶技术在交通运输中的应用也将逐渐成熟,未来或许会出现自动驾驶的客车、货车等,为春运运输提供更高效、更安全的保障。

服务质量的提升也将是未来春运发展的重要方向。交通部门和运输企业将更加注重旅客的出行体验,从候车环境、餐饮服务、信息服务等多个方面进行优化。候车大厅将提供更加舒适的休息设施,餐饮供应将更加丰富多样,满足不同旅客的口味需求。信息服务也将更加及时、准确,旅客可以通过手机、电子显示屏等多种渠道,实时获取列车、航班的运行信息、晚点情况等,方便合理安排行程。

未来,随着共享出行、定制客运等新型出行方式的不断发展,它们将在春运中占据越来越重要的地位。共享出行平台可以整合社会闲置运力,为旅客提供更多的出行选择,缓解春运期间的运输压力。定制客运则可以根据旅客的需求,提供个性化的出行服务,如上门接送、灵活的发车时间等,满足旅客多样化的出行需求。

未来春运的发展将以交通基础设施的完善为基础,以技术创新为动力,以服务质量提升为核心,不断适应社会经济发展和人们出行需求的变化,让春运这一全球最大规模的年度人员迁徙变得更加顺畅、便捷、舒适,成为展示中国发展成就和社会文明进步的重要窗口。