在五代十国这个群雄割据的时代,封王制度成为了各方势力博弈的重要工具。从亲王、郡王到国王,封爵的等级不仅反映了权力格局的变化,更揭示了中央与地方势力之间的微妙关系。

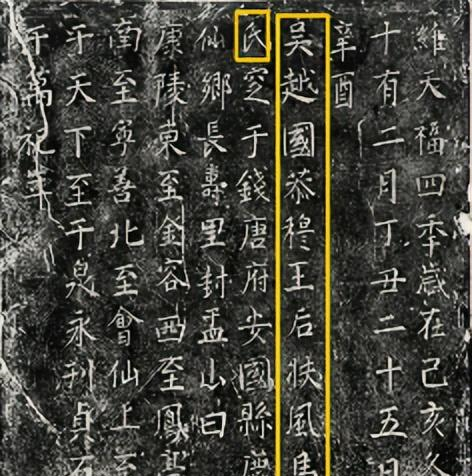

五代十国时期,封王制度在唐代基础上有了新的发展。中原皇帝通过册封割据者为国王,试图维系对地方的控制。钱镠被封为吴越国王,马殷获封楚国王,王昶、王曦等人则被晋高祖封为闽国王。这些封爵不仅是一种荣誉,更是一种政治手段,体现了中央政权对地方割据势力的妥协与拉拢。

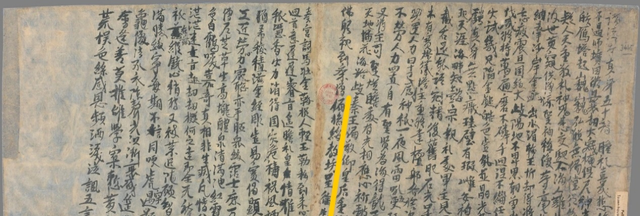

封王妻室的封号体系同样反映了当时的政治生态。同姓王和异姓王之妻大多被封为国夫人或郡夫人,这一制度沿袭了唐代的传统。然而,五代十国时期出现了新的变化,如义子封王者之妻也获得了夫人封号。这种变化反映了当时认义父义子风气的盛行,以及政治联盟的复杂性。

吴越国在五代十国中具有特殊地位。钱镠被封为吴越国王后,其仪卫制度"多如天子之制",显示出相当的独立性。吴越国历代君主都保持了国王封号,其母妻也获得了王太后、太后等尊称。这种特殊的地位反映了吴越国在中原政权与地方割据之间的微妙平衡。

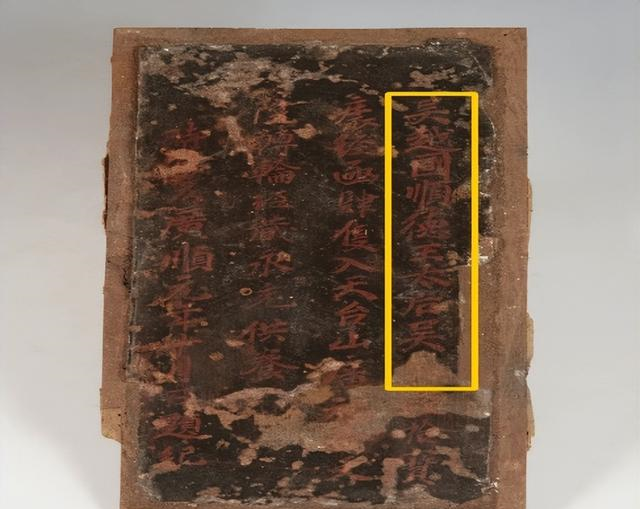

五代十国时期,出现了一种特殊的封号形式,即在邑号和官品之间加入美名。这种封号形式首次出现在后梁时期,张宗奭妻储氏被封为魏国庄惠夫人。美名多为两个有美好寓意的字,如"庄惠"、"顺德"等。这种封号形式在宋代得到了进一步发展,成为区分地位高低的重要标志。

南唐在封王制度上表现出独特性。烈祖李昪追尊先祖为公、王,配称国君及妃。元宗李璟时期,同姓王之妻封妃,这与中原政权的制度有所不同。后主李煜时期,由于政治压力,南唐降低了各方面称呼的规格,但仍保持了独特的封号体系。

孙太真作为吴越最后一位国王钱俶的妻子,在封号制度上具有特殊地位。她先后获得吴越国夫人、贤德夫人、贤德顺睦夫人等封号,最终被宋太祖封为吴越国王妃。这一封号打破了"异姓诸侯王妻无封妃之典"的传统,显示了宋太祖对吴越国的特殊优待。

五代十国的封王制度不仅反映了当时的政治格局,也揭示了中央与地方势力之间的复杂关系。从国王封号到妻室封号,从美名文化到特殊制度,这些细节都为我们理解这个动荡时期提供了重要线索。封王制度的变化,既是权力博弈的结果,也是政治智慧的体现。