2023年2月5日,佛学界失去了一位伟大的导师——星云大师。他在台湾圆寂,享年96岁。

星云大师的一生充满了传奇色彩,而他85岁时留下的遗言却引人深思:“我没有舍利子,但有一个遗愿。”

旧日的痕迹

旧日的痕迹1927年8月19日,江苏扬州,一个名为李国深的孩子降生于这个充满变革的时代。这个时期的中国,正处于内忧外患之中。北方的军阀割据,南方的国民政府试图统一国家,整个社会充斥着动荡与不安。扬州,这座古城也未能幸免,社会的波动直接影响到了普通百姓的生活。

李国深的家庭并不富裕,父亲是一位普通的商人,常年奔波于南京与上海之间,以贸易为生。他的母亲是家中的支柱,照顾着三个孩子及年迈的外婆。家中的外婆是一个虔诚的佛教徒,她的影响深刻地埋植在小李国深的心中。每当外婆诵经拜佛,小李总是静静地旁听,尽管还不能完全理解这些佛经背后的意义。

1937年的夏天,抗日战争全面爆发,南京成为了战场。李国深的父亲那年去了南京,却未能返回。家中陷入了前所未有的焦虑与恐慌。母亲带着李国深和他的两个兄弟踏上了寻父之路,一路向南京进发。这一行程危险重重,战火连天,日军的侵略使得道路变得异常凶险。

到达南京后,他们目睹了惨绝人寰的景象。城市几乎被完全摧毁,处处是逃难的人群和无家可归的孤儿。在这种极端恐怖的环境下,李国深的童年受到了极大的冲击。尽管如此,他们仍然没有找到父亲的消息。

一天,逃难的途中,李国深和母亲误入了栖霞寺。这座古老的寺庙位于南京郊外,僧侣们在战火中尽力保护了这片庇护所。在寺中,他们得到了暂时的安宁。李国深在这里第一次深刻体会到佛法的慈悲与宁静。寺内的僧人无论面对何种困境,总是保持着平和与慈悲,为逃难的百姓提供食物与庇护。

数月后,李国深的母亲决定留下儿子在寺庙中,希望寺庙的环境能保护他免受战火的侵害。对此,李国深虽然心存不舍,但也意识到这或许是他在这动荡时代中唯一的出路。于是,在一片战火与混乱中,他开始了僧侣的生活。

在寺庙中,李国深被赋予了一个新的法号——今觉。这个名字代表了他对佛法的新的认识与觉悟。在师父的指导下,他学习诵读经文,参与日常的打坐冥想,逐渐地,他的心灵开始平静下来,对佛教的理解也日渐加深。

今觉的生活虽然简朴,但寺庙的图书馆为他打开了另一个世界的大门。他在这里翻阅了无数关于宇宙、哲学、历史的书籍。这些阅读不仅充实了他的知识,也激发了他对宗教与人生深层次的思考。尤其是他在阅读中发现了一幅星图,图中繁星点点,无边无际的宇宙让他深感震撼。这幅星图让他有了新的启发——他想要成为像星云一样,能照亮他人道路的存在。因此,他自选了“星云”作为他的新法号。

星云的僧侣生涯是在持续学习与内省中度过的。他不仅学习佛学经典,还尝试理解和解答生死、苦难、和平这些人类永恒的问题。他的思考和学问,让他在佛学界逐渐崭露头角。他开始撰写文章,将他对佛法的理解与现代社会的联系阐述得淋漓尽致。这些文章逐渐在佛学界引起了注意,让他声名远播。

随着时间的流逝,星云的影响力逐渐扩大。他不仅在寺庙中传授佛学,还开始走出寺庙,到各地去讲经说法。每到一处,他总能用他的知识和慈悲吸引众多信徒,帮助他们解决生活中的困扰与疑惑。星云大师的旅程,就在这片混乱而又充满希望的土地上缓缓展开,他的每一步都为这个时代的佛学注入了新的活力与方向。

碧云天,黄叶地

碧云天,黄叶地星云大师的旅程,不只是地理上的跨越,更是心灵与信仰的深度探索。他在各地的讲经活动中,遇见了形形色色的人们,他们中有求学者,有困惑者,也有挣扎在生活边缘的普通人。星云大师用他的知识和智慧为他们指引方向,逐渐地,他的名声传遍了整个华东地区。

1949年,一个重大的转变在星云大师的生命中出现。随着中华人民共和国的成立,大陆的社会环境开始发生翻天覆地的变化。在这样的背景下,星云大师的宗教活动也受到了不小的影响。由于政治环境的不确定性,许多佛教徒感到不安,星云大师感受到了前所未有的挑战。

在这一年,星云大师组织了一次大规模的佛学研讨会,意在稳固信徒的信仰心,同时也探讨如何在新的社会环境中继续推广佛学。会议在南京的一座古寺举行,来自各地的佛学学者和僧侣汇聚一堂,讨论持续了数天,成果丰硕。然而,会议结束后不久,星云大师就接到了迁往台湾省的命令,这是由于他在会议中的表现引起了当局的注意,认为他有能力在台湾继续推广佛学。

携带着对大陆信徒的不舍,星云大师与70余名僧侣一同渡海至台湾。到达台湾后,他们的处境并不如预期中顺利。一开始,由于身份不明确以及政治背景的疑虑,星云大师和他的弟子们曾一度被当作间谍看待。在台湾的第一年,星云大师几乎遭遇了事业的低谷,他们被迫居无定所,生活困难重重。

然而,星云大师并未因此气馁。他利用自己的学识和之前在大陆的经验,慢慢赢得了台湾当地佛教界的认可。他在台南的一场公开演讲,成功吸引了数百名信众,这场演讲后,星云大师的影响力开始在台湾扩展。

1950年,星云大师在高雄找到了一个可以长期居住并传教的地方。在这里,他创立了“佛光山”——一所集教育、修行和社会服务为一体的佛教中心。星云大师亲自设计了佛光山的建筑布局和教育课程。建设过程中,他和弟子们一起动手,从砍伐木材到搬运砖石,无所不用其极。

随着佛光山的逐步建成,星云大师的教育理念也开始得到实践。他开设了多种佛学课程,吸引了来自全岛乃至海外的学生。他强调在现代社会中佛教的实用性,推动佛教与日常生活的结合,逐渐形成了一套“人间佛教”的教育体系。

到了1960年代,星云大师的影响已经不限于台湾。他的著作被翻译成多种语言,在亚洲其他地区乃至欧美国家广为流传。

佛光普照随着佛光山的基础设施渐渐完善,星云大师的努力也开始收获成果。这里不仅成为了宗教修行的圣地,也是社区服务和文化交流的中心。星云大师引导其弟子们不只是专注于修行,还要关心社会,服务众生。

1970年,星云大师着手扩展佛光山的影响力。他成立了第一家佛光出版社,出版各类佛教书籍和杂志,以普及佛学知识和推广人间佛教的理念。他本人也撰写了多部作品,其中《生活佛教》一书,讲述了如何将佛教教义应用于日常生活中,深受读者欢迎,多次重印。

为了进一步推广佛学和文化,星云大师在1973年创办了佛光人文社会学院。学院开设了佛学、哲学、社会学等多个学科,吸引了来自世界各地的学者和学生。星云大师亲自参与课程设计和教学,他的课堂总是座无虚席,学生们被他深厚的佛学知识和丰富的人生经验所吸引。

在这个时期,佛光山不仅是学习的场所,也成为了一个国际交流的平台。星云大师经常邀请其他国家的佛教领袖和学者来访,举办国际研讨会,探讨佛教在现代社会中的角色和发展。这些活动使佛光山逐渐成为了亚洲乃至全球佛教文化的一个重要中心。

1980年,随着台湾社会的开放和进步,星云大师看到了更多服务社会的机会。他发起了“慈善福利基金会”,旨在帮助贫困和处于不利地位的人群。基金会不仅提供经济援助,还举办各种培训和教育项目,帮助人们提高生活技能,增强自我依赖的能力。

进入1990年代,随着佛光山在全球的影响力扩大,星云大师的视野也更加国际化。他开始着手在海外建立分支机构,包括在美国、加拿大、欧洲和东南亚等地。每个分支机构都秉承佛光山的宗旨,推广佛学教育和文化交流,同时进行社会服务工作。

1997年,星云大师为了更好地在国际上展示佛教文化的精髓,主办了首届世界佛光人大会。这个大会汇聚了全球数千名佛教徒和学者,讨论佛教在现代世界中的应用和挑战。大会的成功举办,进一步提升了佛光山的国际地位,也强化了星云大师作为一个世界级佛教领袖的形象。

2000年代初,星云大师虽已年逾七十,但仍不懈努力,继续推动佛光山的各项事业。他的一生,从战火中走来,到成为全球佛教文化的推广者,星云大师不仅在宗教领域留下了深刻的印记,也在社会公益、文化交流等方面作出了巨大贡献。他始终保持着对生命和平的追求,对世界和谐的期望,这一切都映照在他留给世人的教诲和遗愿中。

从1927年在动荡的中国扬州出生,到在台湾建立佛光山,星云大师始终致力于将佛教教义与现代社会结合,推广“人间佛教”的理念。他的生涯经历了多次重大的历史转折,包括战争的惨烈、政治的变迁,以及跨国的文化交流和社会服务。

在佛光山,星云大师不仅创建了一个宗教学习的中心,更将其发展成为一个国际交流和慈善的平台。他的教育和福利项目,旨在帮助贫困和弱势群体,提升他们的生活质量。星云大师的努力不仅仅局限于台湾,他的足迹遍及世界各地,力图通过佛教的普遍价值促进全球和平与和谐。

通过他的言行,星云大师展示了如何将佛教原则应用于现代社会,以及如何通过宗教信仰服务于人类共同的福祉。他的遗愿和生平行动,为世界佛教文化的传播和社会责任的承担,树立了持久的典范。

参考资料:

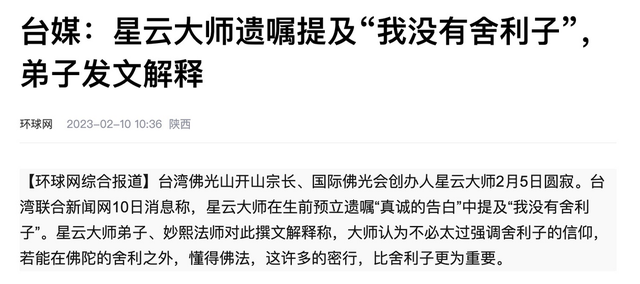

《台媒:星云大师遗嘱提及“我没有舍利子”,弟子发文解释》来源:环球网,2023-02-10

yme

必须烧。必须有。台湾佛光山的收入才能多。