今天我想和大家聊聊最近WWE皇家大战中一个极具争议的现象——拥有千万粉丝的网红Speed在摔角擂台上的登场。如果说泰森与保罗的拳击赛模糊了体育与娱乐的边界,那么Speed的WWE首秀则进一步将这种跨界推向了更戏剧化的极端。这场看似荒诞的表演,恰恰折射出当下“一切皆可内容化”的娱乐生态如何重塑传统体育竞技的形态。

事件回顾:从“C罗模仿秀”到“飞冲肩暴击”

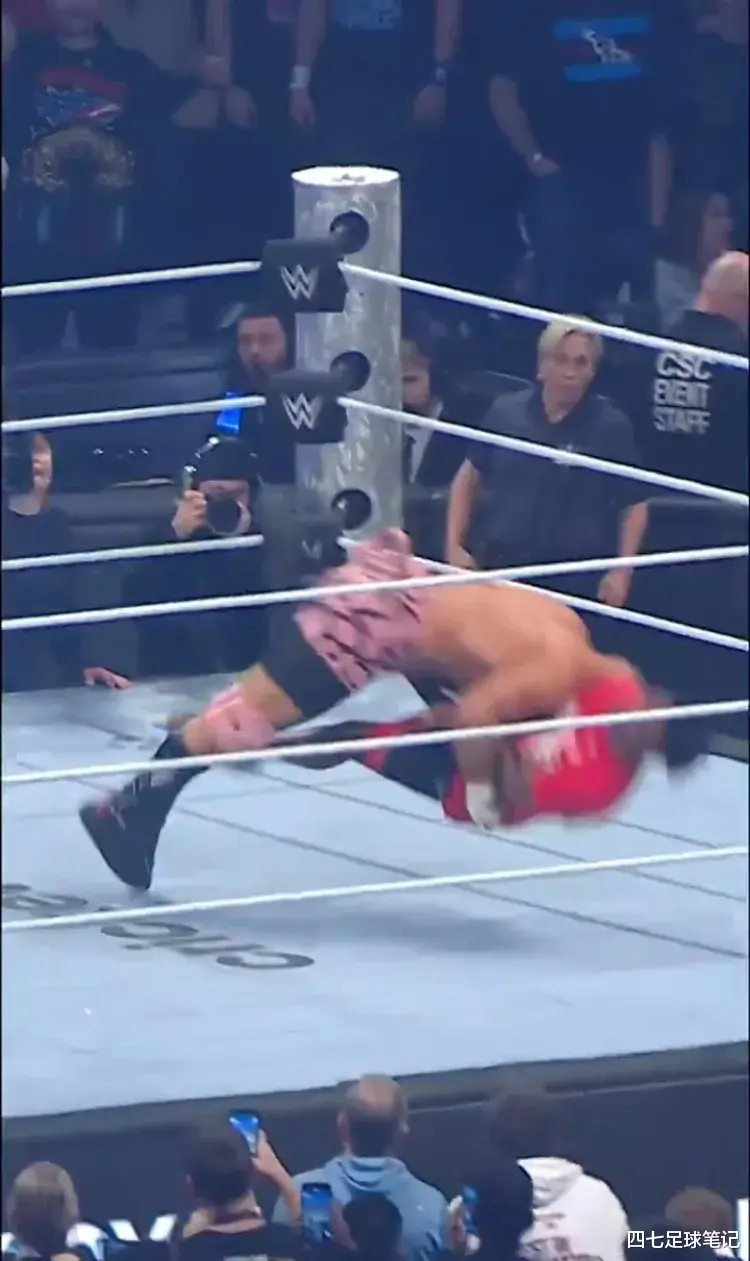

2025年2月2日的WWE皇家大战中,网红Speed以夸张的亮眼造型登场,并在擂台上模仿足球巨星C罗的经典庆祝动作“Siu”,瞬间点燃现场观众的热情。然而仅仅几秒后,他便被对手布朗-布雷克用标志性招式“飞冲肩”撞飞,随后被高举抛下擂台,最终淘汰出局。尽管Speed在社交媒体上晒出颈部与腿部的伤痕照片,但他以“无畏网红”的姿态宣称:“这只是一个开始”。

这场表演的戏剧性远超传统摔角剧情。Speed的登场被设计成一场“网红人设的擂台投射”:他模仿C罗的动作既是致敬(作为C罗铁粉,他曾公开称C罗与詹姆斯是各自领域的GOAT),也是利用足球巨星流量为个人IP造势;而随后被暴击的桥段,则精准踩中了观众对“网红被现实打脸”的隐秘期待。这种“捧高再摔碎”的叙事,本质上是一场精心策划的流量实验。

Speed是谁?——网红时代的“人设经济学”

要理解这场闹剧,需先拆解Speed的网红特质:1. 争议性人设:Speed以夸张表情、挑衅言论和“甲亢式”亢奋风格走红,曾被外网观众戏称为“最欠揍的网红”,甚至因在游戏中反复被兰迪·奥顿的RKO招式击败而成为梗图主角。

2. 跨界基因:从足球评论、游戏直播到拳击约战,Speed深谙“破圈”之道。他此前与短跑名将诺亚·莱尔斯的50米赛跑(输掉10万美元)等事件,均以“非专业对抗专业”制造话题。

3. 流量变现逻辑:Speed的WWE首秀本质是“人设变现”的延伸。WWE看中其1500万粉丝的社媒影响力,而他则借助赛事曝光巩固“勇闯硬核领域”的冒险家人设,形成双赢。

WWE的“真人秀化”:当摔角拥抱网红经济

Speed的登场绝非偶然,而是WWE应对时代变局的缩影:1. 表演本质的强化:WWE本就是“体育娱乐”(Sports Entertainment),其核心是故事性与角色塑造。Speed的加入将“网红人设”直接转化为剧情角色,如当年巨石强森从摔角手转型好莱坞明星的逆向操作。2. 年轻化战略:WWE近年通过签约TikTok红人、与游戏直播联动等方式吸引Z世代。例如与TNA联盟的合作协议中,明确提到要“通过跨界明星提升观众体验”。3. 风险与争议:传统摔角迷批评这类操作“亵渎竞技精神”,但数据证明其有效性——Speed的淘汰片段在B站24小时内播放量破3亿,远超同期其他赛事。

娱乐与体育的“量子纠缠”

Speed事件引发的核心争议在于:当网红流量成为赛事核心驱动力时,体育是否正在异化为“大型真人秀”?这一现象可从三个层面解读:1. 内容消费逻辑的胜利:观众不再单纯追求竞技结果,而是渴望“可分享的戏剧性瞬间”。Speed的C罗模仿与暴击淘汰,恰是社交媒体最易传播的“高光-反转”模因。2. 传统体育的妥协:WWE需要Speed的流量输血(尤其在中国市场),正如泰森需要保罗的网红效应重获关注。这种共生关系模糊了“体育”与“娱乐”的界限,却符合资本对增长的需求。3. 参与式文化的兴起:Speed的粉丝通过弹幕、二创视频深度介入事件解读,甚至反向影响WWE剧情设计(如观众呼吁Speed复仇兰迪·奥顿)。体育赛事从“单向输出”变为“互动剧场”。

反思:体育的本质需要被重新定义吗?

Speed的WEW首秀像一面棱镜,折射出两种对立观点:- 批判者认为这是“体育堕落的标志”,将严肃竞技降格为闹剧,正如网友嘲讽:“如果泰森的比赛是虐待老人,Speed的摔角就是虐待观众智商”。- 支持者则视其为“体育民主化”的进步:网红打破职业运动员的垄断,让更多普通人通过流量获得参与顶级赛事的机会,正如村超联赛让草根足球焕发新生。或许,真正的答案介于两者之间。当WWE将Speed的社媒热度转化为2025年皇家大战27%的收视率增长时,我们不得不承认:在这个注意力稀缺的时代,体育正在进化成一种混合了竞技、表演与社交货币的新型内容产品。而Speed们,正是这场进化中最刺眼也最醒目的标识符。