前言

前言在物质丰富的现代社会,我们对于种类繁多的美味佳肴已经习以为常。在繁华的城市里,我们关于美食的选择多种多样,既可以选择精致的西餐,又可以选择正宗的中餐。然而,如果我们将目光聚焦到古代社会,就会发现截然不同的饮食场景。

对于众多的贫苦百姓来说,每天吃的食物,粗糙、简单并且难以下咽。他们普遍采取最原始、最质朴的烹饪方法,没有复杂的调味品。假如将他们日常使用的菜肴放在现代社会,我们可能一口都吃不下去。那么,古代普通百姓是怎样在艰难的环境中生存呢?

一、简单的食物

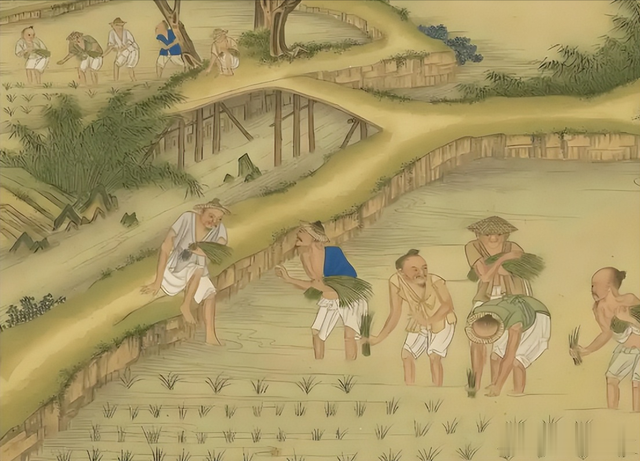

一、简单的食物在物质匮乏的古代社会,自然灾害时常发生。这样不但会造成粮食作物不同程度的减产,甚至是颗粒无收,还会严重打击农民的生产积极性。另外,古代社会还有十分沉重的赋税,这样更是对贫苦人家雪上加霜,短期内无法承受。

正是基于这样的前提,那时的贫苦家庭的饮食非常简单,基本上都是一些从山上或者是田地里挖来的野菜。谈起主食的话,无非是一些五谷杂粮,确实是说不上美味,只是为了能够继续生存。与此同时,做饭必需的调味品在古代的贫苦人家中也是一种稀有的东西。

很多贫苦人家做饭的时候,舍不得放盐或者油。因为这些东西也需要花钱来买,他们一般承担不起使用调味品的费用。所以,如果我们穿越回古代社会,走进贫苦百姓人家,一般难以发现调味品的踪影。

在古代,只有那些地位显赫的世族大家,才能够享有比普通百姓更丰富的菜肴,讲究荤素搭配,营养均衡。古代社会的生产力比较落后,没有成熟的农业生产工具、粮食作物种类也不多。这在一定程度上严重限制了人们对美食的追求,难以品尝到味道多样的美食。

在这样的状况之下,古代人大多难以维持一日三餐,当时,贫苦家庭一般一天只吃两顿饭。第一顿饭叫朝食,是在早晨劳作感到劳累,准备回家补充能量时食用;第二顿饭叫飧食,一般在下午四点吃,主要是为了进一步获取身体所需要的营养。

古代人基本上就是按照这样的时间安排饮食,所以古人的生活节奏是非常有规律的。粮食的短缺,在一定程度上也让人们形成了规律的生活习惯。就连贵族阶层,也经常面临着粮食缺乏的问题,厨师们总是想尽各种办法,利用有限的食材制作出丰富多样的饭菜。

然而,就算是厨师们烹饪的技术再高超,面对着短缺的食材,也难以展现优秀的厨艺。为了能够让食材保持更长的时间,人们经常采用腌制的方法,以此来延长食物的保质期。面对这样的境况,如果想要拥有色香味俱全的美食,几乎是难以办到的。

在古代除了食物的短缺,还存在着存储和运输的问题。古代社会,交通并不便利,也没有良好的储存食物的技术条件,所以无法支持长距离的运输。农民生产的粮食只能在当地销售,难以运到全国各地。这样的情况,也造成了古代人食物种类少的结果。

二、主食的选择

二、主食的选择在古代,尽管是粮食种类很少,但是依旧是有一些作物种类可供选择的。人们很早的时候就学会了种植五谷。据说,后稷比较擅长种植五谷,就传授了人们种植方法。正是他的努力,五谷种植技术逐渐流传下来。

这里涉及到的五谷分别为稻、黍、稷、麦、菽。五谷在古代社会占据着十分重要的地位。其中水稻是一种水生草本植物,它的生长需要充足的水源和温暖湿润的气候。水稻经过一定的加工处理可以成为大米。

黍又被称为黄米,口感比较黏腻。人们经过一定的实践,发现该作物经过发酵的过程展现出了软糯的味道。它凭借着这样的特性,经常被人们用来做炸糕和蛋糕。稷又叫做粟,它的种植时间比较长,种植历史很悠久,到宋朝依旧是人们主要种植的作物之一。

但是后来,因为粟的产量不太高,逐渐就被用来饲养家禽。接着粟这样粮食作物出现的就是小麦。小麦经过碾磨工艺可以成为面粉,进而经过发酵可以成为主食馒头。在古代,贫苦家庭中很少有白面馒头。

当时缺少高效率的碾磨工具,所生产出来的面粉特别少。在这种情况下,人们舍不得吃馒头。五谷中还有一种那就是大豆,与前几种相比,大豆很受欢迎。因为大豆的产量比较高,而且还容易被肠道消化,能够解决人们的温饱问题。

古代普通人家经常吃粗粮,这样的习惯保持了很长的时间。就算是到了国力强盛的明清时代,当时的农业生产力得到了很大的提升,生产出来的粮食也比以前更多了。但是,人口数量紧接着迅速增多,粮食还是不够吃。

明朝的时候,红薯、玉米等粮食作物逐渐出现了,它们的广泛种植逐渐缓解了人们粮食短缺的情况。平时,人们可以依靠种植这些粮食作物维持基本生活,却时常会遇到无端剥削。贫苦人家最害怕灾荒之年,一旦遭遇,立刻就陷入到了艰难的处境。

三、饥荒之年

三、饥荒之年每当遇到了饥荒之年,人们顿时就失去了食物的来源,一时间就连基本的温饱都不能得到充足的保障。古代人每逢遭遇到如此艰难的年景,纷纷处于食物缺乏的悲惨境地。饥饿几乎就是那时人们的生活常态,如影随形。一旦满足不了基本的温饱需求,便会引起动荡。

在饥饿的驱使之下,人们纷纷争抢野菜和树皮,短期内田野里的野菜被抢光了。灾荒之年对人们来说是一场严峻挑战,那些草根树皮无法为人们提供最基本的营养,很多人生命垂危。人们为了能够吃上一顿饱饭,想尽了各种办法,甚至不惜冒着很大的风险,去很远的地方寻找食物。

饥饿的滋味确实是很难熬,为了生存,人们苦练各种本领。比如在街头表演杂技,以此换取一些食物或者是银子。有的人甚至会铤而走险,走上了起义的道路。但起义的风险是非常高的,很多人无法承受这样的压力,便渐渐失败了。

后来,有一种途径可以是人们在灾荒之年暂时避免窘迫,那就是参加科举考试。对于普通家庭孩子而言,科举开始是一条很好的出路,既可以提升身份地位,又可以帮助家庭改变艰难的处境。然而,真的遇上了灾荒之年,没有粮食吃,身体得到了充足的营养,读书人无法专注学习。

饥饿会使读书人失去充沛的精神与学习的积极性。更严重的是甚至会让读书人晕厥倒地。

即使面对如此艰辛的环境,许多读书人仍然不懈努力。他们利用打零工赚取银子,比如去往地主家做长工。如此他们既能跟着地主吃上饭,又能够额外获得一份收入贴补家用。

结语

结语古代贫苦人家的饮食文化是带有艰难色彩的,一幅幅辛劳的画面在脑海中挥之不去。我们难以想象,古代贫苦人面对那些难以下咽的食物时,内心里该是怎样的心情?他们有一颗坚韧之心,敢于同困难作斗争,争取所有生存的希望。

所以,面对如今的衣食无忧的生活,我们要懂得感恩。感恩社会的进步,让食物不再成为生存的奢望;感恩勤劳的农民,是他们的付出才让我们品尝到了美味的佳肴。我们应该珍惜粮食,时刻不忘农民的艰辛。