【声明:本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写】

文 | 笔海言史

编辑 | 笔海言史

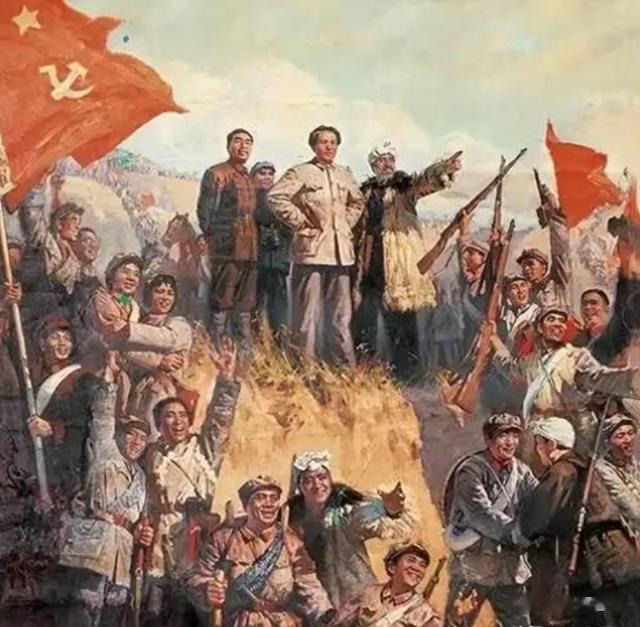

在中国革命的历史上,陕甘宁边区是公认的“红色摇篮”,这里不仅是中国工农红军长征的落脚点,更是抗日战争和解放战争的重要战略支撑,然而,鲜有人知道,这片土地上的革命火种,最初是由两位年轻的革命先驱点燃的——刘志丹和谢子长,他们被誉为“西北双星”,共同缔造了陕甘革命根据地。

令人动容的是,毛主席曾三次为谢子长题词,称他为“民族英雄”。这个名字背后到底隐藏着怎样的故事?

谢子长,1897年出生在陕西安定县(今子长县)的一个普通农民家庭,尽管家境还算殷实,但少年时期的他目睹了清政府腐败无能和外敌入侵,深深感受到百姓的苦难,最初,他想通过教育来改变社会,他在西安省立第一中学读书期间,曾积极参与五四运动,投身“教育救国”的洪流。

1919年,他返回家乡,怀揣理想创办了一所小学,希望通过知识启蒙唤醒沉睡的民众,然而,随着时间的推移,他发现,“仅靠笔杆子是救不了处在水深火热中的劳苦大众的”,1922年,他果断放下书本,考入太原学兵团,走上了以枪杆子求变革的道路。

在太原学兵团期间,谢子长接受了系统的军事训练,并开始接触共产主义思想,1925年,他在北京加入中国共产党,从此踏上革命的征程,他回到家乡,秘密发展革命力量,创办民团,以此为掩护开展地下活动,他所创建的这支民团,后来成为陕北红军的雏形。

在那个风雨飘摇的年代,他始终坚持“为穷人谋幸福”的信念,不断深入群众中调查、宣传,甚至在家乡掀起了轰轰烈烈的农民运动,这也是他被百姓称为“谢青天”的重要原因。

1927年,蒋介石发动“四一二”,彼时的谢子长意识到单靠地方力量不足以抵抗强大的反动派。,他与同志们在清涧县召开紧急会议,决定发动清涧起义,起义初期,由谢子长领导的队伍接连打了几个胜仗,但由于指挥层意见不统一,行动计划混乱,最终陷入被动,敌人迅速集结重兵反扑,起义军损失惨重,仅剩下谢子长率领的一营成功突围。

尽管起义以失败告终,但它打响了西北地区武装反抗国民党的第一枪,为后续的革命斗争积累了宝贵经验。

清涧起义失败后,谢子长并未放弃斗争,1928年,他再次参与渭华起义,这一次,他针对以往的失败教训,提出了更为周密的作战方案,然而,国民党反动势力的“围剿”异常凶猛,加之起义军在力量对比上处于劣势,最终依然未能扭转败局。

两次起义的挫败使谢子长受到“指责”,被派往上海,在这段时间里,他从未动摇对革命的信念,反而更加坚定了“以农村包围城市”的革命道路。

1933年,谢子长被调回陕北,重新领导陕甘游击队,这时的陕北地区已处于国民党的重兵围剿之下,红军游击队四散,各地革命力量急需整合,谢子长在重重困难中,与刘志丹等人共同重建游击队,开展土地革命。

他深入农民中间,组织农会、赤卫队,开展分田运动,以极大的热情凝聚起革命力量,他还通过与绿林武装合作、策反敌军等方式壮大队伍,最终在1931年组建了陕甘游击队,这支队伍后来成为红26军的前身。

在艰苦的斗争环境中,谢子长不仅是一个杰出的军事指挥员,更是一个以身作则的革命家,在1934年的一次战斗中,他因胸部中弹受重伤,但即使伤势严重,他仍坚持带领部队与敌人作战。

他经常告诉部下,红军是为百姓而战,绝不能做损害群众利益的事,对于违反军纪的士兵,他绝不姑息。正是这种铁腕与温情并存的领导方式,使得他深得军心和民心。

1935年2月21日,谢子长因伤重不治,在安定县灯盏湾与世长辞,他的去世是陕北革命的一大损失,但他生前所创建的陕甘革命根据地却成为中央红军长征的落脚点和新的出发点。在他牺牲的同一年,中央红军抵达陕北,毛主席第一次听闻他的事迹,感慨不已,此后,毛主席三次为谢子长题词,其中最著名的是“民族英雄,虽死犹生”,高度评价了他的革命贡献。

谢子长不仅是一个名字,更是一种精神象征,他短暂的一生虽然只有38年,却为中国革命贡献了全部力量,他深知革命的道路充满艰险,却始终无怨无悔地前行,真正的英雄不需要惊天动地的壮举,他们的伟大,恰恰来自于每一个平凡但意义深远的行动。

陕北人民为了纪念谢子长,将安定县改名为子长县,如今,子长县的每一片土地都镌刻着他的印记,他的革命精神也在一代代中国人中传承,谢子长的故事,既是中国革命史中的一部分,也是我们每个人都应铭记的历史教科书。

对此,您怎么看呢?欢迎在评论区留言!