近代文学史中,风流艳遇之事占据半壁江山。

在民智初启的愚昧时代,才子常与风流并称,恰如古语所云,“人不风流枉少年”,二者仿佛天生相连。

那个时代,缺乏风流故事似乎难称文化人。如徐志摩、郁达夫等,以现今标准衡量,无疑可归为“渣男”之列。

然而事有例外,在众多风流才子间,巴金独树一帜,成为一股清流。

巴金在民国文坛独树一帜,被誉为“非主流”,以其文学大家的身份广受赞誉,其形象始终与豪迈洒脱相连。

少有人知他心有挂念,他将亡妻骨灰置枕边,33载夜夜相伴共眠。其遗嘱于去世前留下,内容深情至极,令人动容。

该行为令人费解,其背后究竟隐藏着怎样深刻动人的爱情故事?

巴金,本名李尧棠,1904年出生于四川成都,出身于官宦世家。

优裕的家庭背景让他自幼接受优质教育,为日后的文学创作奠定了牢固基础。

1919年,五四运动兴起,马列主义传入中国,受到众多进步人士的热烈追捧。

巴金在中学时期,开始接触并阅读《新青年》等倡导进步的书籍与刊物。

先进思想启发了他的视野,拓宽了他的思维,使他对文学创作有了更深的认识。

1920年,巴金就读于成都外国语专门学校,期间他获得了更多接触并阅读西方文学著作的机会。

吸收西方先进理念后,他的创作思维得以突破,摆脱了中式传统文学的束缚,变得更为灵活新颖。

巴金凭借对文学创作的浓厚兴趣及丰富知识,逐步踏上了写作之路。

持续在进步期刊发表文章,他逐渐受到广泛关注,这为日后他与萧珊的相识奠定了基础。

1933年,巴金发表了影响深远的文章《家》。

该文章刊于各大进步报刊,广受青年追捧,巴金拥有众多狂热粉丝,萧珊亦是其中之一。

萧珊,本名陈蕴珍,因在宿舍中排行第三,常被朋友同学称为小三子,于是她自取笔名萧珊。

1936年,巴金成为当红“网红作家”,常收读者来信,或求教,或鼓励。

巴金于创作间隙,会仔细阅读并回复来信。多次后,他留意到一位署名为“一个十多岁的女孩”的读者。

该读者称已读完巴金全部作品,新作一经发布,她便会立即阅读,是巴金的忠实粉丝。

她在学校以话剧形式演绎了《家》,并呈现给了其他同学。

她出演四凤一角,使更多人认识了巴金的作品,但因此事学校将她开除。

巴金被这位狂热粉丝深深打动,每次都仔细回复她的来信。

信末附上一两篇新作,激励她坚持学习,自强不息,不断追求卓越。

巴金与小女孩多次交流后,情感深厚如旧友。尽管身处不同之地,他们依然时常彼此挂念,仿佛从未远离。

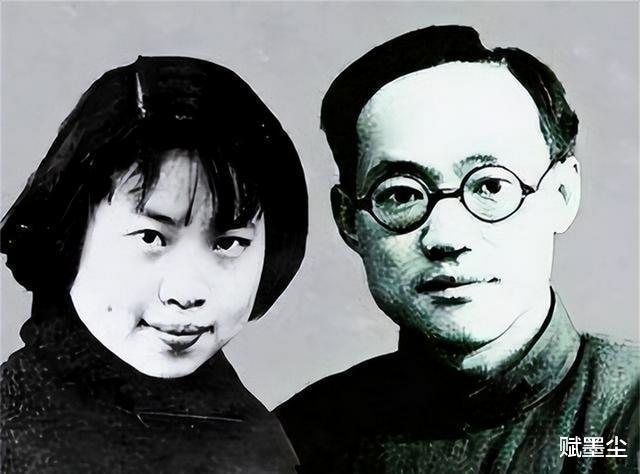

这天,巴金收到小女孩来信,信中夹着她的照片,照片上写着:“给我敬爱的先生留念。”

在信尾,他表达了深切的愿望,渴望能有机会亲见自己一直崇敬的先生。

巴金凝视照片里洋溢着青春朝气的女孩,内心涌起一阵波澜。

长期书信交流引发了他对这位狂热粉丝的好奇,因此,他决定答应与其见面。

那天遇见她,身着校服,青春活力远超照片所显,笑容灿烂无比。我渴望将那一刻镌刻心底,永久珍藏。

巴金归来后,如此描述他们的重逢:在那段回归的时光里,他们相见的情景被他深情地刻画了出来。

会面后,萧珊与巴金交往渐频,她古灵精怪且充满活力,为巴金单调的创作生活增添了一抹独特色彩。

少女情怀宛若诗篇,文学巨匠巴金自能洞察萧珊那诗意盎然的心绪。

他始终回避关键问题,不愿推进彼此关系,驻足不前,未敢让关系更进一步。

相处日久,巴金渐感对萧珊之情异于他人。

1938年,萧珊于上海爱国女子中学临近毕业之际,向巴金直言:“先生是否对我无意?为何近来频避我?”

面对萧珊的犀利言辞,惯于随意挥毫的巴金,竟一时难以应答,笔下千言瞬间凝噎。

他承认对萧珊有感情,但觉年龄差距大,这段感情难有未来。

巴金对萧珊说:“我们年龄相差大,你现在还小,不懂感情。我担心你以后会为今日的决定后悔。”

萧珊含泪道:“我毕业后需遵从父母安排,他们已为我订亲,我没时间了。”

这句话点亮了巴金的眼眸,他回想起近年与萧珊共度的时光,那些充满欢声笑语的点点滴滴涌上心头。

巴金沉默良久,萧珊决然请求:“先生,能否带我走,去追求自由,如同您书中描绘的那般。”

望着泪流满面的萧珊,回忆共度的时光,他意识到这女孩已深植他心。

那一刻,他不再是文坛呼风唤雨的大作家巴金,而是渴望爱情的普通人李尧棠,随即,他坚定地点了点头。

毕业后,萧珊追随巴金,前往广东。

广东两人携手合作,揭露日寇暴行,挥毫创作寓意深刻故事,传遍大江南北,坚定全国人民抗日决心。

1944年,为逃避日军追捕,巴金携萧珊前往广西桂林避难。

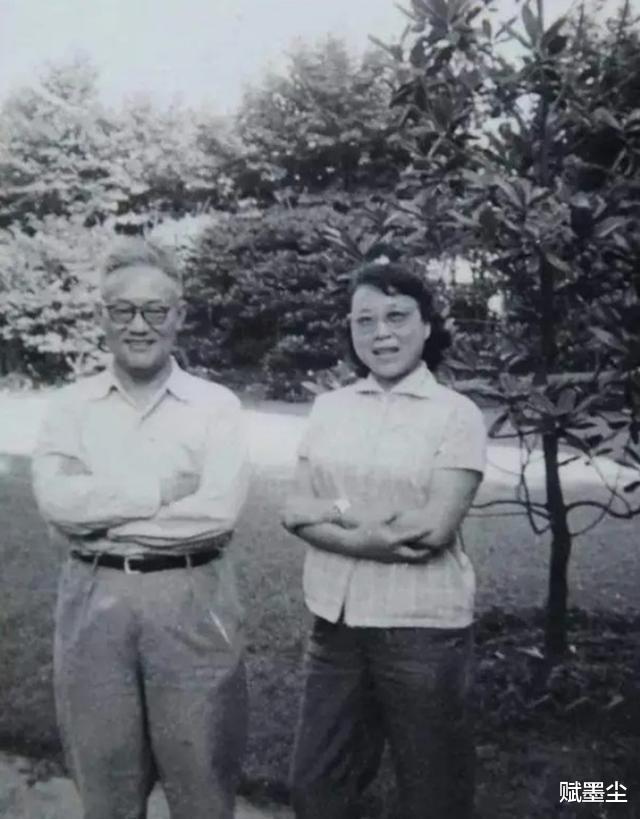

在这个景色宜人的所在,巴金与多年追随他的萧珊,历经八年终成正果,正式结为夫妻。

他们的婚礼朴素无华,无庆典的灯火辉煌,亦无盛宴的宾客盈门,仅在巴金自朋友处借得的简陋房间中举行。

尽管婚礼简陋,却难掩他们情感的璀璨。物质虽贫瘠,但他们精神世界的富足,远超常人所能及。

1945年,抗日战争取得胜利,同年他们迎来了女儿诞生,随后生活逐步趋向稳定。

萧珊承担家庭重任,为巴金营造静心创作空间。无琐事牵绊的巴金,灵感涌现,创作出多部流传后世的优秀作品。

一位朋友评论巴金与萧珊的爱情:“或许因他们情感太过美满,惹老天嫉妒,终致萧珊早逝。”

1972年,萧珊患直肠癌逝世,巴金深感悲痛。回顾二十载相伴历程,他心中满是哀伤。

巴金在回忆的缠绕下,毅然决定让萧珊的骨灰伴其左右,这一选择在当时震惊了众人。

白天他创作文学,累了便对萧珊骨灰倾诉。夜晚,他将骨灰盒置于枕边,似两人仍同寝。如此生活,他坚持了33年。

巴金将思念萧珊之情转为文学创作之力,正如诗云:“共剪西窗烛,话巴山夜雨。”

他创作了《怀念萧珊》与《再忆萧珊》,感动无数读者,展现了他们的深情厚谊,并寄托了他对逝去妻子的深切哀悼。

2005年,巴金先生生命走到终点,弥留时无过多悲伤,唯有解脱之感,因他终能见到日夜思念的妻子。

他遗愿是将他与妻子的骨灰合拌,撒入大海,确保两人永不分离。

十年光阴,生死相隔,情难忘怀。巴金与萧珊深情令读者动容,祈愿他们在另一个世界,能得永恒相伴,不再分离。

阅读巴金与萧珊青年时期的情感历程,感悟时代变迁中的爱情真谛——北京日报客户端,发布于2019年4月28日17时34分。

《初恋》手稿本于2019年5月17日由上观新闻发布,展现了巴金与萧珊之间一生坚定不移的爱情。

巴金完成激流三部曲时,萧珊仍在求学。他们爱情历程经历了哪些?据北晚在线2019年4月28日报道,详情未详述。