月光将破雷桥的钢桁结构切割成细密的阴影,1979年2月27日的奇穷河畔弥漫着金属与硝烟的腥甜。这座50米长的公路桥正在经历最残酷的力学考验——北岸的127师工兵在夜色中精确计算着炸点位置,而南岸越军338师的坦克履带声已隐约可闻。军事科学院王立群研究员在战史解密会上这样感慨:"当导火索燃尽的刹那,整个高平战区的天平都发生了倾斜。"

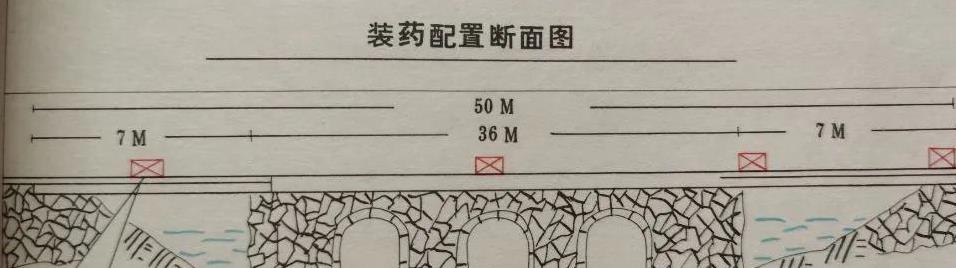

?钢铁动脉上的生死七公里蜿蜒在谅山北部的四号公路,被越军参谋部标注为"不可失守的生命线"。这段连接高平与谅山的七公里路段堪称魔鬼设计:西侧峭壁如同被巨斧劈开的石灰岩屏障,东侧奇穷河的激流裹挟着春汛的威势。破雷桥这个咽喉要道,此刻就像卡在巨兽齿缝间的骨刺。原127师参谋李明德曝光的战场日记里藏着惊人细节:越军工兵在桥体周围埋设的跳雷会像毒蘑菇般弹射到腰部高度,桥头三处混凝土掩体里藏着经过莫斯科军校培训的狙击手。美国KH-9间谍卫星当年拍摄的影像显示,桥北环形工事里12.7毫米高射机枪的射界,甚至能封锁对岸河滩的芦苇丛。张万年将军案头的绝密报告里,红笔圈出的三组数据暗藏杀机:48吨的承重极限刚好能通行苏制T-54坦克,1538℃的钢材熔点对燃烧弹提出严苛要求,40兆帕的混凝土强度意味着常规爆破可能只会留下浅痕。这些数字编织成的死亡方程式,需要中国工兵用血肉之躯来破解。?炸药拓扑学的致命艺术2月28日16时的作战指令到达时,工兵连长用刺刀在弹药箱上勾画的爆破图堪称军事工程杰作。他们要对付的不止是9根22号工字钢,还有越军设在第三桥墩处的混凝土加固层——这些用苏联速干水泥浇筑的工事,硬化后能抵御122毫米榴弹直射。

4辆解放CA-30卡车载着死亡载荷在弹坑间蛇形前进,驾驶室里的陀螺仪让精密雷管在颠簸中保持稳定。工兵赵国强多年后回忆仍会颤抖:"我们给每个承重节点准备了'炸药背心',延时装置精确到能听见秒针跳动的节奏。"他们在钢梁接缝处植入的楔形装药,能在爆破时产生恐怖的剪切效应。当微光夜视仪里的绿色视野布满蛛网般的导爆索时,工兵们创造性地在路基下埋设了"地形改造炸药"。这种源自淮海战役的双层装药设计,不仅能让桥面坍塌,还能将北岸斜坡撕开五米宽的裂口。即便越军想修复桥梁,也会发现重型机械根本找不到立足点。?与死神赛跑的23分钟3时03分的第一声爆响撕裂夜幕时,时间开始以坦克履带转动的频率流逝。越军T-54坦克群距桥头仅剩15分钟路程,这些钢铁巨兽每小时能吞噬9公里路程。解放军参谋部的沙盘上,两支红色箭头正以肉眼可见的速度逼近交汇点。侦察兵每隔90秒传回的加密电报,让作战室充满机械键盘的敲击声。当桥梁主跨在3时15分坠入激流时,越军先头坦克的炮管刚好探入122榴弹炮的瞄准镜——这个经过三百次兵棋推演的时间节点,精确得如同瑞士钟表。被炮火映红的河面上,越军工兵试图架设的浮桥在气浪中扭曲变形。他们没料到对岸的迫击炮群早已测算好所有可能渡河点,每发炮弹都带着延迟引信钻入河床才爆炸。这场工程兵对决的结局,在五公里外的谅山城防司令部沙盘上,已经写满了绝望的推演结果。

?战争蝴蝶效应破雷桥的废墟引发的连锁反应,在72小时后演变成席卷整个战区的风暴。越军后勤车队被迫绕行的12小时,让前线弹药库存以每分钟228发的速度递减。苏联顾问团的秘密报告记载:3月1日深夜,谅山城北阵地有士兵举着空弹匣冲向中方战线。更具战略意义的是舟桥部队创造的渡河奇迹。当127师的重型坦克踩着工兵体温未散的浮桥过河时,比预定时间提前的9小时,足够越军指挥部发生三次参谋叛逃事件。3月4日晨光中飘扬在市政府大楼的旗帜,早在钢桥崩塌那刻就注定了归宿。2019年北约工程兵演习中,破雷桥战役被列为经典案例。英国军事工程师发现,现代卫星定位技术能缩短三分之二作业时间,但当年中国工兵在绝对劣势中创造的时空差,至今仍是工程突袭的巅峰之作。那座沉入河底的钢桥残骸,永远改变了现代战争对"次要战场"的定义。硝烟散尽四十五年后,无人机镜头里的奇穷河畔早已绿树成荫。但军事学家仍能在茂密藤蔓下辨认出爆破碎片的分布规律——这些沉睡的金属残片,至今仍在诉说着那个关于勇气与精确的传奇。当我们凝视卫星地图上那道浅浅的河湾时,耳边似乎又响起了钢梁坠入激流的轰鸣,那声音穿越时空,仍在震撼着每个现代战争指挥官的神经。