(接上文“墓葬习俗、恒州平城”)

唐代大同,时有云州和云中郡之称。会昌五年(845),置大同军节度使,是“大同”作为行(军)政区划名称之始,一直沿用至今。

十世纪初,契丹人崛起于松漠之间,趁唐末战乱,建立辽国,日渐强盛,进逼中原。五代时,辽册立后晋石敬瑭为“儿皇帝”,割取“燕云十六州”,大同属辽。辽、宋和西夏鼎足而峙,大同成为辽之西京。女真金朝代辽,西京依旧;蒙古元朝改大同路。

辽金大同,陪都重地,经契丹、女真、蒙古等族相继经营,大同成为中国第二次民族大融合重要舞台,也形成了独具特色的西京风貌。奇构凌云的应县木塔和宏丽壮美的华严寺,至今屹立,彰显着那个时代的文化繁荣与佛教盛行。经过考古发掘,沉睡千年的铜器、金银器、瓷器、绘画、雕塑不断重新面世,别具韵致的西京风华日渐清晰:春水秋山,茶酒诗射,胡风浓郁,汉制隐约。骄悍与儒雅交织,写下了中华文明史中浓墨重彩的一页。

唐代云州,一度为云中郡,为边地重镇,有大同军城常设,时有烽警。永淳元年(682)曾为东突厥默啜所破,州县俱废,天宝年间复置。安史之乱,时局动荡,兵戈不息,常浴战火。唐末五代,云州几度易手,战事惨烈。最终沙陀人李克用以大同为基地,进而盘踞晋阳,称雄藩镇,奠定后唐王朝。近世以来,大同唐代遗存多有发现,大量的墓志、石刻、铜饰相继面世。特别是种类繁多的铜镜,精巧富丽,流光溢彩。盛唐气象在这战乱频繁的边城,丝毫不减颜色。

辽金元大同城。辽重熙十三年(1044)“升云州为西京”,设西京道大同府,为五京之一,城池广袤二十里,辟四门,东曰迎春,南曰朝阳,西曰定西,东曰拱极。辽保大二年(1122),金兵攻占大同后仍为西京。元至元二十五年(1288)改西京道大同府为大同路。金元时期延续辽代大同城池规模未变。

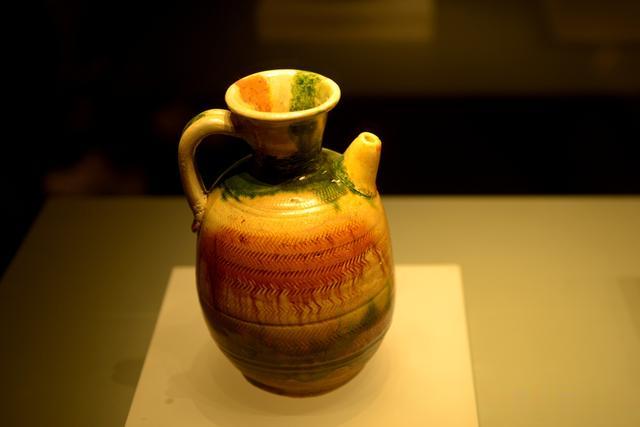

三彩执壶·唐

白釉执壶·唐

青釉执壶·唐

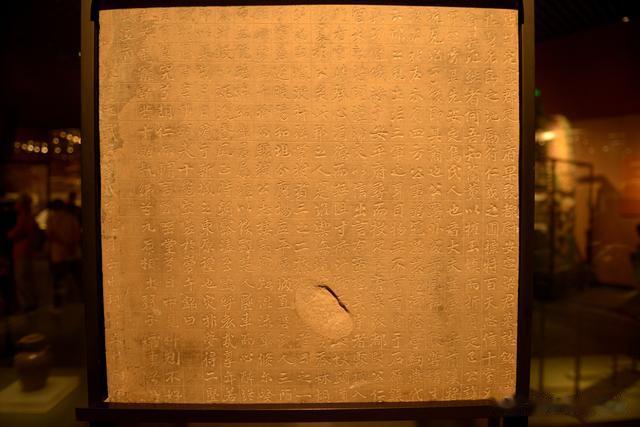

梁秀墓志铭·唐

(左)菱形对鸟纹铜镜·唐、(右)瑞兽葡萄纹铜镜·唐

瑞兽葡萄纹铜镜·唐

菱形对鸟纹铜镜·唐

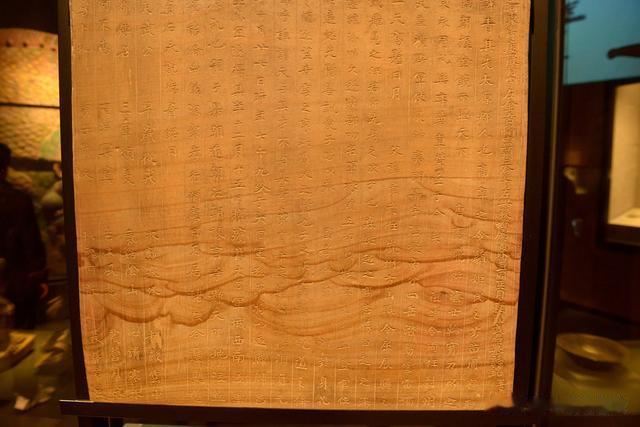

李像恩墓志铭并序·唐

石雕护法力士像·唐

武青墓志·唐贞元九年

鎏金錾花花口银碗·唐

银铛·唐

西京遗构。大同,200余年辽金陪都,既为辽金的军事重镇,亦是两朝重要的经济文化中心之一,还是佛教盛传的地区。在这里,豪放的草原风格与深邃的华夏文明接洽成型,造就了西京文化的独特蕴涵。大同辽金建筑就是这种独特文化的代表作:气慨雄壮的华严寺大殿,结构高峻的应县释迦木塔,建筑技艺至今令人惊叹。那些朴实雄宏的飞檐硕拱,装饰华丽的琉璃鸱吻,巧构精雕的天宫楼阁,都无不体现草原民族对晚唐遗风的传承和光大。

兽面纹瓦当·金。辽代兽面纹瓦当造型极为丰富,当面纹饰以虎、狮为主要题材,兽面面部生态狰狞,突出描绘嘴部和眼部,嘴大而宽,呈弦月形。外缘常饰一圈联珠纹或凸弦纹。

金代兽面纹瓦当的形象相对于辽代更加生动活泼,兽面面部高凸,浓眉小眼,嘴部由弦月式演变为弯月形和扁“U”形,兽面造型抽象,表情多样,出现喜、怒、哀、乐多种形态。

兽面纹筒瓦·金、板瓦·辽

鸱吻

元代大同路辖区图

浑源永安寺传法正宗殿模型

来自北方草原的契丹人、女真人、蒙古人,相继进入中原后,为适应新的生存环境,既保留其传统习俗,又吸收农耕文化的生活方式,创造出别致迥异的辽金元文化,成为中华文化的重要组成部分。大同作为游牧文化与农耕文化的过渡地带,拥有200多年西京陪都的历史,其风俗民情具有典型意义。大同出土的各色文物,细致详尽地描述着当时人们的生活。耕田和牧场相间,土房与毡帐并立;胡人汉化,汉人胡化;各民族和平共存,其乐融融。

炊烟袅袅。西京饮食器具蕴含的信息显示,辽代铜器居多,游牧1气息浓郁;金元瓷器增多,定居和农耕氛围浓厚。大同地区煤炭资源丰富,铸铁技术在辽代日趋成熟,元代更具规模。

双鱼纹银匜·辽

银盘·辽

曲沿牡丹纹铜盆·辽

八曲铜洗·辽

铁鏊盘·辽

十字空心底铁臼·辽

六扳铁釜·辽

双耳铁釜·辽

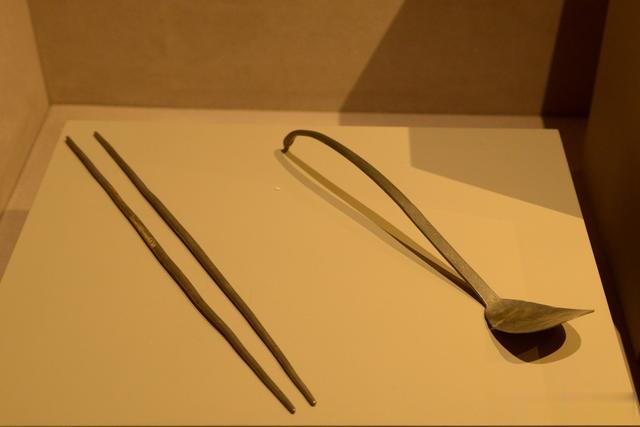

银筷·辽,鸟首银柄勺·辽

茶酒飘香。中国酒文化源远流长,原始社会时期就出现了酿酒,到辽金元,饮酒之风更盛。茶与酒一样,是古人不可或缺的饮品,自原始社会茶叶出现以后,就一直备受国人的青睐,到辽金元时亦如此。从出土的茶酒具和墓葬壁画可知,这时期茶酒之风极为盛行。

宴饮图·金

钧釉小碗·元

白釉提梁壶·辽

龙泉窑青釉莲花纹高足碗·元

白釉贴花注壶·元

(左)白釉刻花梅瓶·辽、(右)黑釉划花梅瓶·金

褐釉鸡腿瓶·金

梳妆溢彩。辽金元时期从事工艺制作的匠人社会地位提高,饰品加工的专业化程度提高,镶嵌、錾刻、鎏金、掐丝、锤揲、炸珠等工艺广泛应用,制作更加精美,装饰更加美丽。

菱花形双龙纹铜镜·辽。以龙作为古代铜镜上的装饰题材,是中国铜镜文化的一大特色。龙纹镜最早可追溯到战国时期,秦汉、魏晋、南北朝皆有,唐代发展到高峰。辽代龙纹镜造型别致独特,双龙形象生动,麟甲层叠分明1,提现了契丹文化中的龙纹艺术形象。

双鱼纹铜镜·金。双鱼纹铜镜为金代典型器物,这一时期的鱼形象写实,丰满生动,并配以水波、涟漪、花草,给人以动感,寓意富足、完美、情爱。鱼形镜的出现和流行反映了金人对鱼的崇拜和喜爱,寄托了人们向往美好生活的情怀。

吴牛喘月铜镜·金

花鸟纹蛙钮铜镜·宋

十二生肖大铜镜·元

海兽仙人纹铜镜·辽

尚家人物花鸟纹铜镜·宋

双鱼纹铜镜·金

发簪是一种管束头发的实用品、饰品,其用途有二:一为安发,二为固冠,男女通用。簪最早在新时期时代已出现,用兽骨做成。夏商时期,仍用骨簪,但开始在簪头上雕刻如兽头、鸟头的装饰。秦汉以后,簪的制作材料扩大,除骨簪外,有铜、银、金、玉等材质,尤其玉簪成为妇女的主要头饰。到宋金元,戴簪渐成风尚,姑妇老妪皆著发簪。满清入主中原,行剃发易服,汉族男子用簪固发的习俗渐趋消失,女性佩戴的发簪却更加精巧。民国以后,随着去髻剪发和社会环境的变化,在我国历史上风光了两千年之久的发簪被发夹、发卡取代。

花卉纹金头饰·元、莲花纹金帽顶·元、佛像金冠饰·元、莲花纹金帽顶·元、葵花纹金头饰·元

银耳环·元

金耳环·元

花卉纹银钗·元

双龙花卉纹金钗·元

花卉纹银钗·元

陶方桌·元

雕花围栏仿木陶架·元、镂空雕花陶供桌·元

陶屏风架·元

陶椅·元

(左)带座灰陶长颈瓶·元、(中)带座彩绘陶茶壶·元、(右)镂空雕花陶供桌·元。

黄绿釉陶烛台·金

钧窑天青釉香炉·元

竹节铜灯台·辽

家居逸乐。辽受汉文化影响,家具趋高。桌、椅较宋式家具粗壮、厚实,具有浓厚的民族艺术风格。金代大同阎德源墓出土的家具模型,形制和特点已与当时南宋家具基本一致。低矮的炕桌是金代家具中的特有品种,元代家具得到了发展,开始注重装饰,并体现一定的民族生活习性,霸王腿和抽屉是元代家具新出现的形式。

(左)木茶几·金、(中)木影屏·金、(右)木炕桌·金

(左)木椅·金、(中)木盆座·金、(右)木方桌·金

(左)木地桌·金、(中)木榻·金、(右)木巾架·金

(左)青瓷小碗·金、(中)龙形柄铜壶·辽、(右)油滴釉茶盏·辽

① 白釉褐彩站立小瓷羊·辽、② 褐釉站立小瓷狗·辽、③褐釉卧式小瓷狗·辽

白釉褐彩站立小瓷羊·辽

(左)镂雕秋山石件·辽、(中)环首铜刀·辽、(右)铁箭·辽

茶酒飘香。宋代尚斗茶,茶文化在各族中传播流行。建窑和怀仁窑生产的油地釉茶盏,颇受时人青睐。注碗注壶为配套温酒器,用以“烫酒”,既具保温功能,又显儒雅风范。

(左)三系提梁铁壶·金、(中)三足铁炉·金、(右)铁茶碾·辽

渔猎遗珍。契丹人、女真人逐水草而居,渔猎为业,日用所需,粮饷刍秣,尽赖于此。居于毡帐,用车为营。辽代有“捺钵”之俗,春夏消暑,捕鹅钩鱼;秋冬避寒,射鹿猎虎。

白釉褐彩站立小瓷羊·辽

铁马蹬·辽

琉璃犼·金

兴云桥构件。兴云桥,横跨御河,最晚建于金元时期,明代重修。2003-2004年在御河桥南施工中发现古桥遗址,出土了镇河铁犼、石犼、石雕栏板、望柱、寻杖、华表等构件。面世的这些构件与文献记载吻合,当即金元兴云石拱桥。

(未完待续:佛教重镇、辽金葬俗)

2024-04-13

感谢您的关注与观看!