明代(1368—1644年)的地方行政体系是中央集权制度的重要组成部分,其机构设置与运作机制既继承了前代经验,又因应时代需求进行了创新。从省、府、州、县的多级架构到三司分权、督抚制度的演变,明代地方机构在维护统治秩序、征收赋税、管理民生等方面发挥了关键作用。

本文将系统探讨明代地方机构的组织结构、职能运作、历史变迁及其对中央集权体制的支撑作用,揭示其在国家治理中的复杂角色。

1. 省:三司分权与督抚制的形成

明代初年,地方最高行政单位为“行中书省”,洪武九年(1376年)废除行省制,改设承宣布政使司(简称布政司)、提刑按察使司(按察司)、都指挥使司(都司),合称“三司”,分掌行政、司法与军事。全国共设13个布政司(后增至15个),如浙江、江西、湖广等,另有两京(北直隶、南直隶)直隶中央。

布政司:设左、右布政使各一人(从二品),主管民政、财政与人事;下设参政(从三品)、参议(从四品),分守各道。

按察司:设按察使一人(正三品),主管司法监察;下设副使(正四品)、佥事(正五品),分巡各道。

都司:设都指挥使一人(正二品),统辖卫所军队,负责地方防务。

三司互不统属,直接对中央负责,形成“分权制衡”格局。然而,这种设计导致地方事权分散,效率低下。至明中叶,为应对流民、倭寇等问题,朝廷临时派遣总督、巡抚协调地方事务,逐渐形成“督抚制”。嘉靖后,督抚常设化,凌驾于三司之上,成为实际的地方最高长官。

2. 府、州、县:基层治理的核心

府:设知府一人(正四品),总领辖区政务;下设同知(正五品)、通判(正六品)分管粮储、水利、治安等事务。全国共设159府,如苏州府、开封府。

州:分直隶州(隶属布政司)与属州(隶属府),设知州一人(直隶州从五品,属州正六品),职能类知府而辖区较小。

县:设知县一人(正七品),为最基层行政单位,直接管理赋税、诉讼、教化等。明代全盛时期有1171县,构成国家治理的末梢。

府、州、县均设佐贰官(如府同知、县丞)与属吏(如典史、巡检),形成“正官—佐贰—属吏”三级管理结构。此外,里甲制度(110户为里,10户为甲)作为补充,协助官府征税与治安维护。

1. 赋税征收与财政管理

地方机构的核心任务之一是征收赋税。布政司统筹全省田赋、丁银与杂税,府、县具体执行。万历九年(1581年)推行“一条鞭法”后,赋役折银征收,县衙需将税银解送布政司库,再转运户部太仓库。这一过程中,地方官员常面临两大难题:

税粮拖欠:因天灾或吏治腐败,农户无力完税。宣德年间,苏州府累计欠粮达800万石,知府况钟通过清查豪强隐田,追回半数欠额。

火耗加征:为弥补熔铸银两的损耗,州县私自加征“火耗”,成为官员中饱私囊的主要手段。嘉靖时,山西知县普遍加征20%—30%,民怨沸腾。

2. 司法审判与治安维护

按察司主导地方司法,府、县负责初审案件。重大案件需逐级上报,死刑须经刑部复核、皇帝批准。成化年间,江西按察使王恕一年内平反冤狱47起,被誉为“明镜公”。

治安方面,州县设巡检司,驻守关隘要地;乡村依赖里甲组织联防。正德年间,福建漳州府因海盗猖獗,增设水寨11处,由巡检统兵巡海,有效遏制倭患。

3. 公共工程与民生保障

地方官员需主持水利、驿道、学校等公共工程。永乐年间,浙江布政使周忱疏浚太湖滏港,建闸控水,使苏松地区十年无涝。此外,州县设常平仓、社仓储备粮食,灾年赈济饥民。嘉靖三十四年(1555年),陕西大旱,西安府开仓放粮,救活灾民十余万。

1. 监察体系的垂直控制

明代通过巡按御史与分守道、分巡道强化对地方的监察。

巡按御史:都察院派遣,任期一年,可弹劾三司以下官员,权力极大。正统年间,巡按御史韩雍赴江西查案,一次罢黜知府、知县等23人。

分守道、分巡道:由布政司参政、按察司副使兼任,分区督导府县政务,形成“省—道—府—县”四级监管网络。

2. 科举与官僚的地方渗透

地方官员多由科举出身的进士、举人担任,朝廷通过任期限制(知府任期通常三年)、籍贯回避(不得在本省任职)防止地方势力坐大。然而,士绅阶层通过科举与姻亲关系,仍能间接影响地方政务。万历年间,无锡顾宪成兄弟以“东林书院”为据点,联络江南士绅,形成与中央对抗的清议力量。

3. 中央与地方的财政博弈

明代财政高度集权,地方存留税赋仅够维持基本开支。嘉靖后,为应对边防与灾荒,中央允许地方加征“临时税”,但缺乏规范,导致横征暴敛。崇祯十年(1637年),陕西巡抚孙传庭为剿农民军,私征“剿饷”50万两,加剧民变。

四、明代地方机构的历史演变与困境1. 从洪武到宣德:制度奠基与效率初显

明初,朱元璋厉行简政,裁并元代冗余机构,严惩贪腐。洪武十八年(1385年),户部侍郎郭桓贪污案发,牵连各省官吏数万人,布政使、知府被处死者达数百人。严刑峻法下,地方机构高效运转,为“永乐盛世”奠定基础。

2. 正统至万历:腐败蔓延与制度改革

明中叶后,土地兼并加剧,赋役制度崩坏,地方官员贪腐成风。成化年间,扬州知府杨继宗因清廉遭排挤,感叹“举世皆浊,守洁者难存”。为应对危机,张居正推行“考成法”,以赋税完成为核心考核指标,迫使地方官追缴欠税。万历初年,全国税粮入库率从不足五成提升至九成,但基层酷吏横行,民不堪命。

3. 天启至崇祯:体系崩溃与明亡教训

明末,辽东战事与农民起义耗尽国力,地方机构陷入瘫痪。崇祯十五年(1642年),河南全省仅剩3县未被农民军攻破,知县或逃或降。地方治理的失效,加速了明朝的覆亡。

1. 基层控制与社会流动

明代地方机构通过里甲、户籍制度将农民束缚于土地,保障了赋税与劳役来源。同时,科举制度为寒门子弟提供上升通道,如海瑞从福建南平教谕升至应天巡抚,体现了一定程度的社会流动性。

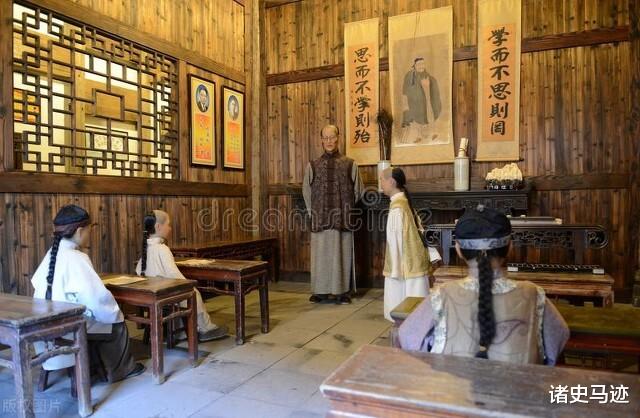

2. 文化整合与地方认同

府县广设官学、书院,推广儒家教化。王阳明任南赣巡抚时,建社学数百所,使“野老皆识礼义”,促进了边疆地区的文化整合。地方志的繁修(如《嘉兴府志》《泉州府志》)则强化了地域认同。

明代地方机构是中央集权体制的延伸,其多层级的治理体系、严格的监察制度与科举官僚的渗透,有效维护了国家统一与社会稳定。然而,财政集权与地方自主性的矛盾、官僚腐败与民生凋敝的恶性循环,最终导致治理效能衰退。

这一历史经验表明,地方行政体系的良性运作需在中央权威与地方灵活性之间寻求平衡,同时以制度约束权力、保障民生。明代地方机构的得失,对当代中国的基层治理与行政改革仍具深刻的借鉴意义。

参考文献

1. 原始文献

《明实录》(太祖至熹宗朝)

《大明会典·吏部·地方官制》

张居正:《张太岳集》

海瑞:《海瑞集》

2. 研究著作

王天有:《明代国家机构研究》,北京大学出版社,1992年。

黄仁宇:《十六世纪明代中国之财政与税收》,三联书店,2001年。

李伯重:《江南农业的发展(1620—1850)》,上海古籍出版社,2007年。

3. 学术论文

方志远:《明代督抚制度的形成及其演变》,《历史研究》1997年第4期。

万明:《明代里甲制度与基层社会控制》,《中国社会经济史研究》2003年第1期。

赵世瑜:《赋役制度与地方行政:以明代一条鞭法为中心》,《史学月刊》2010年第6期。