许晨阳,一个名字,引发了无数人的思考。他是天才,是北大数学系走出的骄傲,也是选择回美继续科研的学者。他的选择,背后究竟藏着什么?

天才的足迹:从奥数到国际舞台

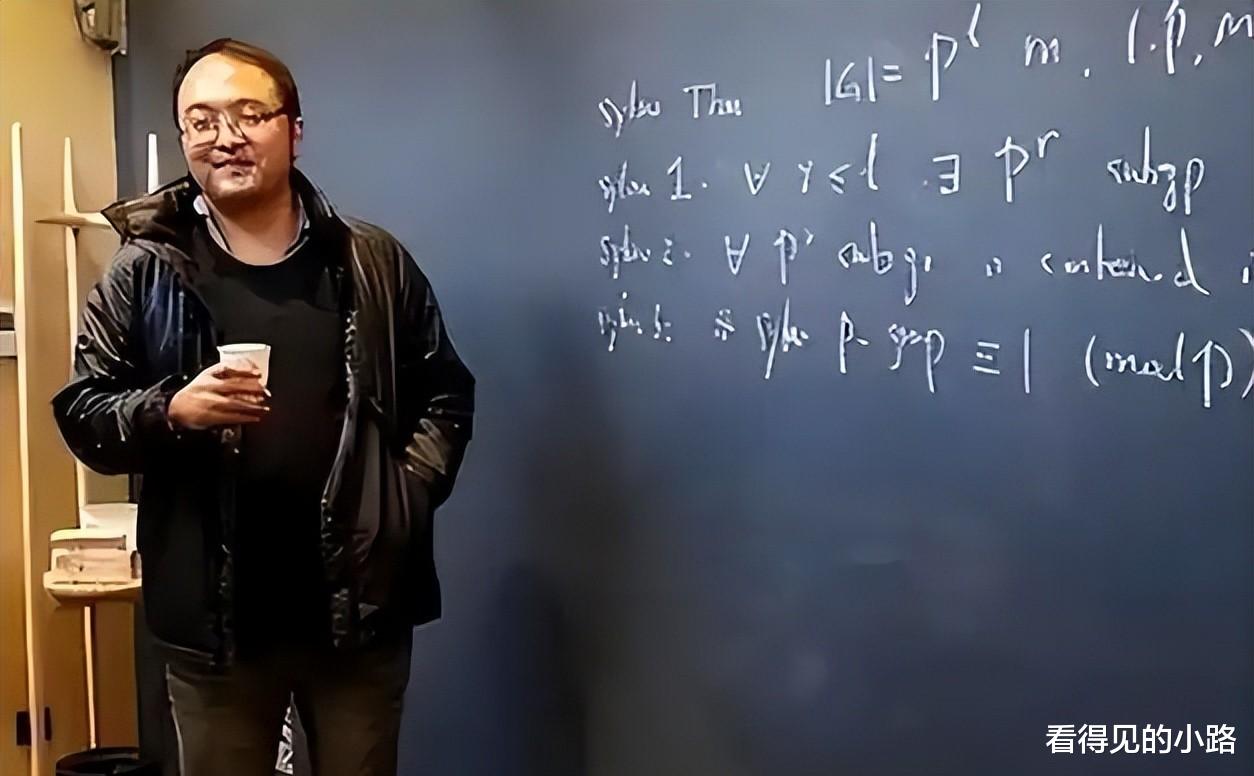

十几岁的许晨阳,就已经展现出非凡的数学天赋,在奥数竞赛中崭露头角。这不仅是天赋,更是他对数学那份纯粹的热爱,一种近乎虔诚的钻研精神。北大,普林斯顿,麻省理工……他一路走来,收获无数荣誉,未来科学大奖便是对他学术成就的肯定。他的研究方向——双有理几何,听起来高深莫测,却有着巨大的潜在应用价值,比如在机器人导航领域。 一个闪耀的学术之星,就这样冉冉升起。

回国与再返美:一次艰难的抉择

2017年,许晨阳选择回国,在北大任教。这段经历对他来说,究竟是怎样一番体验呢? 或许,只有他自己才能完全道出其中的酸甜苦辣。 2023年,他再度前往麻省理工学院。 他曾公开回应说:“国内科研太讲究资历和人情”、“学术造假严重,过于形式化”、“做学问为了发财,过于利益化”。 这三句话,掷地有声,也引爆了舆论。 这并非对祖国的否定,而更像是一个优秀人才对现状的无奈叹息。 我们或许可以从他话语中,窥见中国科研生态中的一些不易察觉的症结。

中国科研环境:机遇与挑战并存

中国的奥数教育培养了一批批优秀的数学人才,这是毋庸置疑的。 但同时,我们也要反思,这种模式是否过于强调应试,是否忽略了学生的创造性思维培养? 许晨阳提到的“讲究资历和人情”、“学术造假”、“过于利益化”,并非空穴来风。论文发表压力,科研经费分配机制等等,这些问题都或多或少地影响着科研的健康发展。 但我们也要看到,近年来,中国在科研领域的投入不断增加,取得了不少令人瞩目的成就。 科研环境在不断改善,这同样是一个不争的事实。 与国外相比,我们还有差距,但这差距正在逐步缩小。

人才培养与学术生态:需要更深层次的思考

许晨阳的经历,给我们的高等教育、人才培养敲响了警钟。 我们该如何更好地培养学生的创造性思维? 如何营造一个更加公平、公正的学术环境? 这些问题,需要我们认真思考,并付出实际行动去解决。 加强学术诚信建设,完善科研经费管理制度,这些都是刻不容缓的任务。 更重要的是,我们要创造一个让顶尖人才安心从事科研,充分发挥他们才能的环境。

未来展望:归期未定,但希望仍在

许晨阳的未来,或许会继续在美国从事科研,或许会有回到中国的可能。 这选择,都值得我们尊重。 更重要的是,他的经历,促使我们对中国科研生态进行更深刻的反思。 中国科研的未来,充满机遇和挑战。 只有不断改进科研环境,营造积极向上的学术生态,才能吸引和留住更多像许晨阳这样的优秀人才,才能让中国在科技领域取得更大的突破。 许晨阳事件,不仅仅关乎一个人,更关乎中国科研的未来。

黑白雄雌

国内高校的科研经费90%以上被双肩挑教授、与帽子教授的全国全控制了!国家科研经费成了双肩挑教授与帽子教授的自留地!更荒唐的是他们利用手上的权力制定政策直接把项目经费直接当成成果!高校已经成了学术厕所臭不可闻!学术厕所里的蛀虫就是双肩挑教授与帽子教授!

ZHONGGUOREN

真正的牛人是除了科研经费自己是不喜欢钱的,他们没时间用钱,科研事业才是他们最快乐喜爱的事,你看韦神就是[点赞]