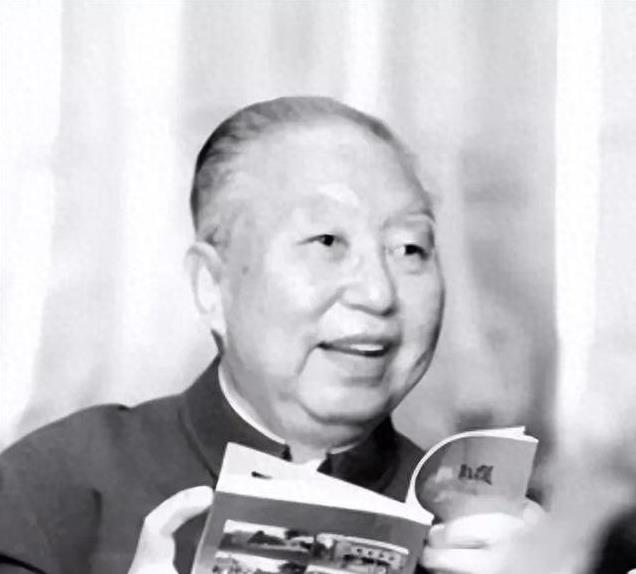

2008年,华国锋同志离世,一场关于其政治生涯评价的讨论再度引发社会各界的关注。当年媒体给出的"一正四负"评价,一度成为衡量这位特殊时期领导人功过是非的重要标准。这个看似简单的评价背后,究竟包含着怎样复杂的历史评判?

诸事难评功与过

所谓"一正",指的是华国锋在特殊历史时期展现出的非凡政治勇气。1976年,正值国家政局动荡之际,作为毛主席的接班人,他与叶剑英等中央领导人同心协力,及时采取果断措施稳定了局势。这一举措不仅维护了党和国家的根本利益,更为后来的改革开放奠定了稳定的政治基础。对此,当时的媒体给予了高度肯定。

"四负"的评价则凸显了这位领导人在新时期面临的重重挑战。其中最受争议的是他对"两个凡是"的坚持。在改革开放的浪潮面前,这种思想显得过于保守。

当众多中央领导人提出要与时俱进时,华国锋仍坚持凡是毛主席的决策都要坚决拥护,凡是毛主席的指示都要始终不渝地遵循。这种做法虽然体现了他对革命前辈的忠诚,但也显示出其政治理念与时代发展的某种脱节。

第二项"负面"评价关系到历史遗留问题的处理。在为老革命们平反冤假错案的过程中,华国锋过分谨慎的态度导致错过了最佳时机。他希望彻查每一个案件的真相,这种追求完美的做法虽然出发点是好的,但在现实操作中却耽误了不少时间,让一些老同志未能及时得到应有的平反。

另外两项"负面"评价则集中体现在他对社会发展方向的判断上。在经济建设已经成为中心工作的形势下,华国锋仍然强调"阶级斗争为纲"的重要性,这与当时中央提出的改革开放路线产生了一定的分歧。面对新形势下的挑战,他的政治理念似乎未能完全适应时代的需求。

这样的评价一经发布,在社会上引起了广泛讨论。支持者认为这反映了历史的客观性,而质疑者则指出这种评价过于简单化,没有充分考虑到特殊历史时期的复杂性。对华国锋本人而言,这种评价无疑带来了一定的困扰。在卸任后的岁月里,他选择了深居简出的生活方式,很少在公开场合发表看法。

历史的评价往往需要更长的时间维度,当年的"一正四负"评价虽然反映了某个特定时期的主流观点,但随着时间推移,人们对这段历史的认识也在不断深化。特别是在华国锋同志逝世后,社会各界对其一生的功过是非有了更为全面和理性的认识。

实干为民显风骨

要理解华国锋的从政之路,就必须回到上世纪四十年代末期的湖南。1949年,刚满28岁的华国锋接受组织调令,南下湘江。彼时的湖南正面临着严峻的自然灾害考验,一场特大洪水让这个鱼米之乡遭受重创。

初到湘阴县时,华国锋就展现出了与众不同的工作作风。面对洪灾后的重重困难,他没有像某些干部那样高高在上地发号施令,而是选择深入基层,实地了解民情。在一次下乡调研中,他看到农户家中破旧的房屋、积水的墙根,二话不说就加入到帮助群众的行列中。

在华国锋的领导下,这片曾被洪水肆虐的土地迅速恢复生机,农田得到了治理,灾区人民重新振作。华国锋凭借着非凡的能力和坚定的信念,将湖南的局面逐步扭转,创造了被当地人传颂的“洞天福地”。毛主席曾亲自访问湖南,亲眼目睹了华国锋的治理成效。从此,毛主席便开始留意这位务实低调的地方官员。

这种平易近人的工作作风在当时的干部中并不多见。有一次,他带着年轻的警卫员下乡时,发现有些干部对待群众的态度还带着旧社会的官僚作风。华国锋当场就指出这种问题,并从此制定了"干部下乡三条铁规定":不能对群众的贫困现状表现出嫌弃,要和群众同甘共苦;不能在群众面前摆官架子;要真心实意地和群众交流。这些朴实的要求,体现了他对群众工作的深刻理解。

在他的带领下,湖南的治理工作逐渐步入正轨。面对洪涝灾害频发的情况,他组织开展了大规模的水利建设。同时,针对当地严重的血吸虫病问题,他积极推广农村医疗工作,培养了大批赤脚医生,为改善农村医疗条件作出了重要贡献。

不久后,华国锋便受邀参加了党的七大政治局扩大会议,得以在近距离接触毛主席。这对于许多政坛人物来说,既是梦寐以求的机会,也是极为宝贵的历练。

1965年的韶山灌区工程,是华国锋从政生涯中的一个重要转折点。这项工程不仅关系到当地农业发展,更因为韶山是毛主席的故乡而备受瞩目。工程进行到宁乡花明楼段时遇到了技术难关,隧道出现严重的压力问题,随时可能发生塌方。

在这个关键时刻,华国锋展现出了一个领导人应有的担当。当工程人员都对继续施工心存顾虑时,他亲自带队进入危险的隧道察看情况。面对工人们的劝阻,他说出了一番让人感动的话:领导干部就应该冲在第一线,和群众同甘共苦。在他的带领下,工程技术人员集思广益,最终找到了解决问题的方法,使得整个工程顺利完工。

正是这种实干精神,加上对群众工作的深刻理解,使得华国锋的政治才能逐渐得到上级的认可。毛主席在视察湖南时,亲眼目睹了在华国锋主政下湖南发生的巨大变化,开始对这位年轻干部刮目相看。此后,华国锋被调往中央工作,并在重要会议上介绍湖南的工作经验。

乱世担当显胆识

华国锋的表现越来越出色,逐渐得到了中央领导的高度认可。当时的中国,正面临着许多政治上的动荡与危机。

在毛主席去世后,国家的局势陷入了混乱。此时,华国锋挺身而出,果断地与其他中央领导人一道稳定了政局,平息了纷争,为国家的未来奠定了基础。

2008年,华国锋去世,享年90岁。他一生简朴,不张扬,不追求荣华富贵,始终将国家和人民的利益放在首位。尽管外界对于他的最后政治生涯有过争议,甚至媒体称之为“一正四负”,但他在新中国和湖南的贡献,依然得到了深深的认可与尊重。