引言:被遗忘的“讨袁之殇”

1913年,孙中山发动的“二次革命”仅持续两个月便宣告失败,不仅让革命党人损失惨重,更导致他被迫流亡日本。这场被后世称为“讨袁之殇”的战役,为何成为孙中山一生中最惨重的失败?背后是战略误判、内部矛盾,还是另有隐情?

1913年3月,国民党领袖宋教仁在上海火车站遇刺身亡。孙中山认定袁世凯是幕后黑手,主张武力讨袁。然而,党内分歧严重:黄兴等人认为军事准备不足,主张法律解决;陈其美等激进派则支持速战速决。

趣味细节:孙中山曾秘密联络日本驻华武官,试图争取外援,但因日本政府对袁妥协而失败。他甚至自掏腰包购买军火,却因资金不足被中间商诈骗。

1913年7月,李烈钧在江西湖口率先起义,但各地响应寥寥。革命军缺乏统一指挥:江苏都督程德全临阵退缩,安徽都督柏文蔚因军饷不足按兵不动。

数据对比:

袁世凯北洋军:10万精锐,装备德式武器,军饷充足。

革命军:总兵力不足4万,多为地方杂牌军,甚至出现士兵用鸟铳对抗机枪的荒诞场面。

袁世凯利用舆论机器,将革命党人污蔑为“破坏共和的暴徒”,甚至公布孙中山早年“联日反袁”密电(后证实为伪造)。而革命党宣传手段单一,未能争取知识分子和市民支持。

历史冷知识:上海《申报》当时发表社论称:“孙黄诸君,若以武力解决,则天下糜烂!”反映出民间对战争的普遍厌弃。

二次革命的惨败迫使孙中山反思:

组织建设:1914年在日本成立“中华革命党”,要求党员按手印宣誓效忠领袖,引发黄兴等人反对而分裂。

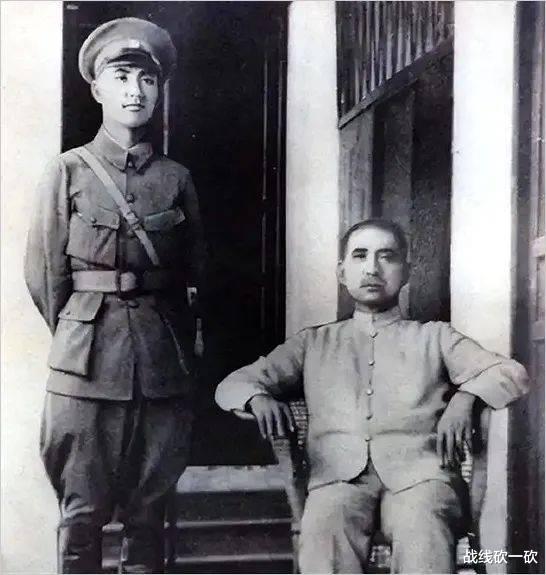

军事策略:从依赖地方军阀转向培养嫡系部队,为后来黄埔军校的建立埋下伏笔。

舆论觉醒:创办《民国日报》,加强革命理论宣传,提出“联俄联共”新思路。

1926年北伐战争中,蒋介石以“为总理雪耻”为旗号,最终推翻北洋政府。鲜为人知的是,北伐主力军中许多将领(如李宗仁、白崇禧)正是二次革命后流亡的年轻军官。孙中山的失败,某种意义上为二十年后国民党的崛起铺就了道路。

二次革命的悲剧印证了孙中山晚年名言:“革命尚未成功,同志仍须努力。”这场失败不仅暴露了早期革命党的稚嫩,更揭示了现代中国转型的深层阵痛。如今回望,它依然警示后人:理想主义需扎根现实,而统一战线的力量远胜孤军奋战。