刘声今年54岁,广东人,

江湖人称“声哥”,

搞过装修、做过设计、开过工厂。

2019年,刘声从广州回到老家湛江,

租了两亩地,一边种地一边画画,

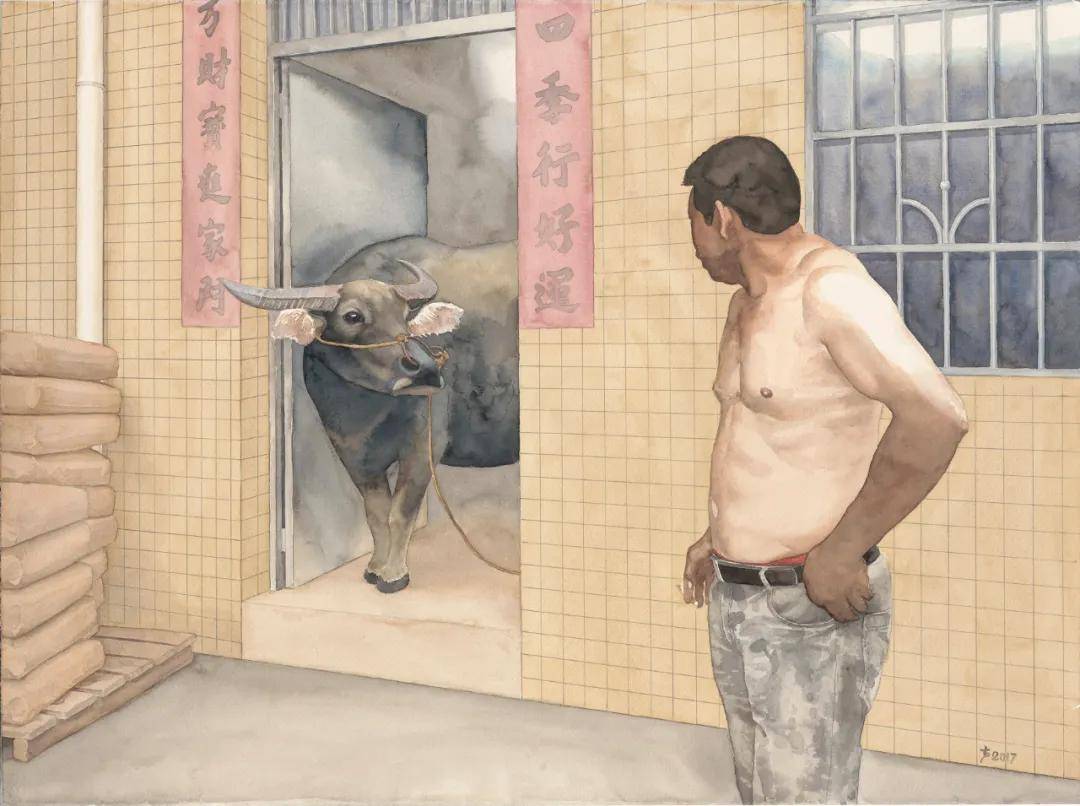

画中国最底层、也最庞大的一群人:农民。

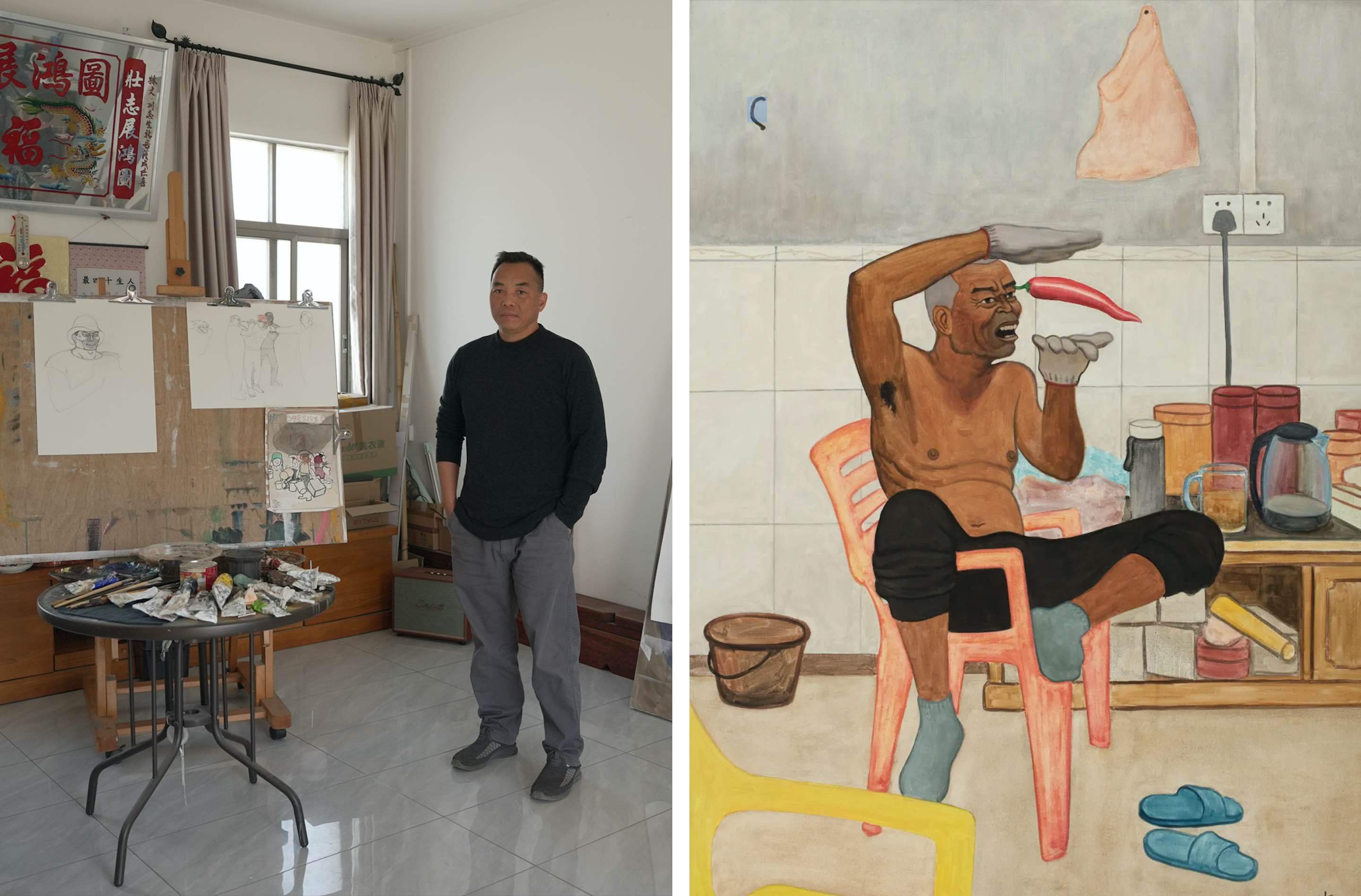

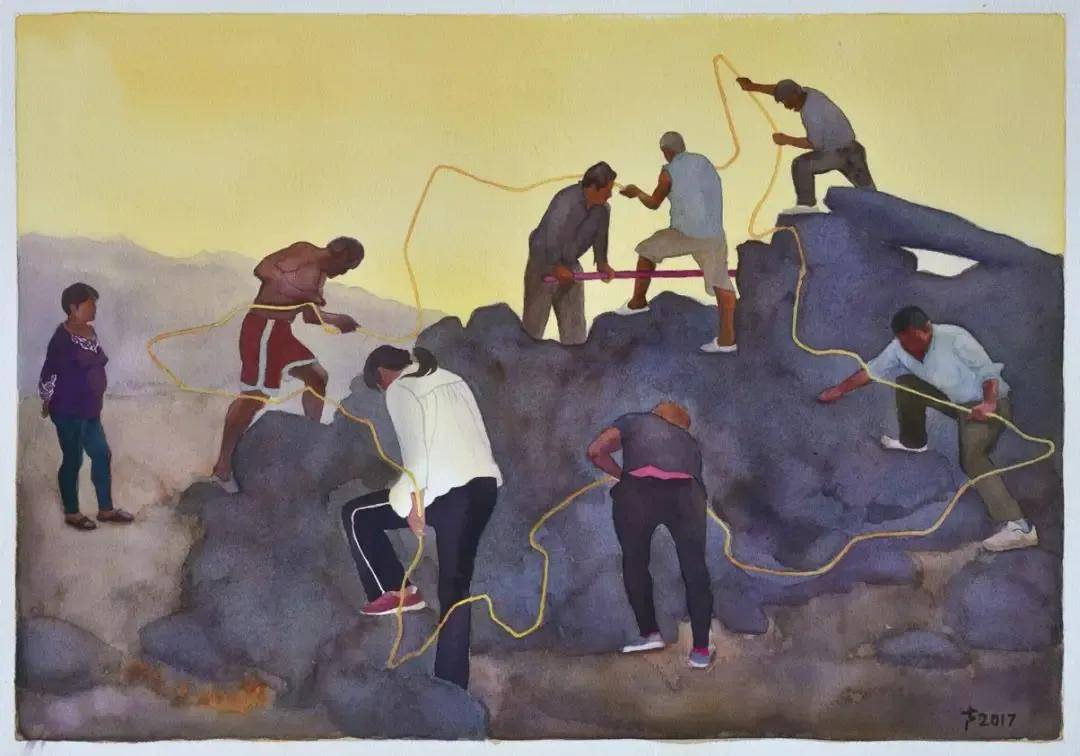

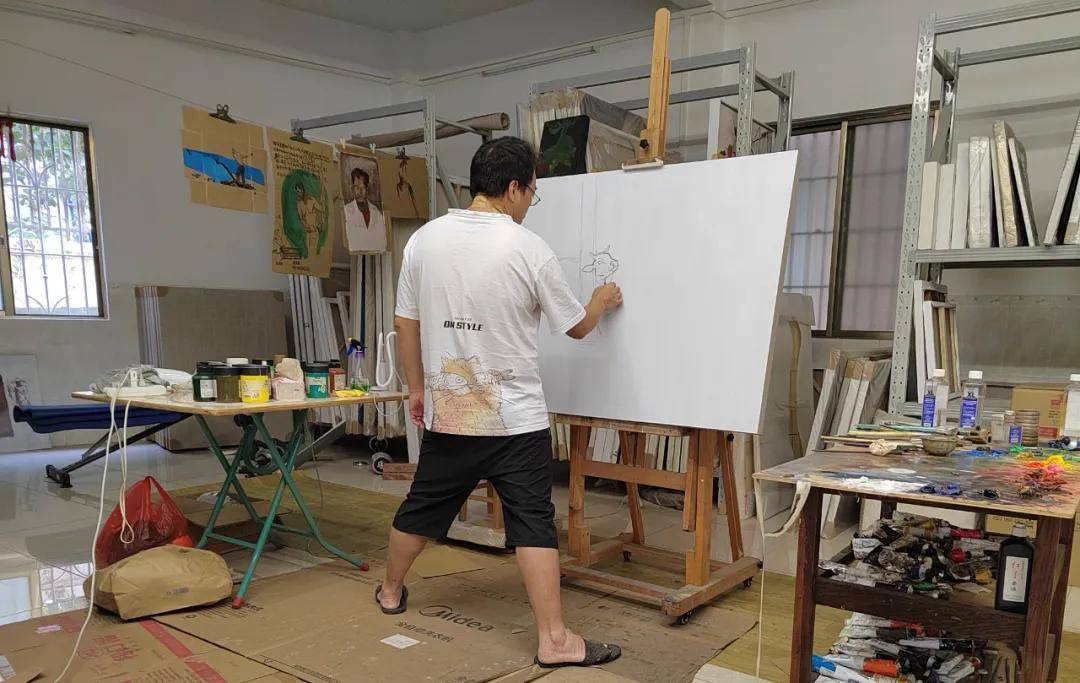

刘声在老家的工作室里画画,这些年,刘声对谈了大量的村民、城中村居民,几乎是用一种人类学“做田野”的方式在进行创作

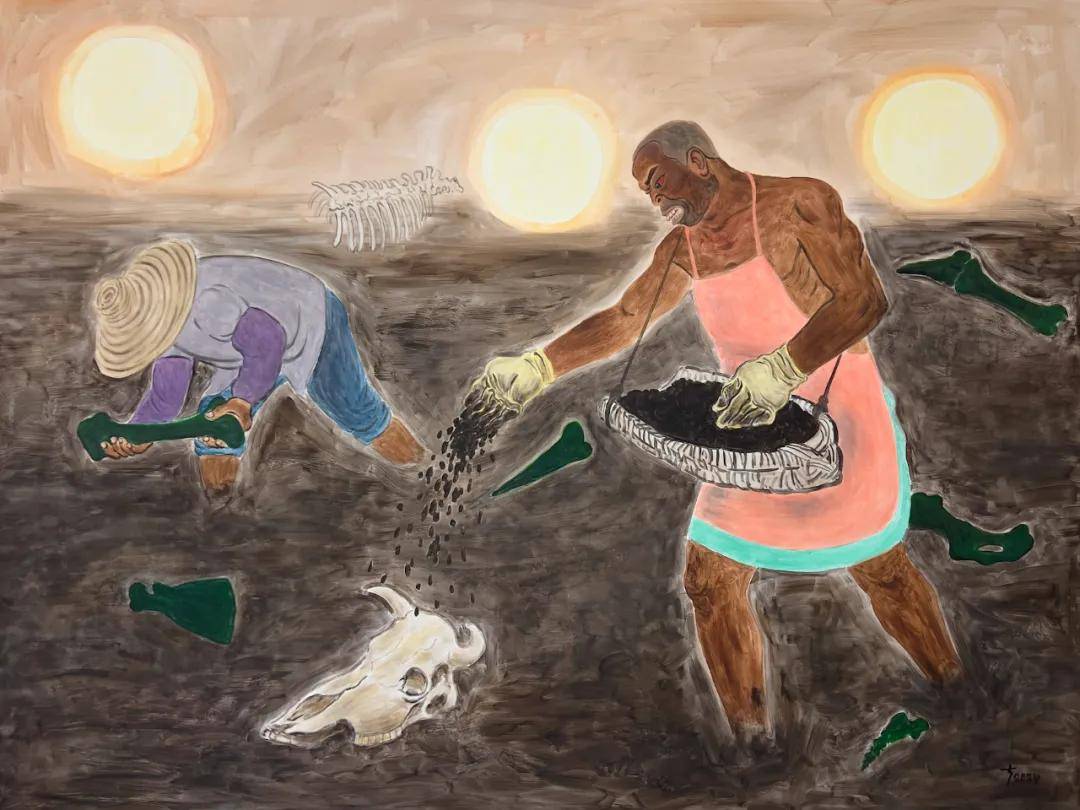

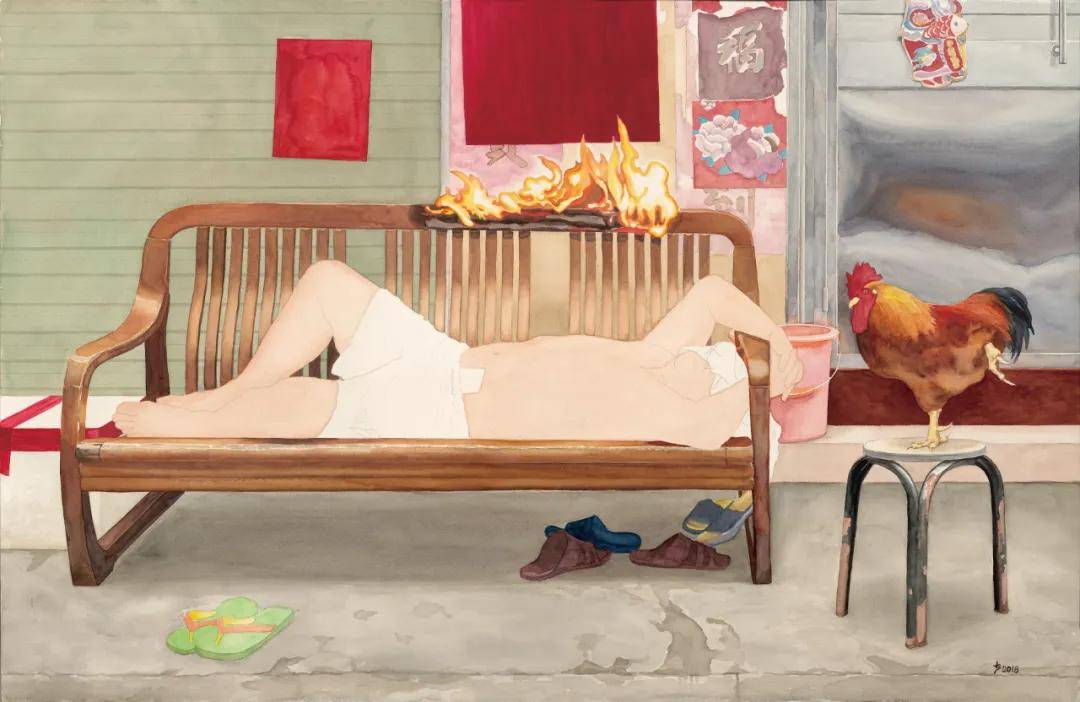

《烧蔗秆》,刘声作品中经常出现的木偶元素,来自于当地的木偶戏

前半生,刘声相信“爱拼才会赢”,

94年从广州美术学院毕业后,

他走南闯北,开倒了两个厂,

也找不到自己的“致富经”。

43岁那年,他决定拿起画笔,

从大平层搬去城中村,再到农村,

十年里,他临摹了上百个“小人物”的命运起伏:

民工、小老板、钉子户、农民……

紧密地记录了高歌猛进的时代里

那些无名的、失语的群体。

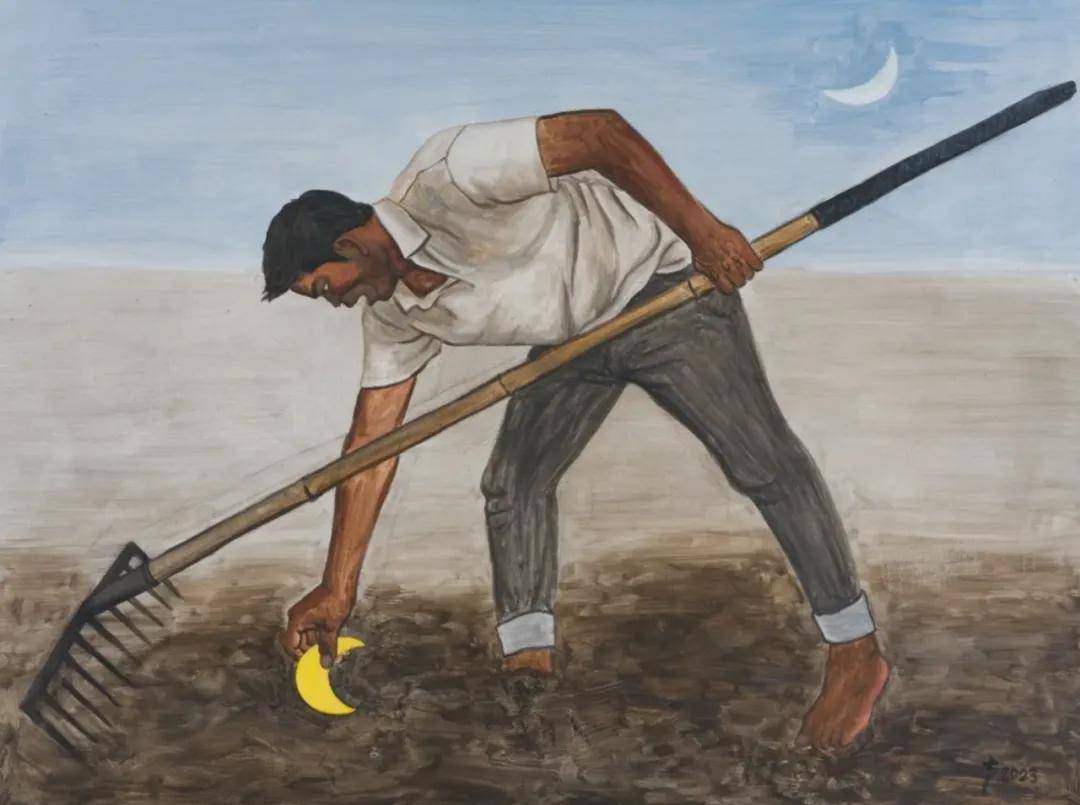

《捡个金月亮》

2024年,刘声于香港举办个展“返归种番薯”

在他的画里,

农民从干涸的大地中捡起月亮,木偶在大火中落泪,

既有生存的苦涩,

又能看到个体如野草般强韧的生命力。

一月,一条摄制组来到湛江遂溪县北坡村,

和刘声聊了聊这些年他在村子里的观察和创作。

他不过度抒情自己在做的事情:

“你说是为底层发声也好,

为了给自己的情感找个出口也好,

在这个环境里边,我应该这么做。”

编辑:韩嘉琪

责编:陈子文

湛江市遂溪县北坡村

穿过广阔的甘蔗地,就是刘声所在的北坡村。如果在田间地头碰到他,你怎么也猜不到眼前的人是个画家。

刘声个子不高,肤色黝黑,平头,一双手皲裂粗糙。他习惯性把裤腿挽起来,以便下地干活;身上的迷彩服是从镇上的劳保店买的,穿了好几年;门牙缺了一小块,是去年开电动车磕的,因为嫌麻烦,至今都没有进城补牙。

5年前,刘声49岁,他从省城广州回到老家湛江,跟表哥租了两亩地,种了番薯、水稻。他住进父母的老房子,把二楼的客厅改成了画室,空间不足20平。

刘声把二楼的客厅改成了画室

他的归来,在村子里引起了骚动,这位北坡村早期的大学生、老板,怎么回来种地了?

返乡,不是因为刘声有什么田园归梦。相反,用他的话说,这是中国最典型的那种“很贫乏的乡村”、“没有特色可言”。广东的夏天漫长,为了避开午后40多度的酷热,村民常常要凌晨五点多起来干活,日落时分再次出发。一年下来,装进口袋的钱勉强维持生活,给家里的孩子们交学费、添置生活必需品,再去镇子里购买下一季的种子、农药和化肥。

《田间小息》(上);地里辛苦干活的农民(下)

刘声想了解脚下的这片土地:中国有超过5亿的农村常住人口,但在媒体报道里,我们几乎对他们一无所知。“这些小农散户,他靠的就是几亩地和自己的劳力,他们的生存逻辑是什么?”种地,是他融入村民的方式,什么季节播什么种、什么节气杀什么虫,都要跟村民请教。

白天,他在田间和老农聊种地,谁家务农需要搭把手,他就去帮忙;其余时间,他喜欢“凑热闹”,辣椒的收购价跌了、化肥涨价了、有什么农业新政出台了,他都认真听着。

这些年,刘声在村里听了太多故事,“很魔幻,很割裂。”有时候强烈的情绪在他心中搅动,他就回到家,动笔画画。

《番薯佬》(左);《捡番薯的人》(右)

2022年,一颗雷打死了5个人;2024年4月,极端高温天气热死了5个番薯地里的农民工。广袤的大地上,生命似乎没有庇护,死亡比一只鸟的离开更轻。

这之后,他画了一幅《捡番薯的人》,一个打地工的女人,一手拎着一桶红薯,耙子上叉着一个月亮。

2022年,因为疫情的冲击,一批村里外出做生意的小老板决定回乡租地种辣椒。有的人借钱承包了20多亩地,不料,年底碰上封控,辣椒无人来收,全都烂在了地里,一夜之间,又负债累累。

《他又回到大地上》刘声想起曾经看过的一部黑白电影《大地》,农民回归最熟悉的土地,迎来的却是又一个悲剧性的结局

刘声作品中常常出现“牛骨”,农民从地里捡起牛骨,捡起的也是他们自己的命运,“跟那些老农聊天,他们经常会自嘲自己是一头老牛,一身贱骨头,烂铜烂铁的。”

“做农,赚不到钱,只能糊口”,这是村民们的共识。农民全年无休,浸种、催芽、育苗、施肥、不同的时间点要除不同的病虫害……繁琐程度难以想象。如果哪个节点上迟了一两天,又或是遇到了台风、干旱、高温,一年的辛苦全军覆没。

刘声帮亲戚烧甘蔗秆,焚烧后的灰是天然的肥料

第一年种水稻,刘声漏记了一个虫期,一夜之间,所有的水稻心都被虫子钻光。

刘声说起另一个触目惊心的场面:2020年,隔壁的大哥种了三亩葱,葱的种植要求很高,一旦长了斑点、颜色有点发黄,就无人收购,为了保持葱的粗壮和色泽,大哥每天拼命照料。好不容易熬到了收割季,刘声路过这片地,发现葱的叶子全白了。

“我问大哥怎么了,他说价格太低不卖了,不如全部喷死。”那是一个特别决绝、悲怆的场景,“一夜白头的感觉。”

《辣椒使命》,辣椒是当地主要的农作物、经济支柱

靠天吃饭的“天”,有两重意思,刘声解释:“第一个是气候,第二个是市场和宏观调控。”

就算风调雨顺,收成很好,也无法预测收购价的涨落,“玉米今天1块5,明天就可能掉到7毛、8毛。”

种地赚不到钱,中六合彩就成了大家生活里永恒的盼望。“赌博和种地是很相似的,都是不可控的”,刘声开始理解村民的心理,“所以祖宗保佑,这是最直接的。”

《红牛》描绘的是当地村民的“赌博”日常

《云无常》

他试图在作品中描绘这种渺小无力的情绪,《风无相》是无法捉摸的六合彩;《云无常》是变幻莫测的天气,下完雨后紧接着是暴热干旱。

站在田野里,天地广阔望不到边际,刘声却感受到一种“天罗地网”,在这样一个农业结构中,农民逃不出自身的宿命。

《拆塑料袋的男人》(左);《明雪重)(右),有村民讲起计划生育期间的往事,拖家带口在甘蔗地里过夜躲避计生办

刘声笔下的人物,经常带着一种“罗汉相”,惊恐、悲伤,或是近乎麻木的凶相。

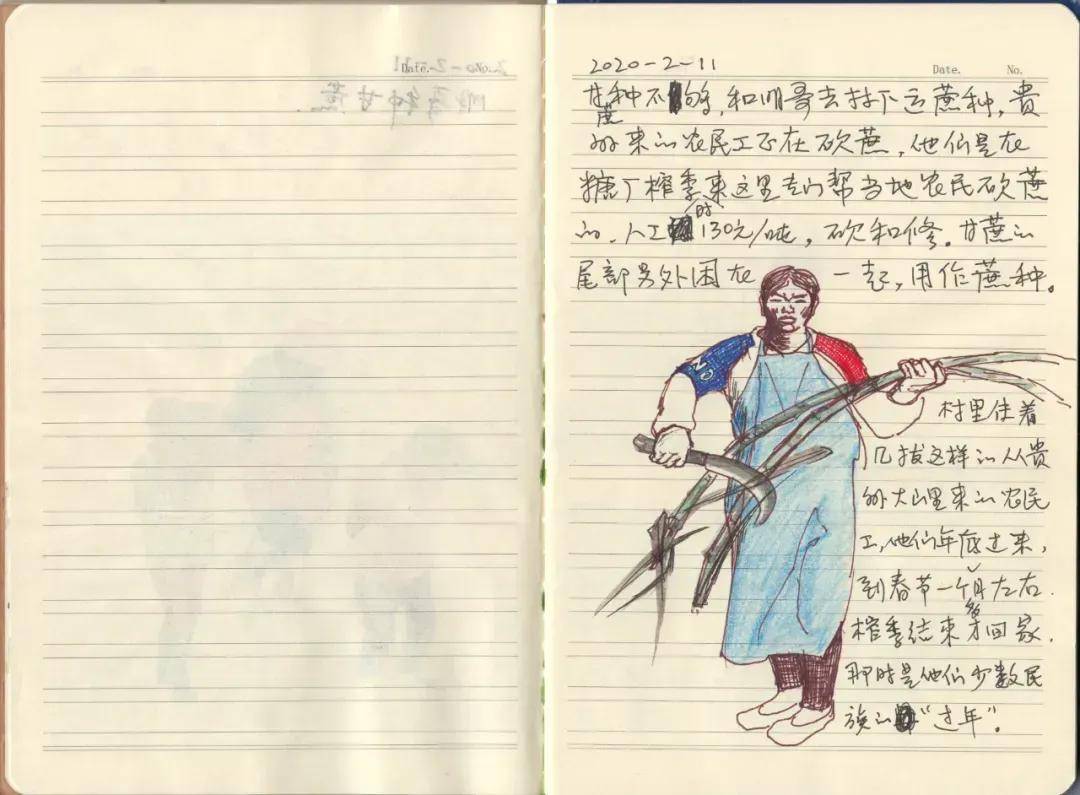

这些年,刘声把见闻都记在本子上。有的故事,他用数年才能消化,“人性都是赤裸裸的。”

让刘声同样震撼的,还有人对抗环境的顽强。种地难,但春天伊始,所有人仍旧把希望种进土里;养老难,所以70多岁的老伯还在日复一日地下田干活。

村里,一位失去了两个儿子的阿婆,90多岁,脊柱已经严重弯曲,每天晚上,她都要蹬着三轮车去“打码”,只要活着,她就不向命运投降。

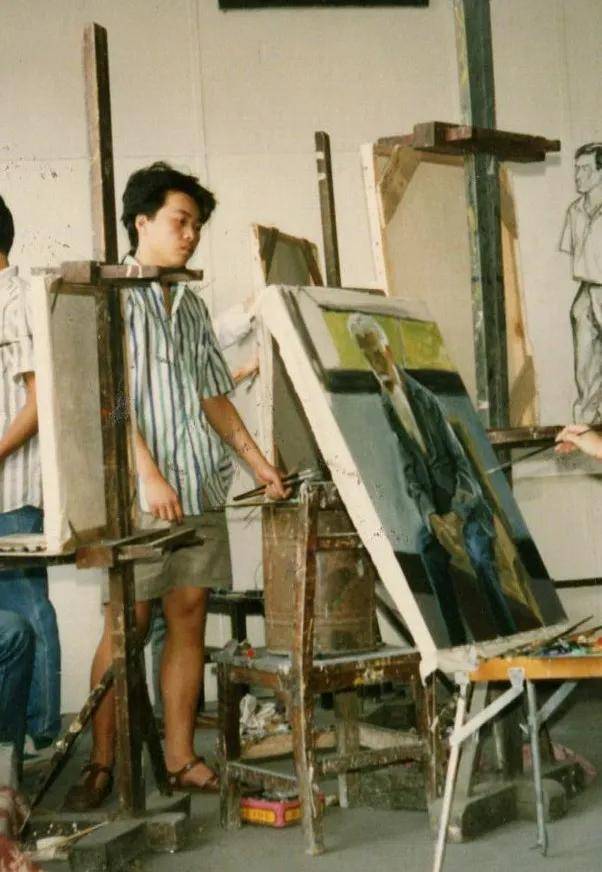

刘声在广州美术学院读书期间的旧照

决定当画家的这一年,刘声已经43岁。

小时候,刘声展露过艺术的天赋。童年,他用捡拾的废弃瓦片在老家的泥地上画画,看完《地道战》《地雷战》,就能凭记忆复原出战争里的经典场景;念初中时,他被县里的重点中学招为美术特长生;1990年,他考进广州美院油画系,父亲听闻大为诧异:“画画都能上大学?”

在美院读书的日子,后现代艺术风靡,弗洛伊德、基弗、弗朗西斯·培根,受到这些自由之声的召唤,刘声把毕业作品搞成了一个在当时很先锋的艺术装置。但他最羡慕的,还是听到隔壁设计系的同学又通过外包手绘效果图赚到了一桶金。“读书的钱是跟亲戚借的”,玩艺术多少显得有点不识时务,他满脑子都是怎么帮老家的父母还钱。

刘声在北坡村的笔记

1994年,大学毕业后,刘声决定跟艺术一刀两断。拍完毕业照,他把大学期间的习作、颜料画笔,统统丢在了宿舍,“一件都没带走”。90年代,正是中国经济腾飞的开始,尤其在广东,好像遍地都有黄金,“我们这种乡下的穷苦学生,都有这种梦想:我要改变我的经济命运,我要做老板。”

之后的十几年里,欲望像雪球越滚越大,“当了小老板,又想当大老板。”刘声做过家具厂的设计师,也搞过装修,在镇子上租过一个门面,晚上闸门一拉,开始通宵画图。

从美院毕业20年后,刘声创作的第一张画

他前后开了3家厂,其中两家都以倒闭结局。刘声察觉自己在做生意这条路上到处碰壁,给客户打电话前,他社恐发作,“突然间就是不想打”;有人欠债,他不好意思开口要钱。他慢慢意识到自己的回避型人格,“经常大手一挥,这笔钱我不要了。”

2008年,刘声去中山大学攻读工商管理,别的同学都在课上讨论得火热,怎么融资,怎么做市场调研,唯独他,天天去了睡觉,他这才接受:“我不是做老板的料。”

刘声画的自己和儿子

改变的契机来自于他的儿子。刘声在广东工作,儿子在北京读书,由外婆照看。2013年底,他去北京接儿子放学,校门口,儿子的同学问他:听说你是个画家,对吗?

这句话对刘声的刺激很大,“因为小孩长期不在身边,他又知道我老板做得不好,所以这是他可以拿来跟同学吹牛的。”不久后,刘声专门去了北京黑桥,跟艺术家朋友聊了聊当职业画家的可能性。

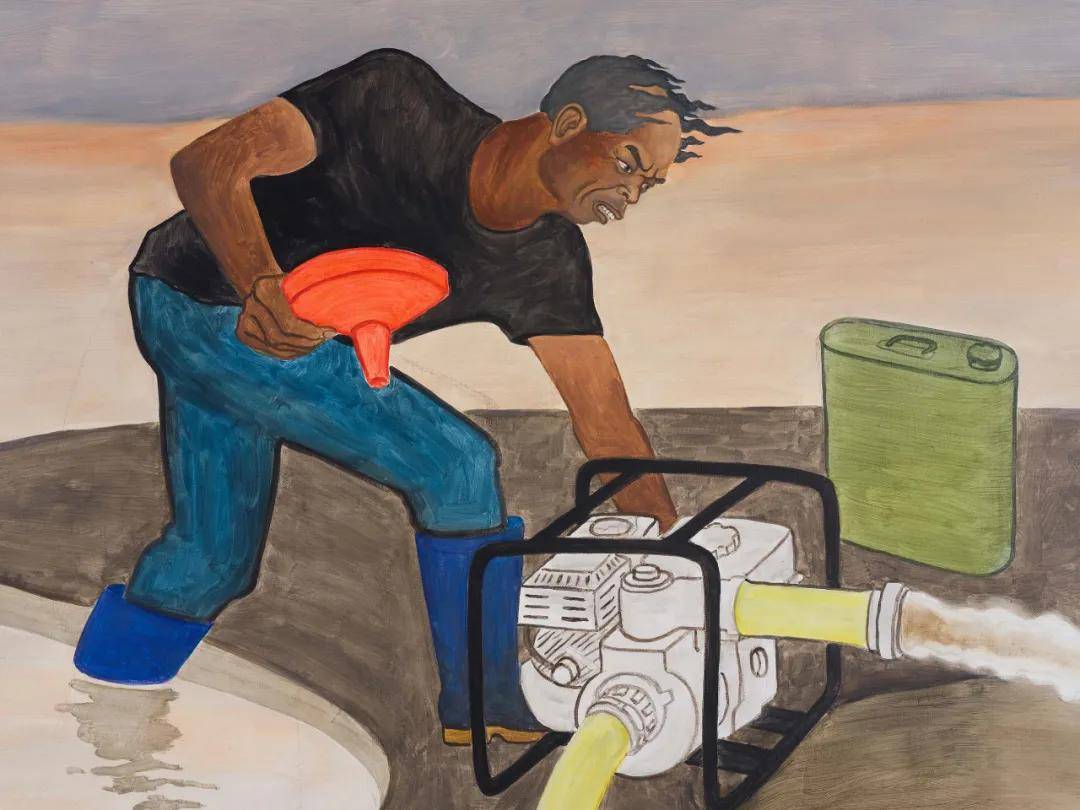

在废弃的建筑垃圾里捡钢筋的村民

春节过后,刘声买来画框、画笔、颜料。第一笔下去,手都是抖的,他就从相对简单的水彩开始画起。他以自己居住的小区金沙湾作为原点,他画小区里的大爷大妈,绿化带的园丁,也画他工厂附近的故事。“看见什么画什么”,如此闷头画了两年。

房东“阿沛”的故事

“刘声,你就是个中产”,多年前,有朋友这样评价他,“住花园小区,100多平,买了车,不就是中产吗?”

但刘声不认同“中产”这个标签。

2016年,刘声搬离了位于佛山的花园小区,搬进了位于广州番禺的城中村——西三村。到人群扎堆的地方,水产市场、批发市场……汗味和腥臭越扑鼻,他的内心越翻涌。城中村的握手楼拥挤杂乱,人的生存空间被挤压到极致,刘声租住的工作室旁有一条臭水沟,也是村民的纯天然垃圾场。

刘声在城中村租住的自建房(上);刘声在城中村的画室(下)

“夜里会被臭醒”,刘声的妻子有时会搬来看望他,她看不惯河道边又黑又厚的污垢,坚持每天拿水管冲洗。从早到晚还有各种排山倒海的噪音,在城市化急剧扩张的那些年,房子总是拆了建、建了拆。这样的环境里,刘声一住就是快4年。

在西三村,刘声认识了一群艺术家朋友,加入了一个叫做“居民”的社会实践艺术项目。发起者希望,艺术家能走出工作室,参与身边具体的社会现场。

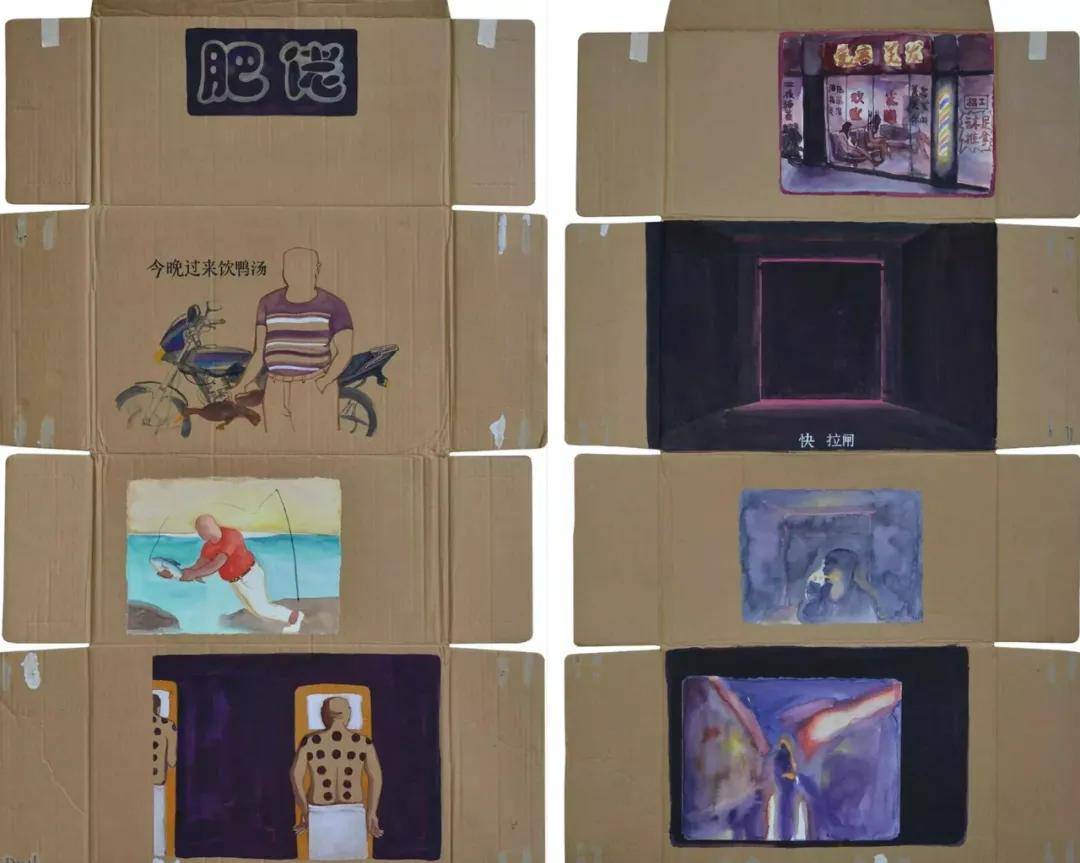

《肥佬》系列画在被丢弃的纸皮上

刘声就从身边朋友的故事画起。肥佬是典型的广东人,搞装修的,“喜欢吃,很勤奋,努力赚钱养家,又很好玩。”

华哥是发廊老板,他说:“我觉得现在很自由,有饭吃、有钱花、有房住,还想怎么样”

华哥是发廊店的老板,生意一度做得风生水起。华哥身上有种江湖义气,愿意帮各路朋友们摆平麻烦,也懂得知足常乐,刘声在他身上看到了一种中国人身上普遍都有的、如徐坦所说的“动物性自由”。

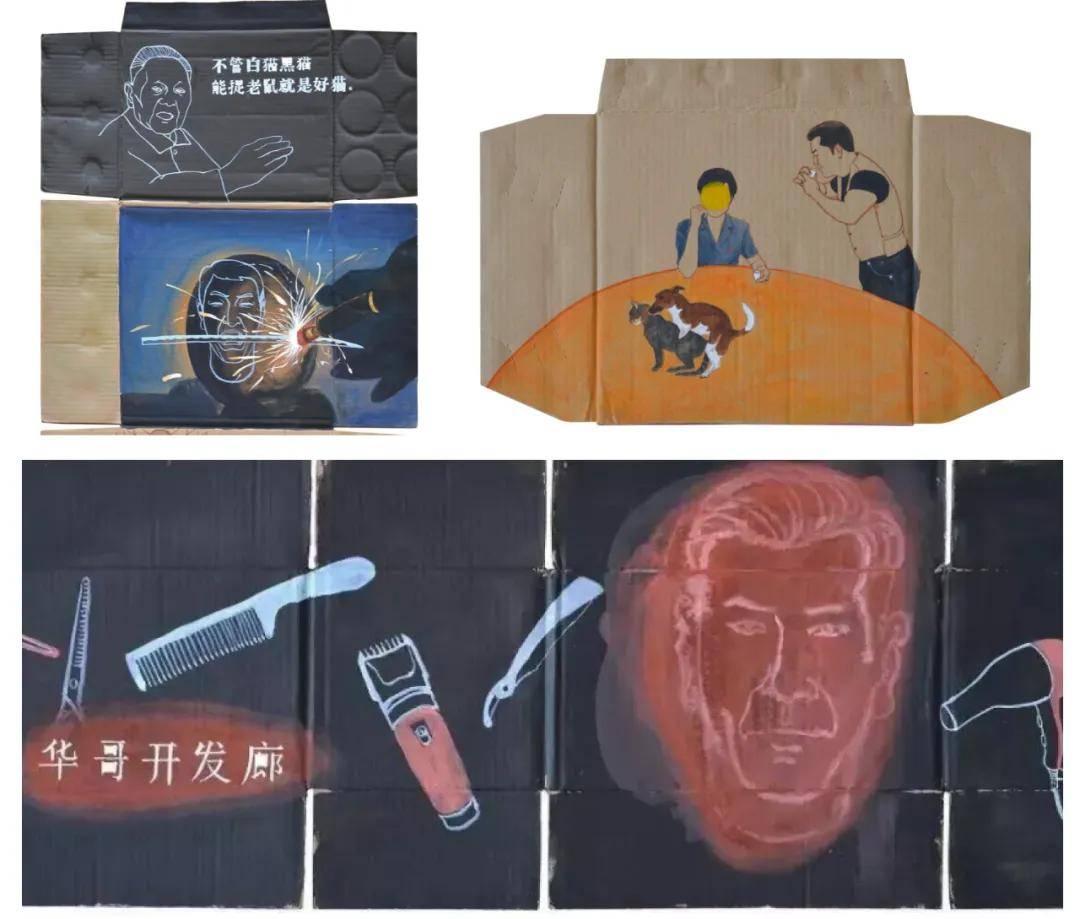

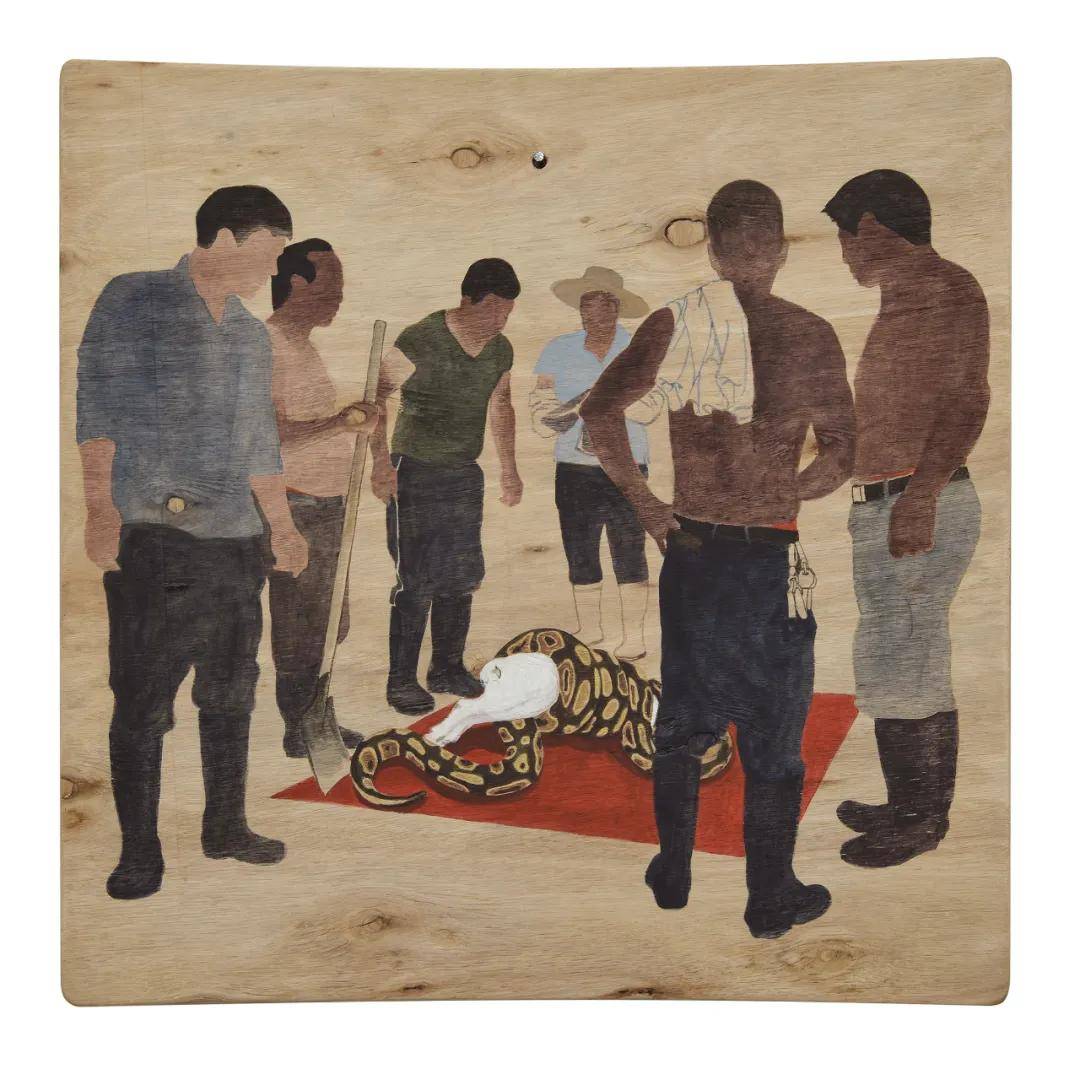

木匠“疯雷”的故事,一条蟒蛇在吞羊,讲的是他和地头蛇之间的较量

疯雷是木匠,来自江西,是广东本地人口中的“捞仔”(意为外地人)。他引以为傲的,是自己如何一路闯到广东,在鱼龙混杂的环境里跟不同的势力较量。

这些作品,都是用城中村最常见、也最不起眼的材料来做的。《肥佬》和《华哥》系列画在被人丢弃的纸箱背面;《疯雷》用的是办公椅里被包裹在海绵下的木板。

钉子户的故事(左);阿沛讲起老家的暴雨淹没芭蕉地(右)

久而久之,越来越多的西三村村民把自己的故事“抖”给刘声。房东阿沛说起暴雨淹没承包的芭蕉地,“睡觉的时候,整个床都浮起来了,后来就抱着小孩放在漂浮的泡沫里”;“钉子户”老倔头,坚持十年,保住了高架桥下的自建楼;西三村民土胜说:“水流柴,不能上岸,只能在水上生活,就是一块水里漂过的烂柴,漂到哪里算哪里。”

聊的人越多,刘声也越理解村民奇奇怪怪的行为。马路上堆垃圾,有时候是村民在一个地盘上宣告主权的方式;给仇人丢死老鼠,是一种比说理更有效的恐吓方式;不想要的东西,习惯性放把火全部烧掉……在城中村的几年里,刘声拍摄了上百G的照片、视频,还包括大量的访谈和录音。

画画的时候,刘声不只是旁观者、局外人,共鸣是时刻发生的——生活大起大落,不确定感很强,从经商到画画,他仍旧在跟这种不可控的感觉斗争,“像浮尘一样的感觉,我想在当下社会很多人都会有。”

刘声接受一条的采访

刘声至今都带着一种自卑感,比如说,他羞于谈论自己人生的高光时刻;一去公众场合发言,就紧张得要命。2024年,他的个展“返归种番薯”在香港开幕,台下坐着20来个人,“话说不出来,就打结巴。”

他说这种自卑感源自于父辈的焦虑。自打刘身返乡种田,村民的议论从来没断过:“他那肯定是破产啊,外面赚不到钱才回来种地的。”这种压力传导给了他的爸妈:“我都快60的人了,他们还怕我吃不上饭。”

但显然刘声不再像前半生那样,被金钱时刻牵绊。

刘声在村子里的生活

确定的是,做回艺术以后,刘声说自己身上的“动物性”少了很多。以前他K歌、打牌、打麻将,去会所喝茶,社会上流行的那些消费文化,如今在他的身上已经无影无踪。

他最感激的,是艺术增加了他的“社会性常识”。“做艺术,要去观察”,开始关注人和公共事件后,他对“活着”这件事有了更深的体认和理解。他也相信:“你有钱没钱,你都可以有同理心。”

《成功人士》(上);《灯社》(下)

有时候,同行们问他,你都快退休的年纪了,为什么还那么拼命?他笑着回答:“你们都弄了十几年了,我才开始,所以我要把时间追回来。”

“做艺术可以帮助我”,刘声不想上升到任何宏大的、崇高的价值,他把这其中的意义落脚到自我,“从宇宙视角来看,人的生存在这个世上没有任何价值,但是从人来说,你所做的选择,做的事情能让你活下去,这就是意义。”

结尾,他终于说:“我现在认为我是个画家,而且做得挺好的,我就埋头干了。”

可乐有毒啊

来至底层生活,才能展示底层生活,绕了一圈,绕出了真正的灵感。艺术来至生活,生活孕育艺术。[点赞][点赞][点赞][点赞]

兰子小姐的豆瓣

湛江人杰地灵,出好样的人才,给你点赞[点赞][点赞]

HE

民生百态不部是那个引入人胜,灵感的民间画家慧眼晶晶。把百态把人世间真谛素描的不容质疑!赞👍

倪奏凯

主动去深入体验最底层人的生活,是需要勇气和毅力的!同时对他们的生存状态给予了客观的展现与积极的关注,这是一件非常有意义的事情!

飘~

他在做他认为有意义的事,他是一位农民画家,为他的坚持点赞!

阳光的小白白

好厉害啊,画家高手在民间[点赞][点赞][点赞]

frs

虽然说不是青史留名的大画家,也没有什么鸿篇巨制。生活中有酸甜苦辣,仍活得有滋有味。但用画笔和文字描绘了自己的人生旅程,和社会生活中的众生相……值!

颖儿佳人666

拚博了一圈又回到原点,但不是简单的原点,这个圆点包含了对生活的理觧和厚重感。[点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞]

全自动路灯

用画和文字记录自己眼里和心中的世界,是一件幸福的事,也是一件有意义的事[点赞]

彬弼唐

认清自己,做自己擅长的事情,人生才能少走弯路!

湛江古天乐

一个个赤裸着身子,拖鞋,坎肩。这很湛江[笑着哭][笑着哭]

骑行【豪】

这些作品感觉有点丑化国人!

用户13xxx57 回复 02-17 12:45

怎么叫丑化?这就是现实真实的写照

用户10xxx97

这不比那让人看不懂的神鸟凤凰图优秀多了嘛[鼓掌]

龙华荣

仿清华美院,丑化国人,把国人画得五官变形,目露凶光

用户51xxx82

保留好,以后都是文物了