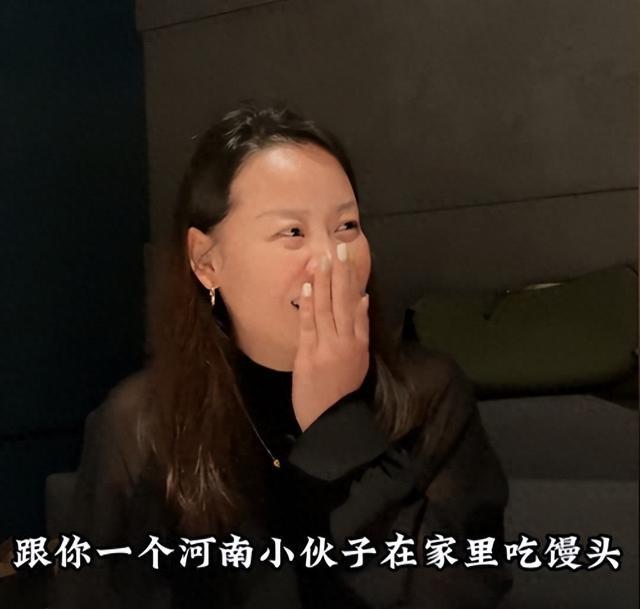

“寒窗苦读十多年,不是为了跟河南穷小子吃馒头。”

近日,“上海金融女为何嫁不出去”的采访可谓是曝红了网络,更是引发了网友的激烈讨论。

毕竟在采访中,这位从事金融行业的女性,就以戏谑口吻谈论婚恋观,称自己“在五星级酒店吃自助餐”,无法接受与“河南穷小伙”过着“番茄炒蛋配馒头”的生活。

而且该女性还在视频中强调,自己通过“寒窗苦读”跻身上海金融圈,参与“动辄上亿项目”,接触“区长、市长级人物”,甚至在高尔夫球场目睹“大佬挥杆的影视级场景”。

她将自身与“在健身房卖卡”的河南青年对比,认为对方即便成为“销冠”也仅是“住在毛坯房啃馒头”的“贫贱生活”,而她的社交圈层与消费水平已无法“降级”至此类草根生存模式。

尤其是对着镜头前面,她还毫不避讳的表明,自己的姿色在这放着,而且寒窗苦读十几年,千辛万苦来到上海,可不是为了跟一个河南小伙子在家里啃馒头的,甚至还专门表明:“你一个河南穷小子就想捆住我了?开什么玩笑!”。

她还自豪地展示着涂着鲜艳指甲油的手,给自己点赞,好像吃馒头番茄炒蛋是什么难以接受的窘迫经历,甚至还不停地说自己结交的都是成功人士,像上市公司老总和私募大佬,似乎这些人是某种通行证。

她甚至轻描淡写地说那些领导干部级别不够高,自己早就司空见惯,利用这些来构建身份优势,将自己与普通人区分开,营造高人一等的姿态。

但这种表述引发了两极反应,支持者认为,个人奋斗后选择更高阶层的伴侣无可厚非,反对者则批判其将“接触精英”等同于“成为精英”,如同“捆大闸蟹的稻草绳误以为自己与大闸蟹等价”。

不过在最近的这些年来,“上海金融女”并非孤立个案,而是城市化进程中一类群体的缩影,她们多数出身非一线城市,通过教育跃迁进入金融行业,日常接触高净值客户与政商资源,逐渐将职业光环内化为身份认同。

这种“职业镀金”催生了一种认知偏差,那就是误将平台资源视为个人资本,将服务对象的财富地位等同于自身社会坐标,而且部分人沉迷于“与区长同桌吃饭”的象征性场景,却忽视自身仅是服务提供者的角色。

这种“拟态精英化”导致婚恋选择时产生巨大落差,她们既无法真正融入富豪圈层,又不甘“下嫁”普通工薪族,最终陷入“高不成低不就”的困境。

更是有些女性将教育投入视为“婚姻资本”,要求伴侣提供对等的经济回报,就如视频主角所言:“若结局是啃馒头,何必寒窗苦读?”这种将婚恋等同于“投资回报率计算”的逻辑,反映部分都市女性对阶层滑落的极度焦虑。

可这种功利主义婚恋观,也正在遭遇现实反噬,毕竟金融行业近年来的降薪潮与业务收缩(如IPO暂停、佣金分仓缩水),使得许多从业者面临收入锐减、房贷断供压力,曾经“非五星级酒店不住”的金融人,如今连百元盒饭都需精打细算。

甚至还有部分网友提出,真正的精英阶层往往趋向低调简朴,而“伪中产”却执着于符号消费以维系身份幻觉,这种反差恰如《红楼梦》中晴雯的判词“心比天高,命比纸薄”,成为当代都市浮世绘的隐喻。

值得关注的是,事件主角的后续经历颇具戏剧性,网友深挖其社交账号发现,她已与同属金融行业的男性结婚,过着“中产标配”生活,也就是工作日出入写字楼,周末带孩子短途旅行。

她坦言,最终选择“同频”伴侣,是因意识到“捆绑精英”的虚妄,毕竟就如网友调侃的那般:“见过大佬挥杆又如何?他们不会带你去私人酒会。”

不过对于现实生活中来说,不管是吃西餐还是啃馒头,踏踏实实过日子最重要,更是不要为了面子活成别人剧本里的丑角,那样太累了。

虽然有人渴望物质上的极大丰富,追求西餐般精致考究的生活品质,也有人注重精神上的富足,认为馒头式的简单生活同样充满幸福和快乐,但小编认为,幸福的定义源于内心的平静与满足,而非单纯的物质堆砌。

主要信息来源:

抖音账号:斯嘉丽

旭慧

批判人家干啥,既然门不当户不对,圈层不一样,就不要凑到一起。况且,有钱人娶小姑娘是因为小姑娘年轻漂亮,过了那几年,小姑娘自身没有进步的话,就没啥优势了。文章里的主人公自身有实力,确实没必要让普通人兜底。 人家也没说错啥,大家认知清醒点。

123321

这有什么好评判的,什么锅配什么盖,对自己认知清楚,总比婚后一个指责没本事,一个指责拜金女强吧

用户74xxx68

虽然进不了富豪精英圈,那就凭这姿色让富豪精英们进进也行,以后再显摆起来更有资本!

绯色手术刀是谁

其实封建等级思想还是“永恒”的?试想向前望,是趴着的、向后晃,是站着的,那时的感觉很哇哦,满满的能量。当然了,比她所言距离小很多的也会表现出来。

用户10xxx84

实话,但是婚恋战场不是看钱行卡余额定输赢的,你要知道哪种武器才是对男人的大杀器,至少你的钱肯定不是

用户97xxx70

女的就是不行

用户10xxx16

我看过这个女的的小视频

用户18xxx05

婚恋观咱不评价,想嫁贵族或者太子都是她自己的选择。但是你说姿色我忍不住吐你一脸了,家里没镜子你也不撒尿么?不开美颜不化妆你在咱村里都找不到对象[点踩]