文案|灯

编辑|法拉历史

前言电影《红高粱》于1987年上映,是张艺谋的导演处女作,并因其艺术视野而备受赞誉。该片以中国农村为背景,编织了一个关于爱情、抵抗和中国人民不屈精神的引人入胜的故事。

该片成功之处在于其对审美意象的巧妙运用,这种运用增强了叙事效果,并在情感和思想层面上吸引了观众。作者将旨在深入研究《红高粱》中所运用的审美元素,探讨其在传达电影的主题和信息方面的意义。

电影情节分析:

电影情节分析:电影《红高粱》是根据莫言的同名小说改编的,由张艺谋执导,李保田编剧,于1994年上映。该片以中国农村为背景,讲述了从1923年到1948年这个时期的故事。以下是对《红高粱》的详细情节分析:

电影的第一部分以1923年的中国农村为背景。故事开始于一个叫做高俊芳的村庄,在那里,红高粱的种植和收割是村民们的主要生计。高俊芳是一个富有的地主,他的家族种植着广阔的红高粱田地,并且他有一个美丽的妻子、两个儿子和一个幸福的家庭。

然而,高俊芳的妻子却与村里的干部田六仁有染。高俊芳发现了他们的关系后,感到非常愤怒和羞辱。为了保护自己的尊严和家庭的名誉,他杀死了田六仁。这个事件对整个村庄产生了巨大的影响,导致了一系列复杂的变化和敌意。

第二部分发生在1939年,日本侵略中国的时期。高俊芳的两个儿子已经长大成人,他们分别是大儿子波叔和小儿子波大妈。波叔在日本人占领的村子里成为了一个抗日的英雄,而波大妈则是一个懦弱的家伙,没有参加抗日斗争。

在这个时期,高俊芳的家族遭受了许多痛苦和折磨。日本人强迫村民们交出他们的红高粱,甚至对不合作的村民进行残酷的惩罚。波叔和其他村民们努力抵抗日本侵略者,保护他们的家庭和土地。

第三部分发生在1948年,中国内战的时期。波叔和其他抗日英雄成为解放军的领导者,在战斗中继续保卫他们的家乡。然而,波大妈仍然没有勇气加入他们,他只关心自己的个人利益。

在这个时期,高俊芳的家族和整个村庄都经历了巨大的变化。随着内战的爆发,村庄的人们开始对抗、争斗,无辜的人们也在这个混乱的时期受到伤害。波叔和他的战友们不断进行战斗,最终解放了整个村庄。

电影以高俊芳的曾孙女高大姐的声音讲述了整个故事。她回忆起了她家族的历史,描述了红高粱的种植、抗日战争以及中国内战对村庄和家族的影响。

第四部分发生在1949年,中国共产党取得了胜利,新中国成立。波叔和其他解放军战士成为了新政权的守护者,并开始了土地改革和农业合作社的建设。高俊芳的家族也积极参与了这些变革,他们的红高粱田地被重新分配给了村里的农民。

随着新政权的建立,社会开始发生巨大的变化。贫困农民得到了帮助和支持,他们开始建立合作社,共同劳作和分享收成。高俊芳的家族也参与其中,他们逐渐与村里的其他人建立起了新的联系和友谊。

高大姐作为新一代的家族成员,她成长在新中国的环境中。她在电影中回顾了自己的童年和青春时光,描述了家族在社会转变中的角色和贡献。她展现了中国农民的坚韧和乐观精神,同时也反映了社会的进步和变革。

在新中国成立后,农村进行了大规模的农业合作化运动,高俊芳的家族积极参与了这一运动,并逐渐融入社会主义的新农村建设。

随着时间的推移,高俊芳的子孙们代代相传着种植红高粱的技艺和家族的传统。他们努力适应社会的变革,积极参与农业现代化和农业科技的推广。红高粱成为家族的象征,也成为了中国农业的一张名片。

然而,随着城市化和经济发展的进程,农村社会发生了巨大的变化。年轻一代逐渐离开农村,寻求更好的就业和生活条件。农田也逐渐被城市化的进程所侵蚀,红高粱的种植面积逐渐减少。

高大姐成为了家族的传承者和红高粱的守护者。她在电影中表达了对家族传统和红高粱文化的热爱和坚守。她努力寻找种植红高粱的新方法和市场,以保护和传承家族的遗产。

电影以高大姐的回忆和眼中的现实交织展示了家族的传承与变迁。它通过红高粱的种植与收割,传递了对土地、传统文化和家族价值的珍视。同时,它也提出了人与土地、传统与现代的碰撞与和谐的思考。

《红高粱》通过对一个家族的命运与传承的描绘,展现了中国农村社会在不同历史时期的变迁和农民的奋斗。它不仅是一部关于红高粱种植的故事,更是一个关于家庭、传统和社会变革的深刻反思。

这部电影通过细腻的情节和真实的人物刻画,打动了观众的心灵,引发了对中国农村历史、文化和人民命运的思考。它向观众传递了对农民的尊重和关怀,以及对传统文化和家族价值的重视。

《红高粱》作为一部经典的中国电影,以其深情而真实的表达,留下了深刻的印象。它不仅在国内外获得了广泛的赞誉和奖项,也成为了中国电影史上的经典之作,影响了一代又一代观众。它通过红高粱这个象征性的元素,讲述了中国农民的故事,传递了对土地、传统文化和人民生活的深刻关怀。

电影审美意象研究:

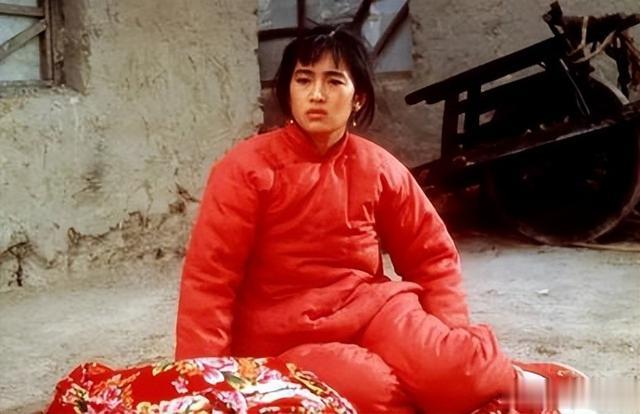

电影审美意象研究:该片鲜艳的色彩调色板是其显著的审美特点,主要运用红、绿和金色调。红色作为激情、生命力和革命的象征贯穿整部电影。它代表着人物的坚韧和决心,以及动荡时期所经历的流血和牺牲。绿色的运用与红色形成鲜明对比,代表着希望、成长和重生。此外,金色调唤起怀旧情绪和时间的流逝感,将现在与过去联系起来。

该片运用精心设计的构图技巧创造了视觉上引人注目且意义深远的场景。人物和物体在画面框架内的排列经常反映出他们之间的关系、权力动态或情感状态。

广阔的景观镜头捕捉到了大片的土地,强调了人物与土地的联系以及他们与外部力量的斗争。而特写和亲密构图则突出情感,并允许更深入地探索人物的内心世界。

灯光在创造氛围和增强场景视觉冲击力方面起着关键作用。该片采用自然光照以唤起真实感,让观众沉浸在农村环境中。弱光和明暗对比技巧常常在冲突和紧张的场景中使用,营造出明暗对比,突出人性的二重性,凸显个体和社会内部的美与黑暗。

《红高粱》融入了各种视觉意象和象征物,为叙事增添了更多的含义层面。红高粱这一视觉意象在影片中不断出现,从鲜红的田野到红高粱酿酒的过程,代表着人物的坚韧、团结和文化认同。

火车作为进步和工业化的有力象征,成为对比元素,代表着外部力量对传统生活方式的干扰。这些视觉意象不仅增强了叙事效果,还提供了对电影主题和社会评论的更深层次理解。

除了视觉元素外,音乐和声音设计在《红高粱》中也起着重要的作用。电影运用了具有地方特色的民间音乐和声音效果,营造了浓厚的乡土氛围。音乐与声音的选用与场景的情感和氛围相呼应,增强了观众对电影世界的沉浸感。通过音乐和声音的组合,电影进一步丰富了审美体验,使观众更深入地融入故事情节中。

《红高粱》在细节和符号隐喻方面也给予了极大关注。服装、道具、动作和表情等细微之处都被精心设计,以传达情感、展现角色特质或传递特定的象征意义。例如,人物穿着的服装反映了不同社会阶层和时代背景,呈现出多样的文化符号。同时,电影还通过特定的动作和表情,深化了人物关系、情感冲突和内心世界的表达,增强了观众对人物的共鸣和理解。

《红高粱》所呈现的审美意象不仅仅是为了追求视觉上的美感,更承载了深层的社会和历史背景。该片背景设定在中国的乡村,通过色彩、构图和符号等审美元素,向观众展现了中国农民在历史变革中的坚韧和抵抗精神。电影通过审美意象,探讨了权力、家族、传统与现代之间的冲突与融合,反映了社会变革对普通人生活的影响。

《红高粱》的审美意象不仅仅是导演和摄影师的创作成果,也与观众的主观感受和审美体验密切相关。每个观众可能因个人的文化背景、情感体验和审美偏好而对影片中的审美元素产生不同的理解和感受。观众的情感共鸣和情感反应将进一步丰富和影响他们对电影的理解和评价。

《红高粱》作为一部具有强烈艺术性的电影,不仅在国内外获得了广泛的赞誉和认可,也对电影艺术产生了深远的影响。该片的审美意象和创新表达方式开拓了电影语言的边界,启发了后来的导演和摄影师,影响了中国电影以及世界电影的发展方向。

作者观点

作者观点电影《红高粱》具有重要的社会和历史意义,电影以中国乡村为背景,通过展示人们面对战争、压迫和困境时的抵抗精神,表达了对暴力和不公正的坚决反抗,强调了个体和群体对抗命运的意志和勇气。

电影通过描绘农村社会的变迁和冲突,探讨了传统文化与现代价值观念之间的矛盾和冲突。它引发观众对于传统文化的思考、传统价值观的保护和传承的重要性。电影中的女性角色展现了强大的意志力和反抗精神,揭示了女性在压迫和困境中的坚韧与勇敢。这对于探讨性别平等和女性权益的议题具有重要意义。

电影通过对中国历史和社会变革的描绘,反映了农民作为社会底层群体的命运和挣扎。它使观众对农民阶层的生存状态、社会地位以及他们在历史进程中的角色有更深入的了解。

电影通过其独特的艺术表达方式和审美追求,拓展了电影语言的边界。它以精美的画面和音效,引导观众进入一个富有情感和思考的艺术境界。

电影是导演张艺谋的代表作之一,他以其独特的导演风格和影响力在国际电影界崭露头角。《红高粱》展示了他在影片叙事、形象塑造和审美创作方面的才华和独特视角。

电影《红高粱》以其独特而引人注目的审美意象,通过色彩、构图、灯光、音乐、声音设计、细节和符号隐喻等元素,为观众带来了视觉和听觉上的享受。通过深入研究该片的审美意象,我们能够更好地理解电影如何通过视觉表达来增强叙事效果、传达情感和思想,以及反映社会和历史的变革。

此外,该片的审美创作对观众产生了深远的影响,并对电影艺术的发展产生了重要的影响。通过对电影《红高粱》的审美意象的研究,我们能够更好地欣赏和理解电影艺术的魅力和价值。

参考文献:

参考文献:[1]陈文雯. (2001). 红高粱的影像审美. 艺术探索, (4), 64-66.

[2]张艺谋. (1994). 电影《红高粱》导演手记. 北京: 中国电影出版社.

[3]陆青, & 王春辉. (2004). 《红高粱》的意象审美与主题把握. 文化研究, (3), 76-80.

[4]高新伟. (2012). 影片《红高粱》中的女性形象分析. 青年文艺研究, (8), 106-109.

[5]姜文洲. (2007). 中国现代化与乡土文化的冲突——论《红高粱》中的审美意象. 华中农业大学学报(社会科学版), 17(2), 72-76.