有时候,一顿生日宴,不仅没能让家人团聚,反倒变成了矛盾的引爆点。

小丽给爸爸过生日,她和弟弟专门订了一家口碑不错的大排档,尽量兼顾家人的口味。

原以为这会是一场轻松愉快的家庭聚会,可谁想到,从第一盘年糕上桌开始,妈妈就一刻没停地挑刺——“年糕太黑,酱油放多了”“这鱼做得不新鲜”“摆盘也太随便了”。

一桌人面面相觑,谁都不知道怎么接话。

小丽试图缓解气氛,说:“觉得不好吃,下次我们去你想去的地方。

”没想到一句话点燃了妈妈的怒火,两人直接在饭桌上争了起来,原本的生日宴也就此不欢而散。

这个场景在很多家庭中并不陌生。

如果你也曾因为被父母否定,感到难过、压抑甚至愤怒,也许会从小丽的故事中找到共鸣。

这一现象背后隐藏的原因,可能远比一顿饭更复杂。

被“挑错”的孩子:从无奈忍受到直接反击小时候,你有没有听过类似这样的对话:

“妈妈,这次我考了100分!

“不要骄傲,下次再看看,会不会还是能得100分。”

或者是这样的场景:你兴致勃勃地向父母分享了一件让你高兴的事,比如升职或者获得了某项荣誉,结果父母却抛下一句“这有什么了不起的,看看隔壁的谁谁谁,早就做到了”。

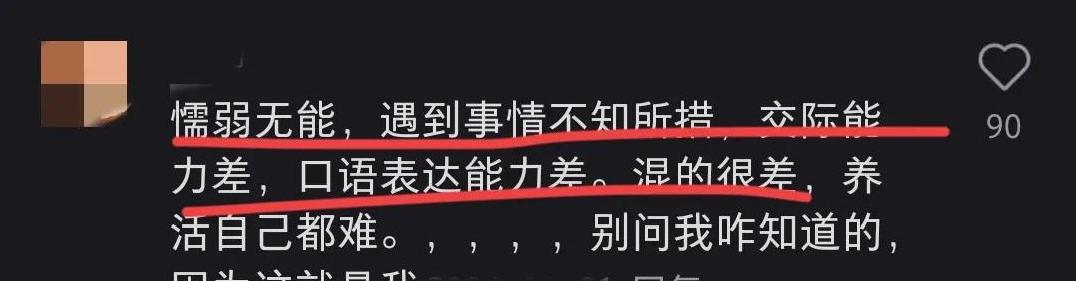

当我们年幼的时候,父母似乎有一种独特的“技能”,能够精准发现我们做得不够好的地方,而这些话一次次削弱了我们的信心,让人越发怀疑自己。

小时候,我们或许会因为对父母的依赖选择沉默,但随着年龄增长,越来越多的年轻人变得像小丽一样,开始反击,甚至掀掉“桌子”。

这种反击看似突然,其实暗藏伏笔,是积累已久的情绪爆发。

有些人反映强烈,会直接和父母争执;有些人则选择冷漠,慢慢远离家庭甚至失去联系。

无论是哪种方式,这都是孩子一次次被打压后,对自我尊严的维护。

为什么一些父母总是否定自己的孩子?

有人可能会问,父母为什么总挑孩子的刺?

难道不希望孩子好好的吗?!

其实,答案藏在心理学的一种“投射”机制里。

经常否定孩子的父母,往往并不是真的认为孩子不好,他们否定的可能正是自己。

习惯性挑剔别人的人,往往是用这种方式掩盖自己的不安。

很多父母自己的人生并不顺利:年轻时没有太多机会去追求自身的梦想,或者在家庭和工作生活中受到过打击,久而久之,他们的挫败感无处安放。

孩子在他们眼中成为了“比自己更弱小”的对象——一个能让他们找回自信的存在。

所以,通过挑刺、打压来彰显自己的权威,成了父母获取心理安慰的一种办法。

这种行为背后,其实藏着父母的脆弱和无助。

只不过,他们把这种情绪,转移到了孩子身上。

从被打压者到打压者:循环如何终结?

细细思考,你会发现这种挑刺行为并不是凭空而来的。

很多习惯否定孩子的父母,自己在小时候或许也经历过被否定和打击的童年。

他们可能一直活在被父母挑剔的环境里,所以无法体会到被肯定的滋味,也没有学会如何正向地与孩子沟通。

从这一点来看,这些父母其实也是受害者。

他们成长在高压教育的环境中,自主意识被压缩,情绪没有出口。

长大后,他们没有选择打破这个循环,而是将自己从“被打压者”变成了“打压者”。

尽管我们无法左右原生家庭的样貌,但可以选择用对待下一代的方式,终结这一切。

在自己的家庭里创造更多支持和包容,努力让这个循环到我们这里结束。

其实,孩子自信心的养成,更多来自于父母的正向支持。

心理学研究指出,孩子的认同感,绝大多数来源于父母对他们的肯定。

当孩子做得好时,父母适当的表扬会把这份行为内化成孩子的一种积极暗示——原来我是可以做到的!

有的父母可能会担心:“孩子夸多了会不会骄傲?”其实大可不必。

正向支持不等于溺爱,父母可以明确表达对孩子成就的认可,同时也可以告诉他们进一步努力的方向。

让孩子感受到“被看见”,远比用高高在上的姿态去灌输“虚心使人进步”的道理有效得多。

我们也需要意识到,一味否定孩子并不会让他们更坚强,反而可能让他们失去安全感,变得胆小、自卑,甚至缺乏主见。

而一个从小被支持、被接纳的孩子,则更容易成长为自信、独立的成年人。

曾有人说,“家庭是每个人的第一所学校”。

而在这所学校里,父母的角色至关重要。

一个能让孩子表达自我、不害怕犯错、不被随意苛责的环境,能培育出更多优秀的个体。

我们无法改变过去,但可以为未来选择一种更好的方式。

打破代际间挑刺和否定的循环,也许是我们这一代人最大的成长。

由支持开始,让家成为一段关系的避风港,而不是需要挣脱的压迫。

每一次正向的肯定,都可能让孩子点亮一片未来的天空。

而这种支持,不也是父母最初对家庭的期待么?