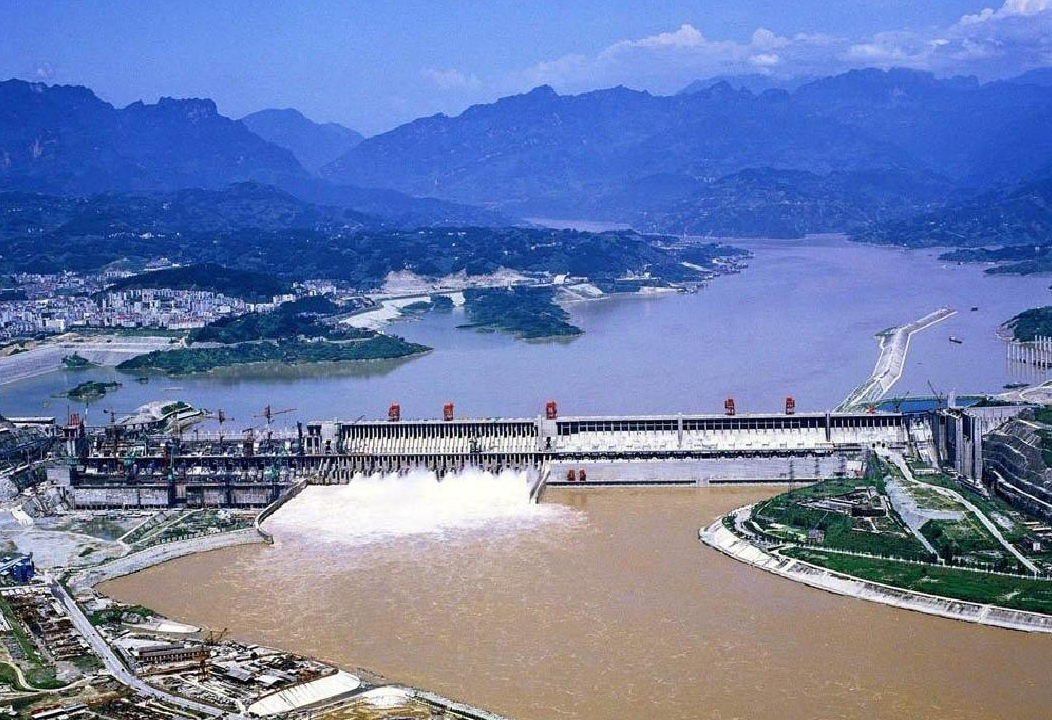

作为全球最大的水力发电站,三峡大坝是当之无愧的“发电怪兽”,它那宏伟壮观的身姿,似乎在告诉人们:当年建我,值!

但真的能回本吗?想想十几年前那会儿,一碗馄饨不到两块钱,一斤猪肉不过几块钱,现在这些东西,价格都涨了两倍有余。

按这个算法,当初的2500亿投资,如今少说也有5000亿了!

这么大一笔钱,三峡大坝值回票价了吗?别急,今天就和大家细细算一算这笔账。

三峡大坝的梦想,起源可追溯到100年前。

1912年,中华民国开国元勋孙中山先生游历三峡,被大坝选址附近的奇峡险滩所震撼,当时,他便提出了在这里建大坝的设想。

一个世纪后的今天,孙中山的三峡梦已经成为壮阔的现实,而我们也终于可以打开那本厚厚的账本,算一算这场梦的投资回报率了。

1994年,三峡工程正式启动,要在波涛汹涌的长江心脏划开一道“伤口”建造大坝,难度可想而知。

工人们打入峡谷岩壁上的钢筋、浇灌入百万方混凝土,三峡大坝就这样一点点拔地而起;九年后,大坝主体工程基本完工。

2006年5月20日下午2时39分,三峡大坝全线合龙,在振臂高呼声中,这座跨时代的大坝正式落成。

建三峡大坝的初始投资确实高达2500亿元,这是一个巨大的数字,但我们需要考虑通货膨胀的影响。

从1994年开始建设到2006年建成,这12年间中国经济增长迅速,通货膨胀也较高。

以当时的工程造价和人力成本来看,2500亿元的投资可以理解,但要计算投资回报,我们还需考虑动态投资。

这包括实际完成投资额以及后续的贷款利息、维护费用等。

三峡总公司数据显示,大坝的最终动态投资为2090亿元。

这个数字低于预算投资,部分原因是工程提前完成,减少了通胀造成的额外费用增加。

公司还采取了多种措施节约成本,比如采购设备材料的市场化运作,实行项目监理制度等,最终实现了538亿的节约。

当然,刚开工时许多人确实质疑投资高,这也正常,类似大型基础设施项目在当时都面临争议。

有反对的声音担心破坏生态,预计成本超支。

但实际上三峡工程的生态环境影响是经过科学评估,而最终投资也控制在预算之内。

可以说,项目立项和执行都是比较审慎和负责任的,这主要得益于我国在大型水利工程建设方面的丰富经验和技术储备。

从葛洲坝到南水北调,三峡工程有了可资借鉴的成功案例,这为形成科学合理的投资预算和规划提供了有力保障。

当然,我们今天计算投资回报更应考虑各类效益。

20年来,三峡累计为国家提供了1.6万亿度电,仅就电力效益来说,按照水电入网电价每度0.25元计算,这相当于4000亿元收入。

同时三峡枢纽让长江货运成本大幅下降,20年来约为航运企业节省费用4000亿元。

仅电力和航运两项,就完全收回了建设成本。

如果单纯用电和运输来衡量这个大坝,未免有失公允。

三峡工程的经济效益确实不仅仅体现在发电和航运上,其防洪、生态效益也十分可观。

1998年特大洪水给下游地区造成了近万亿损失,血的教训让防洪功能凸显了三峡工程的巨大价值。

三峡大坝最大库容达393亿立方米,相当于整个香港维多利亚港所有的海水,这为长江中下游平原提供了防洪“长城”。

自2003年蓄水后,三峡水库已经成功防范多次重大洪水。

最典型的要属2020年汛期,三峡进流最大达到流域近50年一遇的特大洪水,如果没有大坝调峰蓄洪,下游损失难以估量。

据水利部三峡工程建设委员会测算,通过“削峰、储洪、转运”,三峡大坝仅2020一年就减免了经济损失约970亿元。

这充分证明了大坝防洪标准不仅达到设计要求,还超额完成任务,保护效益超出预期。

20年防洪成果丰硕,为下游千万人生命财产安全作出巨大贡献。

除防洪外,生态环境效益也得到显著改善。

三峡枢纽使长江上中游来水过程更为平稳,有效减缓枯水期水位急剧下降,同时也增加了中下游湿地与湖泊的供水,改善生态环境。

水库蓄水后,还成功繁殖出新的淡水鱼类,丰富了物种多样性,及时采取鱼类释放、人工繁殖等措施,避免物种灭绝风险,这为长江流域循环经济健康发展奠定了坚实基础。

当然三峡地区自身也成为热门旅游目的地,大坝景区是重要的爱国主义教育基地,频频刷新游客接待量新高,仅去年就接待游客320余万人次。

可见,以防洪功能为代表的三峡工程综合效益是巨大的。

它既担负起疏解洪灾重任,又通过水资源优化配置提升生态环境,并成就壮美景观,吸引了大量游客。

这些效益都已远超过最初投资,充分证明工程价值。

三峡工程从诞生之日起就饱受争议,质疑之声不绝于耳,这段历史足以作为所有大型基建项目的案例教材。

最主要的争议集中在生态环境影响和巨额投资两点,追根究底,许多质疑都源自对工程规划和效益认知的局限性。

比如有人担忧工程会改变这里的自然面貌,破坏生态平衡。

的确,在群山峡谷间修建高坝凿通水库,势必对环境造成冲击,但我们也要理解,这片土地本就是人水相处的场所。

上游泥沙填埋组成三峡平原,中下游人们开垦耕作,改变是历史的常态,重要的是遵循天人合一的方针,在改造中保护,在使用中涵养。

多年来三峡工程积极实施鱼类保护、树木迁植、土壤改良等措施,以减轻生态影响,比如水库清水替代了浑浊溪流,水生生物得到恢复,还人工繁育象鼻鱼等珍稀品种,生态保护成效显著。

当然争议声中的某些忧虑也值得我们反思,三峡地区山清水秀,植被丰富,本可打造田园风光线。

工程建设中一定程度破坏了自然景观,这点有待进一步修复。

除环境影响,项目投资也令许多人不解,但这其实是一个渐进认知的过程,任何伟大工程都需要时间来兑现其价值,期间质疑声不绝于耳也是正常的。

重要的是抱定信心和耐心,让事实和成果来证明一切。

20年后的今天,三峡的投资效益已经充分显现,它既是一个能源基地,也是生态屏障,更是经济命脉。

这些用电子表格难以完整表示的效益,才是工程的真正价值所在。

三峡工程已步入持续发展新阶段,这既体现在数字化建设,也体现在生态环境治理和多效益提升上。

数字三峡建设正在蓬勃展开,未来大坝将建成集水电站安全监测、运维管理和生产调度为一体的智能化数字化系统,这将大幅提升监控和决策效率。

同时结合未来更环保的电力需求端,三峡可以实现精细化调节,既保证发电量,又实现峰谷电价的最优配置,这将显著提高经济效益。

在数字三峡助力下,未来还能将与下游水电站形成完整的智慧水电站组,实现资源优化配置。

这种新型高效的水电联营模式,将向全球展示中国水电的数字化治理成果。

除数字化建设,生态环境治理也取得新进展,专家正积极研究水库蓄水后河道生态系统的自我调节机制。

比如通过水文信息的智能分析,科学确定下泄流量,这可以保证生态用水,为鱼类等生物提供良好的洄游环境。

未来这项研究的成果还可推广至其他水库,这将对我国水电站的绿色和谐发展产生重要指导意义。

当然,数字和生态建设需要持续巨资投入,但结合未来三峡的多效益带来的收益,这些投资仍十分可观且必要。

更重要的是,这些举措将赋予三峡工程更持久的活力,150年寿命,也许只是一个新的起点。

不过话说回来,这还重要吗?不管是从什么角度评判,三峡似乎都已经完完全全“值”了。

无语

赚的盆满钵满[点赞][点赞][点赞]

彧东

不知道 但建成后 就再也没有被淹

康仔

全国都要为它缴三峡基金!!