1924年上海夏令配克大戏院门前的长队蜿蜒至霞飞路转角,戴着贝雷帽的时髦青年与身着旗袍的闺秀们攥着《人心》的电影票,急切等待着中国影史首个"新女性"形象的诞生。当银幕上出现张织云含泪凝视镜头的特写时,整个放映厅响起了此起彼伏的抽泣声——这个从棚户区走出的孤女,正在用前所未有的真实表演重塑中国观众的审美认知。

在好莱坞式夸张表情统治默片时代的1920年代,张织云开创的"微表情"演绎堪称革命。据上海电影博物馆最新披露的史料显示,她在《空谷兰》中为诠释孪生姐妹的差异,曾连续三个月每天清晨到城隍庙观察商贩表情,夜晚则混迹百乐门记录交际花的举止。这种沉浸式体验表演法比斯坦尼斯拉夫斯基体系传入中国早了整整十年。

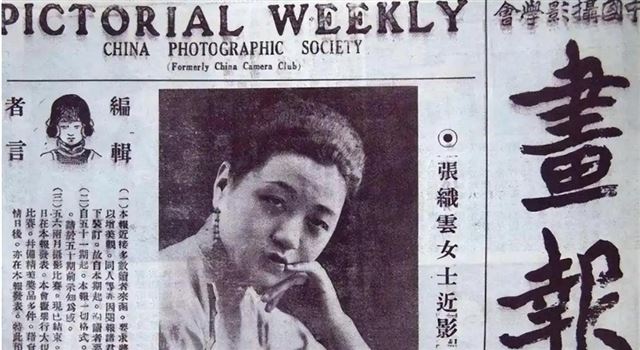

1926年电影皇后加冕典礼上,21岁的张织云身着自己设计的素缎旗袍,与那些身着巴黎高定的名媛形成鲜明对比。这个细节被申报记者敏锐捕捉:"织云小姐衣饰简朴如邻家女,然顾盼间自有风华。"正是这种"平民影后"的独特气质,让她成为都市新女性的精神图腾。当时《良友》画报的读者调查显示,76%的女学生将张织云视为职业女性典范。

当张织云在南京路永安百货选购第三件貂皮大衣时,她不会想到这个举动会成为压垮爱情的最后一根稻草。导演卜万苍在回忆录中写道:"她开始用香槟漱口,说法国贵妇都这样保养牙齿。"这个细节折射出当时上海影坛的吊诡现实:月薪200银元的当红影星,在资本新贵面前仍是"高级打工人"。

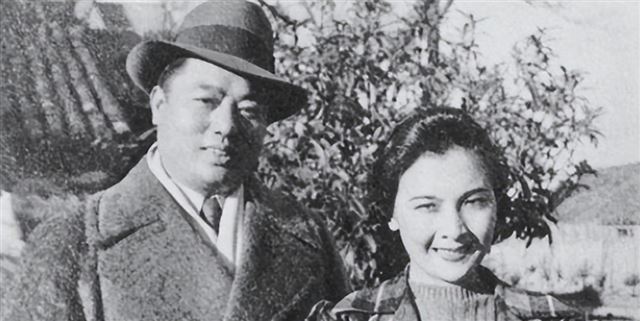

唐季珊这个精明的闽商,深谙如何将明星效应转化为商业价值。根据复旦大学经济学院最新研究成果,他借助张织云的名气,将"华茶公司"的市占率从1927年的13%提升至1931年的29%。在美国世博会的茶叶展销会上,张织云身着传统服饰沏茶的影像资料,至今仍保存在纽约现代艺术博物馆。

但这段各取所需的关系注定走向崩坏。当张织云发现唐季珊与阮玲玉的绯闻时,她在日记本上写道:"原以为他是避风港,谁知却是另一场风暴。"这种飞蛾扑火式的爱情选择,在当代心理学研究者看来,正是"童年创伤后遗症"的典型表现——孤儿出身的她,终其一生都在寻找物质与情感的双重庇护。

1932年淞沪会战的硝烟中,张织云站在外滩码头,看着自己的巨幅海报在炮火中化为灰烬。这个场景颇具象征意味:当民族危机来临,娱乐工业构筑的虚幻王国瞬间崩塌。上海电影制片厂近年发现的胶片显示,她在息影前最后参演的抗日影片中,将流离失所的难民演得入木三分,可惜生不逢时未能上映。

从影后到乞丐的坠落轨迹中,毒瘾只是表象。香港大学社会系2023年的田野调查发现,民国时期有47%的过气女星最终沦落风尘。更残酷的是,当张织云在弥敦道乞讨时,新兴的粤语片正在造就新一代影星,胡蝶、阮玲玉们早已接棒她开创的表演体系,在新的时代语境下焕发光彩。

晚年的张织云常对救济站义工说:"若能重来,我定要学胡蝶般进退有度。"这种迟来的顿悟,恰印证了社会学家费孝通的"文化滞后"理论——先驱者往往成为时代转型的祭品。她的悲剧本质上是传统女性向现代职业女性转型过程中必然经历的阵痛。

2019年,柏林电影节"中国经典修复单元"展映《人心》4K修复版时,现场观众为张织云的表演起立鼓掌。这种跨越时空的致敬,揭示了艺术生命的永恒价值。年轻影迷在社交媒体上发起#寻找张织云#话题,试图在九龙城寨遗址拼凑她最后的人生轨迹。

当我们用现代视角审视这段往事,会发现更多被忽视的细节:张织云实则是中国最早具有品牌意识的艺人,她设计的"织云款"发型曾在东南亚风靡;她还是默片时代少有的坚持参与剧本创作的女星,现存电影资料馆的《玉洁冰清》手写剧本上,密密麻麻全是她的批注。

历史学者提醒我们注意:在张织云沉沦的同时,她的表演美学正在悄然改变中国电影。北京电影学院2024年的研究表明,她首创的"生活流"表演范式,直接影响了30年代左翼电影的现实主义风格。那个蜷缩在香港街头的苍老躯体里,始终跃动着中国电影美学的基因密码。

站在百老汇电影中心顶层俯瞰维多利亚港,霓虹灯牌与1920年代上海滩的月色在时空中重叠。张织云的故事从来不是简单的红颜薄命剧本,而是一面棱镜,折射着中国电影工业初生期的野蛮生长、资本与艺术的永恒博弈、以及女性觉醒的曲折历程。

当我们在流媒体平台刷着短视频,可曾想过每个点赞背后都是新时代的"电影皇后"争夺战?张织云用生命书写的启示录依然在放映:在流量为王的时代,是选择做转瞬即逝的烟火,还是成为穿越时空的星光?这个问题,正等待着每个追逐镁光灯的人给出自己的答案。