51块钱,能做什么?或许能买两杯咖啡,或许能加满一箱油,但你有没有想过,它还能让你横跨2000公里?最近,一位博主分享了自己驾驶皮卡,装满白菜,从江苏苏州到甘肃兰州,利用绿通政策,仅花费51元(307元买白菜,到兰州卖了256元)就完成了这趟旅程的经历。这番操作引发了网友热议,有人点赞他的精明,有人质疑他钻空子,更有人跃跃欲试,想效仿他的做法。那么,绿通政策究竟是什么?它真的可以被如此“灵活运用”吗?这样的行为又会带来哪些潜在问题呢?

绿通政策,简单来说,就是为了保障鲜活农产品运输而设立的免费通行政策。它的设立初衷是为了降低农产品的运输成本,让新鲜的蔬菜、水果、肉类等能够更快地到达消费者手中,稳定市场供应,惠及民生。试想一下,如果没有绿通政策,长途运输的成本势必会转嫁到消费者身上,导致菜价上涨,影响人们的日常生活。从这个角度来看,绿通政策无疑是一项利国利民的好政策。

这位博主的经历,恰恰展现了绿通政策在降低运输成本方面的作用。2000多公里的路程,如果按照正常的收费标准,过路费可能高达上千元。而他通过购买并运输白菜,最终只花费了51元,节省了一大笔开支。这对于很多从事农产品运输的司机来说,无疑是巨大的吸引力。

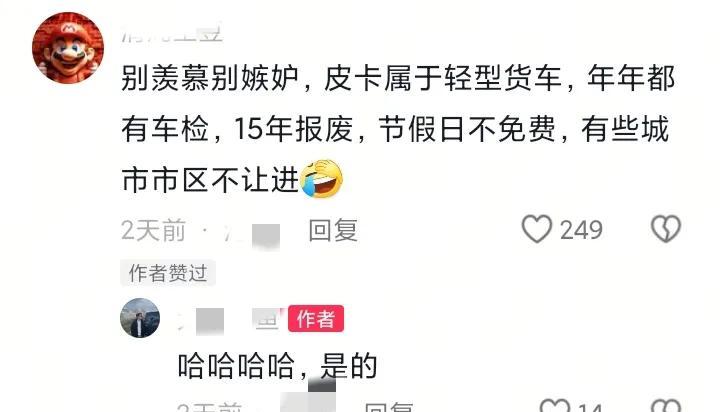

然而,这位博主的做法也引发了争议。有人认为,他钻了政策的空子,利用绿通政策进行长途自驾游,而非真正的农产品运输。虽然他购买了白菜,但其目的并非为了销售盈利,而是为了免除过路费。这种行为是否符合绿通政策的初衷,值得商榷。

更令人担忧的是,这种行为可能引发效仿,导致绿通政策被滥用。如果越来越多的人为了省钱而效仿这种做法,将会给高速公路的正常通行秩序带来压力,甚至可能影响真正需要使用绿通的农产品运输车辆。试想一下,如果高速公路上挤满了装载着少量农产品的私家车,而真正运输大量农产品的货车却因为拥堵而延误了送货时间,最终受损的还是消费者。

根据交通运输部的数据,2022年全国高速公路总里程突破17.7万公里,日均交通流量超过5000万辆次。 如此庞大的交通流量,对高速公路的管理和运营提出了极高的要求。如果绿通政策被滥用,无疑会加剧高速公路的拥堵,降低通行效率。

此外,绿通政策的审核机制也存在一定的漏洞。目前,绿通车辆的审核主要依靠人工查验,存在一定的 subjective 性。一些司机可能会通过伪造证件、虚报货物等方式蒙混过关,从而滥用绿通政策。 例如,有报道称,一些司机将少量农产品堆放在车厢表面,而车厢内部则装载着其他货物,以此来逃避过路费。这种行为不仅损害了国家利益,也扰乱了市场秩序。

为了防止绿通政策被滥用,相关部门需要加强监管,完善审核机制。 一方面,可以加大对违规使用绿通车辆的处罚力度,提高违法成本,震慑 potential 违规者。 另一方面,可以探索利用科技手段,例如ETC、车牌识别、图像识别等技术,对绿通车辆进行更加精准的监控和管理,减少人工干预,提高审核效率。

此外,还可以考虑对绿通政策进行更加精细化的管理。例如,可以根据不同农产品种类、运输距离、车辆类型等因素,制定不同的收费标准或优惠政策,避免“一刀切”式的管理,更加精准地扶持真正从事农产品运输的车辆。

回到这位博主的案例,他的行为虽然引发了争议,但也给我们提供了一个思考的机会。它提醒我们,任何政策的实施都可能存在漏洞和被滥用的风险。 我们应该如何完善政策,如何加强监管,如何平衡政策的灵活性与规范性,这些都是值得我们深入思考的问题。

绿通政策的初衷是好的,它旨在保障农产品运输的畅通,惠及农民和消费者。 然而,任何政策都需要在实践中不断完善和改进。 只有加强监管,堵塞漏洞,才能确保绿通政策发挥其应有的作用,避免被滥用,真正造福于民。 同时,我们也呼吁广大司机朋友,要自觉遵守交通规则,合理使用绿通政策,共同维护良好的道路交通秩序。 不要为了蝇头小利而损害了公共利益,最终得不偿失。

总而言之,绿通政策的利弊需要我们辩证地看待。 一方面,它降低了农产品运输成本,稳定了市场供应;另一方面,它也存在被滥用的风险,需要加强监管和完善。 只有不断完善政策,加强监管,才能确保绿通政策发挥其应有的作用,真正惠及民生。