三百多年前,一桩由史书引发的惨案震动江南。

清朝统治者以"谋逆"之名掀起腥风血雨,牵连者从著书者到刻工、买书者无一幸免。

这场被称为"清朝第一文字狱"的《明史》案,究竟冤死了多少人?真相至今是谜。

清朝文字狱

一、一本书引发的灭顶之灾

1651年,浙江富商庄廷鑨偶然购得明朝首辅朱国祯的《明史》遗稿。

为圆"青史留名"之梦,他召集文人增补崇祯朝史实,将书更名为《明史辑略》刊印。书中沿用明朝年号,直呼清廷先祖为"建州夷人",埋下致命祸根。

落魄知县吴之荣嗅到"升官密码"。他先是敲诈庄家未果,转而将首版禁书直呈清廷。

时值康熙年幼,权臣鳌拜主政,当即以"谋反大逆"定调,掀起史无前例的清算。

1663年五月,清廷派重兵赴杭州办案。从著书者、作序者到刻字匠、卖书商,甚至买书者皆被株连。

据目击者记载:"狱卒夜以继日提人,哭号声震天,血染钱塘江水。"

更令人胆寒的是,已去世的庄廷鑨被掘坟戮尸,其弟被凌迟,家族16岁以上男丁尽数斩首,女眷发配边疆为奴。

而湖州知府、推官等官员因"查办不力"亦遭处决。

雍正帝画像

二、死亡人数成历史悬案

这场浩劫究竟吞噬多少性命?史料记载扑朔迷离:

70人说:思想家顾炎武在《书吴潘二子事》中记录"所杀七十余人",后世官修史书多采此说。

221人说:地方志《湖州府志》及多部清代笔记提到,仅被凌迟、斩首者即达221人,数千人遭流放。

千人论:案中幸存者陆圻的外孙吴磊撰文揭露,算上狱中虐死、流放途中病亡者,"所诛不下千人"。

史家分析差异根源:清廷刻意淡化案情,而民间记载包含隐性受难者。当时有文人悲叹:"一书成,则百户绝,笔墨之祸甚于刀兵!"

而列名参订的才子陆圻因提前报备侥幸逃生,但出狱后目睹"友人头悬城门,稚子饿毙道旁",最终散尽家财遁入空门。

其女陆莘行在《老父云游始末》中回忆:"每有官兵马蹄声,小儿皆噤声颤栗。"

更讽刺的是,告密者吴之荣虽获升官,但不出三年暴毙,民间盛传其"七窍流血,状如厉鬼",被视为天道轮回。

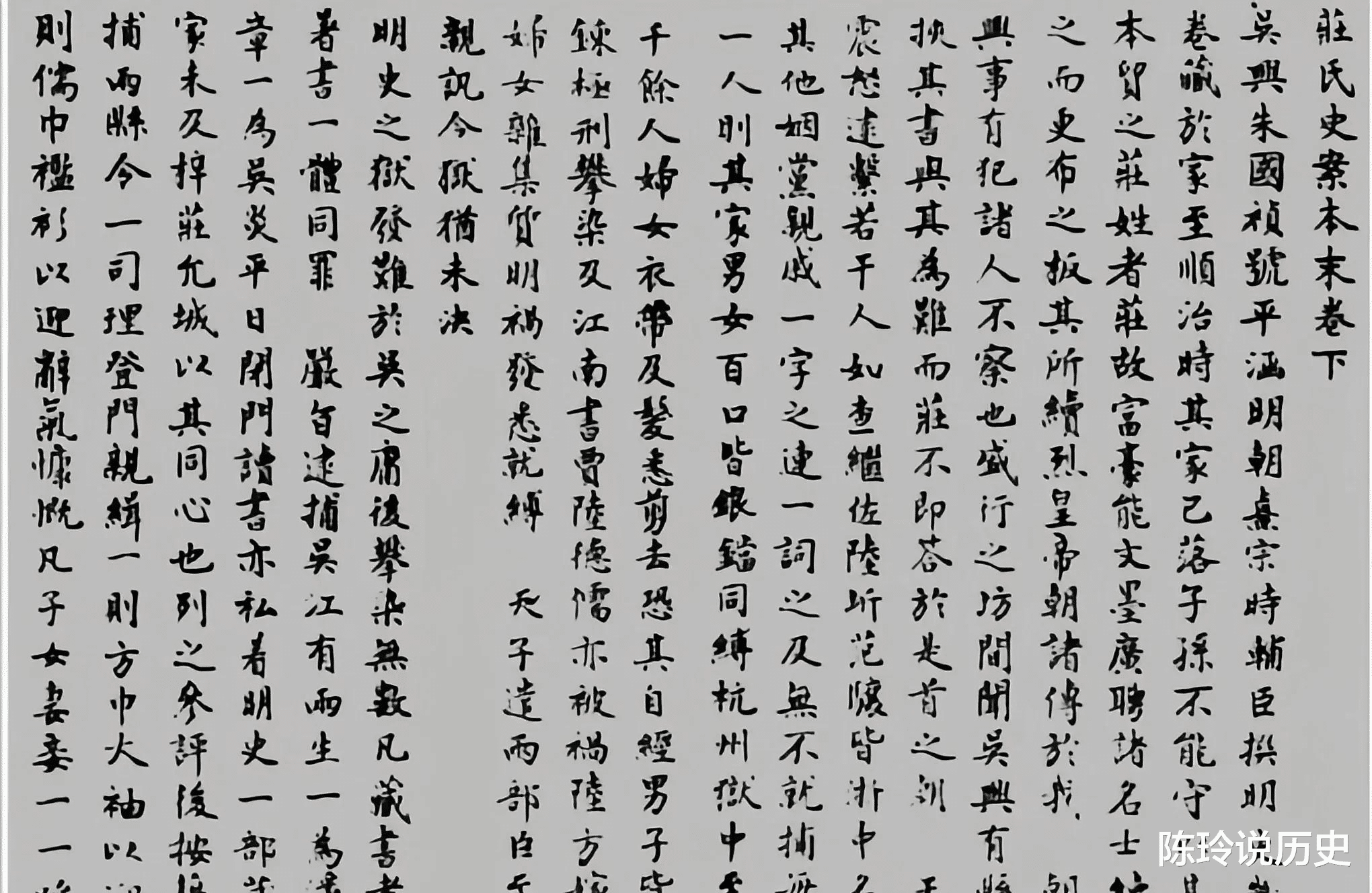

《庄氏史案本末》

三、文字狱背后的统治密码

《明史》案拉开了清代百余场文字狱的序幕。通过这场屠杀,清廷成功制造了恐怖记忆:

销毁所有首版《明史辑略》,致其内容至今成谜

强制江浙文人迁往东北"开荒",瓦解江南文化圈

推行"避讳学",连"明""清"二字都可能招祸

正如史学家孟森所言:"一字可兴狱,万卷皆成灰。文人不敢言史,则天下再无信史。"

《清朝文字狱》

结语:

三百年过去,西湖畔的"庄史案纪念碑"依然无迹可寻,但那些消失在文字中的亡魂,始终叩问着历史的真相。

当我们翻开史书时,或许该多问一句:那些被抹去的故事里,藏着多少未寒的忠骨?又有多少历史真相被埋没?

那么,您对当时的“文字狱”有何见解,欢迎评论区留言谈论!