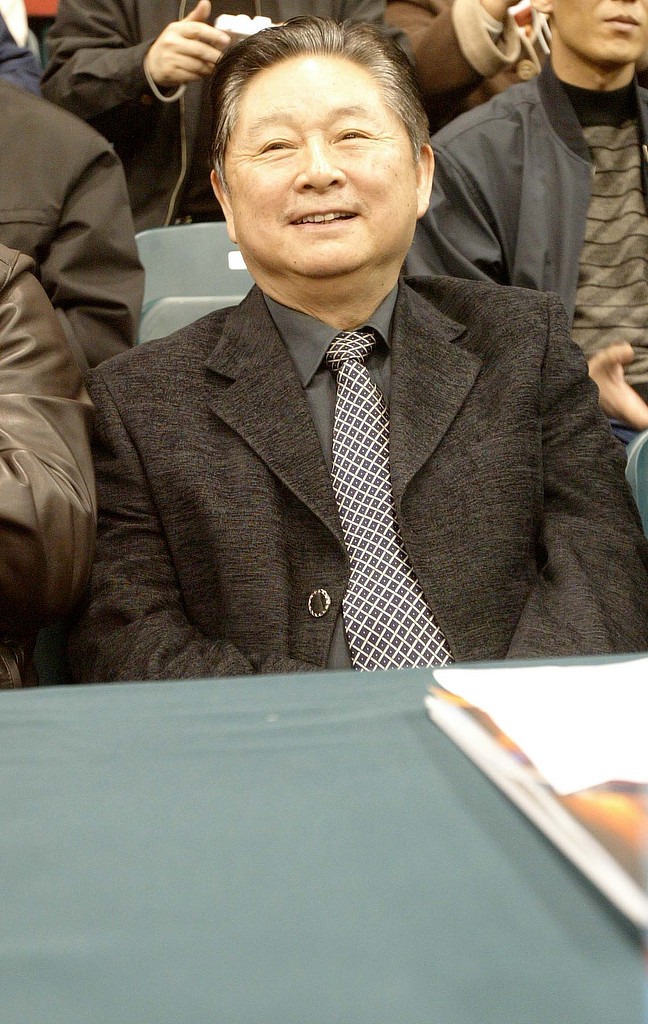

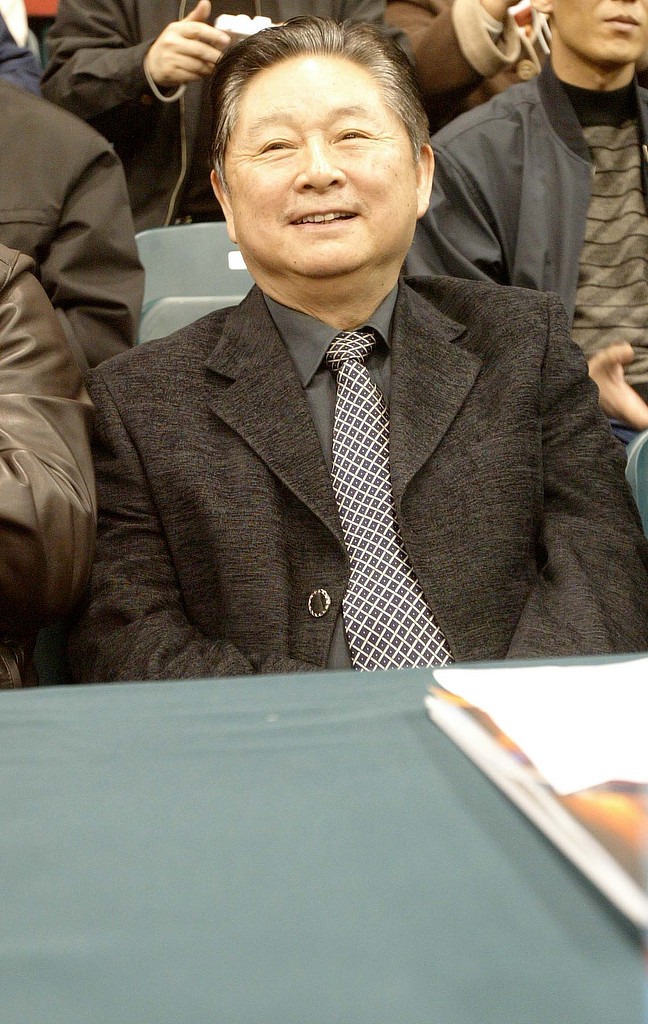

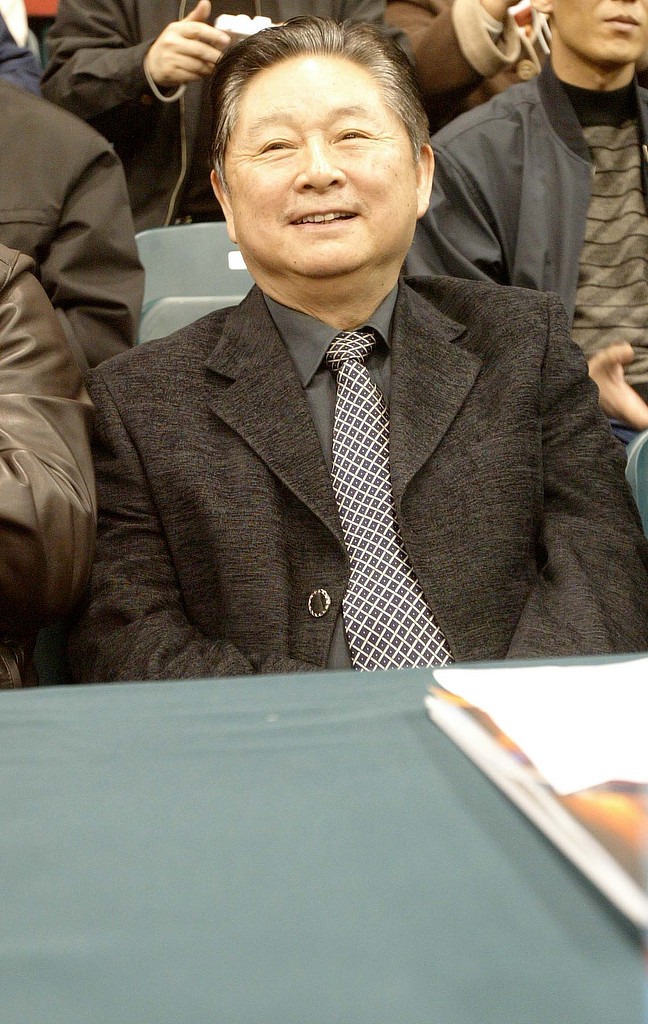

在中国乒乓球运动发展史上,徐寅生1960年代撰写的训练笔记犹如一座永不熄灭的灯塔,其朴素的训练智慧在当代竞技体育中焕发着新的生机。这份凝结着运动员实践经验的珍贵文献,超越了时空限制,为现代乒乓球训练提供了极具现实意义的启示。

历史背景与核心思想重探

徐寅生所处的时代,中国乒乓球正处于技术体系的初创期。笔记中反复强调的"眼到、手到、心到"训练理念,在物质条件匮乏的背景下建立起完整的训练逻辑。通过逐日记录的挥拍次数、步伐移动距离等数据,构建出以量变促质变的科学认知。这种将主观感受与客观数据相结合的训练方式,与当代运动生物力学强调的"动作感知-数据分析"双轨模式形成跨越时空的呼应。

基本功训练的现代诠释

笔记中"千板不累"的击球训练要求,在当今高强度对抗中展现出预见性价值。现代教练发现,持续稳定的多球训练不仅能强化肌肉记忆,更能培养运动员在疲劳状态下的技术稳定性。徐寅生强调的"身体如弹簧"的发力理念,与当代运动解剖学揭示的"动力链传导"原理不谋而合,印证了传统训练法对核心力量开发的深刻认知。

战术意识的时空对话

"预判如弈棋"的战术思想在智能化训练时代获得新解。笔记中记载的"观肩识球路"等经验法则,与现代视频分析技术揭示的击球前兆形成理论共振。徐寅生提倡的"以长打短"战术体系,在当今强调技术全面的竞技环境中,演化出更具动态性的"扬长控短"策略,要求运动员建立实时评估对手弱点的战术敏锐度。

心理训练的永恒价值

"心如止水"的赛场心态要求,在当代运动心理学框架下获得科学支撑。笔记中"胜负皆修行"的哲学思考,与正念训练强调的专注当下理念高度契合。徐寅生记录的自我对话训练法,与现代心理调控技术中的认知重构策略存在方法论层面的相通性,共同指向运动员心理韧性的锻造。