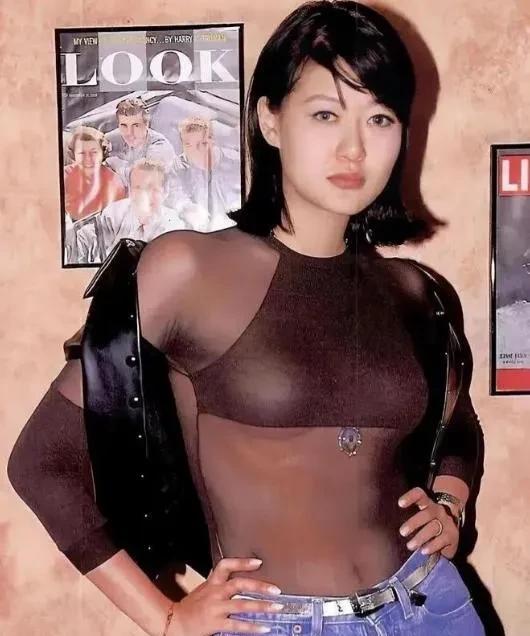

1990年香港亚视大楼的走廊里,17岁的陈宝莲攥着裙角瑟瑟发抖。化妆师正往她裸露的肩膀涂抹亮粉,母亲在更衣室外用上海话催促:"阿拉宝莲最乖了,拍完这部戏就能给家里买大房子了。"这个场景如同命运的分水岭,将少女的人生劈成两半——前半段是弄堂里跳皮筋的上海小姑娘,后半段是香港娱乐圈最著名的"艳星标本"。

在心理学界最新发布的《东亚家庭代际创伤研究报告》中,陈宝莲的案例被列为典型样本。报告指出,控制型父母对子女的情感勒索,往往比肢体暴力更具毁灭性。就像陈宝莲的母亲汪女士,用债务锁链将女儿拖入深渊时,始终保持着"为你好"的道德姿态。

这种畸形的亲子关系在娱乐圈绝非孤例。2023年韩国女星张素妍在回忆录中披露,母亲曾将她的初夜标价卖给富商。台北市家庭暴力防治中心数据显示,近五年涉及艺人家庭的监护权纠纷中,有38%存在经济剥削。当血缘成为剥削的通行证,那些本该提供温暖的港湾,反而成了吞噬灵魂的黑洞。

陈宝莲的日记本里藏着令人心碎的细节:1992年拍摄《聊斋三集之灯草和尚》时,她在片场高烧40度仍被逼着完成激情戏。收工后躲在洗手间呕吐,母亲却在数着片酬冷笑:"装什么清高,早该习惯了吧?"这种精神PUA式的控制,比风月片的镜头更摧残人心。

香港浸会大学2024年发布的《娱乐产业劳工权益白皮书》揭开了惊人事实:上世纪90年代风月片女星的平均从业寿命仅5.2年,而她们创造的票房价值却是同期文艺片的8倍。在这个嗜血的美丽经济链条中,陈宝莲们既是商品又是消耗品。

笔者探访过铜锣湾某间停业的电影公司旧址,墙皮剥落的会议室里还留着当年的排片表。密密麻麻的拍摄日程中,"陈宝莲"三个字像被钉在十字架上的蝴蝶标本。知情场记透露,某次连续72小时拍摄后,陈宝莲在化妆间崩溃大哭:"我感觉身体已经不是自己的了。"这种系统性的剥削,如今在短视频时代演变成更隐蔽的形态——主播工会的"卖身契"、MCN机构的霸王条款,都在重复着相似的悲剧。

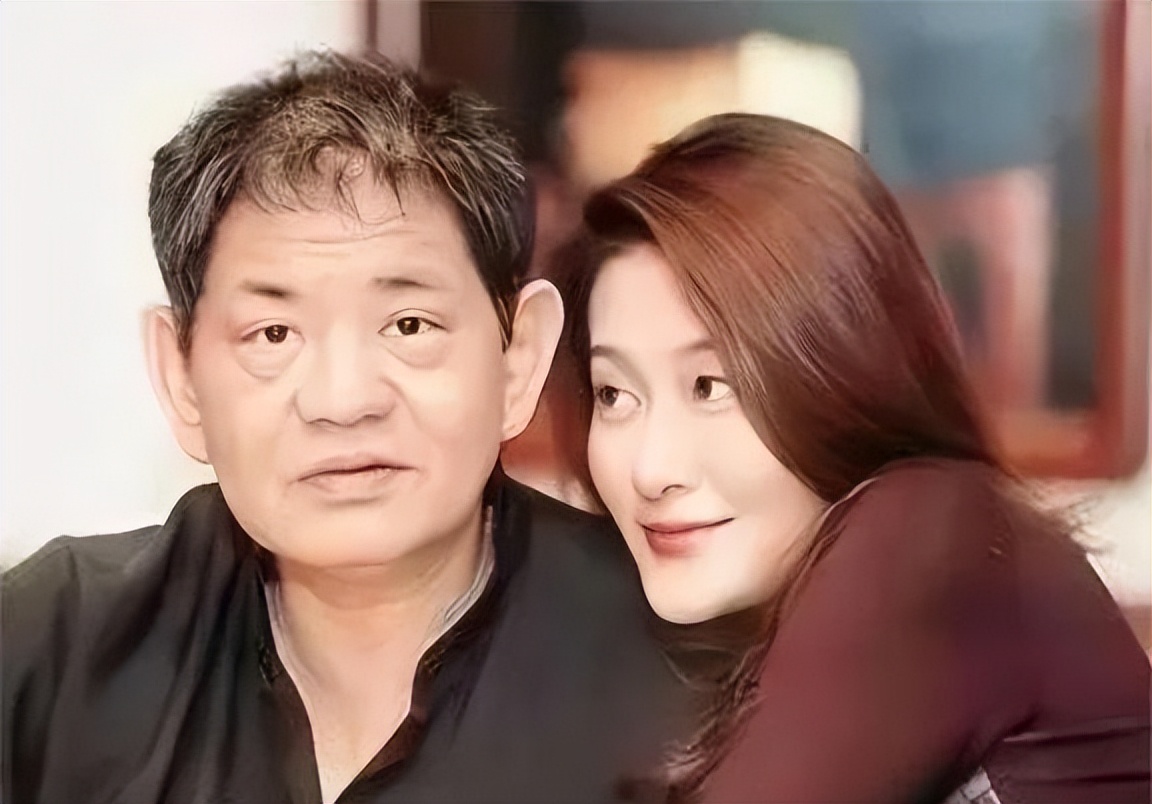

值得关注的是,陈宝莲在遗书中反复提及的"15岁魔咒"。这与现代发展心理学中的"青春期创伤窗口期"理论不谋而合。加州大学伯克利分校2023年的研究表明,14-16岁遭受重大心理创伤的个体,成年后罹患边缘型人格障碍的风险增加47%。这或许能解释,为何她在遇到黄任中时会像抓住救命稻草般沉沦。

在陈宝莲儿子煌祎22岁生日那天,养母邱黎宽带着他来到香港防止自杀协会做志愿者。这个细节像黑暗中的萤火,照亮了救赎的可能。如今香港社会福利署推出的"艺能新星保护计划",要求未成年艺人必须有独立第三方监护人,这正是用制度缝合曾经的伤口。

笔者走访了旺角新开设的"心灵避风港"咖啡馆,这里是专门为娱乐圈新人提供心理疏导的公益空间。23岁的选秀歌手阿May说:"每次看到陈宝莲的纪录片,就更珍惜现在能说'不'的权利。"这种代际之间的疗愈,或许是对悲剧最好的纪念。

台北市立美术馆正在筹备的"被折断的羽翼"特展中,陈宝莲未公开的绘画作品首次亮相。那些色彩暴烈的自画像里,破碎的蝴蝶在火焰中重生。策展人林女士说:"我们要展示的不是猎奇,而是警醒。"当社会开始用艺术治愈伤痛,说明我们终于学会了正视历史的疤痕。

结语站在香港殡仪馆旧址前,雨水冲刷着陈宝莲出殡时的黑白照片。二十二年过去,她的故事不再是茶余饭后的香艳谈资,而成了照进现实的棱镜。当我们讨论#原生家庭伤害#、#职场PUA#这些热搜话题时,是否意识到每个标签背后都是鲜活的生命?

在短视频称王的时代,每天仍有无数"小陈宝莲"在镜头前强颜欢笑。但值得庆幸的是,香港演艺学院最新开设的"艺人权益保护"必修课里,陈宝莲案例是重点分析对象。这或许印证了哲学家阿多诺的那句话:"在错误的生活里,正确生长的可能。"

此刻夜色中的维多利亚港,游轮鸣笛声惊起成群白鹭。它们振翅的身影,多像那些挣脱枷锁的灵魂。当我们学会在制度层面织就安全网,在文化层面消解偏见,在个体层面坚守尊严,或许就能让下一个"陈宝莲"获得飞越深渊的力量。毕竟,照亮黑暗的从来不是诅咒黑夜,而是亲手点燃星光。