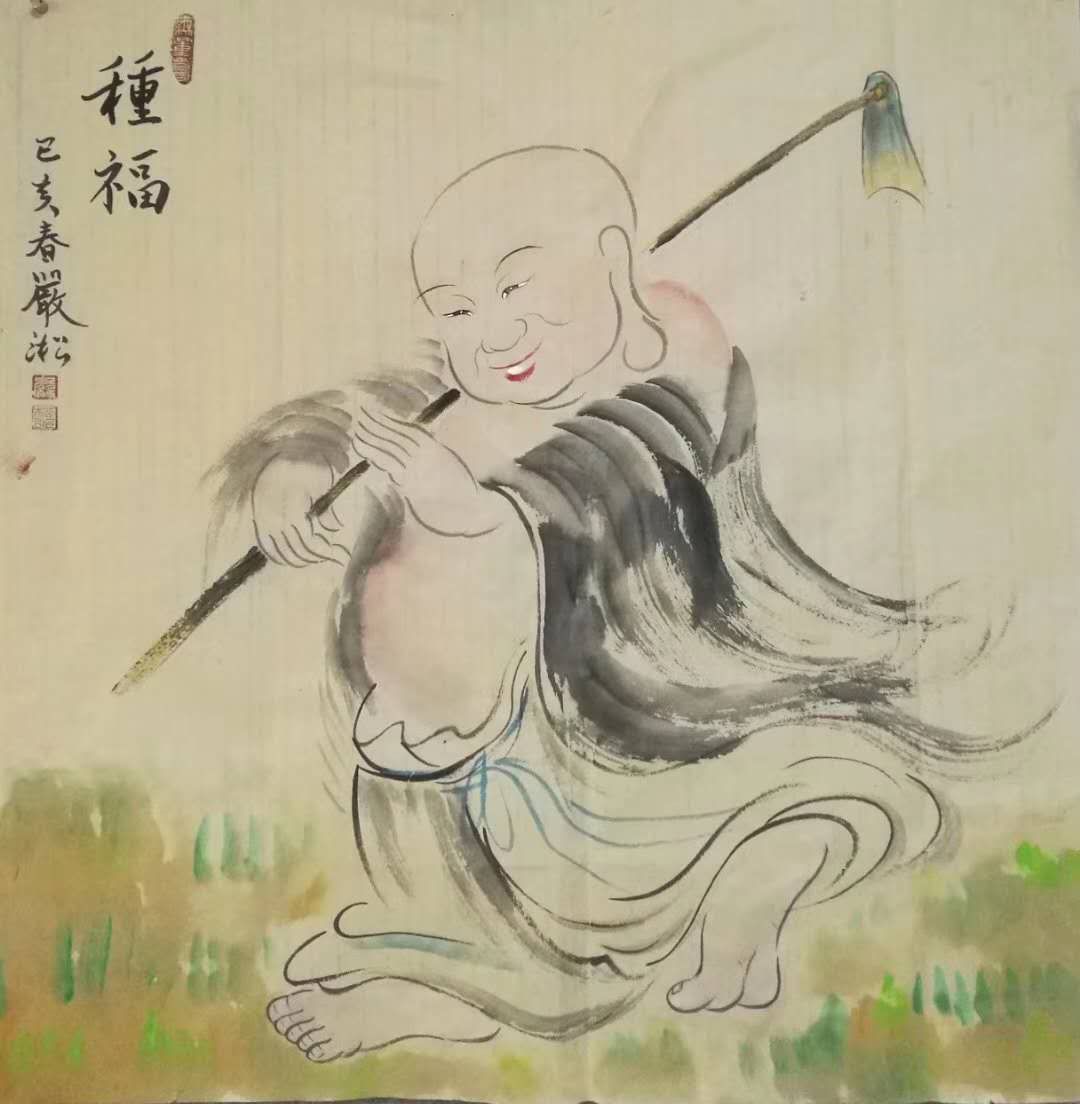

严淞,中国湖南溆浦人,青年画家,擅长佛教人物画,兼攻山水画。其作品充分体现了东方艺术中“禅”的韵味,笔简意足、意境空阔、清脱纯净、直指人心。笔锋勾勒处尽显大方,淡雅而显高贵,形成了禅意、禅空、禅境、禅学的脉络。

(文/家箐)禅为何物?既深且浅,既远且近,既晦且明。当你心随万物而动,万物幻化你心的时候,禅是深奥遥远难解的;当你心观万物而不住,万物臣服你心的时候, 禅是浅显随在易明的。喝茶能解禅,观画能悟禅,行住坐卧谈笑静默无一不能禅, 关键在于,你是否有颗禅心。有了禅心,即使生活沉重,日子也会像羽毛般轻盈, 苦也不觉苦,严淞就是这样,从狭缝中走出了一片广袤的精神世界,而他的禅性佛画,也正悄悄地拂拭我们尘覆的心灵。

画佛画是发心,也是冥冥注定

对于一个对精神层次要求颇高的人来说,丰富而深刻的灵魂是他们一生的追求,如果这个时候,他们又恰好能为这种灵魂之物找到最恰当的表达方式,那么创造出令人为之动容的作品,是自然而又必然的。在严淞进行佛画创作之前,他的山水花鸟画已有一定功底,但创作时总感觉无法直达心意。由于受母亲影响,严淞从小信佛。这种信仰在他青年时期就把其关于自身的价值引向了内心,从而实实在在地过着一种内在的精神生活,他总觉得自己应该做些什么。2007 年底,他有了一个伟大而纯粹的发心:通过佛画来诠释佛家的宗义和精神,以此来弘扬佛学思想。之后严淞便开始探足书画市场,希望借得前人的经验来开启创作。他遍访当时的书画市场、古玩城、美术馆,却很少有与佛教题材相关的画作。于是在 2008 年的时候,严淞开始自己探索,并画出了“知足常乐”“皆大欢喜”等系列作品,他欣喜地发现,自己能够通过佛画表达出内心的情感, 能够画出画外之音,同时别人看了之后,心灵能够受到启发。以画入禅,将每幅画都赋予禅意,由此成为严淞一以贯之的画风。在他看来, 禅表达的就是一种生活,就是花草树木吃饭喝茶,这并不高深,甚至一片树叶都可见禅意。而它存在的唯一方式,就是我们在心中感悟到它,也正因为这样,它实际无处无在。严淞与佛画之间的渊源,还可以往更深的去探究。绕过浅层意识层面,你会 发现那颗冲破意识的种子早已在灵魂层面存在,下意识行为就是最好的证明。只是当时思维还未察觉到,直到多年后终于可以把前后贯连起来,才发现,这就是口中的“冥冥注定”。严淞说他画佛画就是冥冥中注定的。读初中的某天,严淞偶然兴起,画了幅观音像,初次画就画得相当传神,因此还得到了母亲的奖励;后来上了高中,严淞临摹起《地藏菩萨本愿经》,画了十多幅地藏王菩萨彩像,也因为他的画,当地几乎每个寺庙都塑了尊地藏王菩萨像,开始虔诚信奉。

灵魂独行,做一回“苦行僧”

在进行佛画创作的前几年,严淞基本每天都把自己关在屋子里,一个星期买一次菜,不是看书就是画画,画累了睡,睡醒了画,日夜颠倒,五六点钟的时候经常分不清傍晚和黎明。严淞说这是一段苦行僧般的岁月。苦行僧的生活不是人人都能忍受,尤其对于一个追求生活品质及规律化生活的人来说,这就如同不见天日。可事实是:如果将精神生活和物质生活的平衡打破,极致且心甘情愿的去追求其中一头,那么你对另一头的感受自然而然会变得不甚敏感,甚至没有要求。这个阶段,严淞可以每天只吃一顿,这一顿有时就是一个面包,但他不觉苦, 因为所思所想几乎全部被佛画创作所占据,身体也自觉地归于平静,简单而不闹腾。他每天只是重复地做着同一件事情,画画——修改——无数次的再修改。如今严淞的作品尽显成熟与稳定,气韵流畅不拘一格:嘴巴写意,一点一墨就有了味道;耳朵以两节线条来勾勒,“因为耳骨和耳垂之间是灵活的,用两笔来画,耳朵似乎可以飘起来”。严淞说,绘画中的每一个进步,哪怕只是一丁点, 看似简单,有时也要花上一年半载的时间。从这个层面来讲,画画实在是一个不断发现的过程,而一切发现同时也是创造,正因为发现了耳朵的本质是柔软,能体现耳朵柔软的画法自然也就被创造出来了。严淞就这样画过了 4 年,摸索了 4年,领悟了 4 年,后来有人评价他的笔法“有飘动之势,一笔挥就”,但只有他自己清楚,支撑起这“活泼泼”的背后是甘于寂寞的漫长与艰辛。

立身画外 存心画中

一幅画,一首歌,一支舞,起初并不全然可以被称之为艺术,他们诞生的时候只是一个个作品,但由于有了精神的连接,思想的生长,情感的共鸣,于是, 活了起来,也就有了恒远的可以被咀嚼品味的意蕴。一个“悟道”的画家,其高妙的绘画,不在于技艺上从低到高的逐渐修为, 而是明心见性直指本原,“画如禅理”,强调自识本心。严淞的画作,欣赏过的人都会觉得深入人心,这入心,实际上就是一种心灵 的相通,它由形入眼,最终却将你引向了无边广袤的精神世界。严淞说,一幅画绝不是看你的技艺有多高,而是看你的思想走得有多远,最终是背后的文化决定了你的水准,底蕴越深厚,画的生命越长远。严淞的画,深具性灵之美,圆润之美,超脱之美。能画出今天的意蕴,严淞还有一段“无心插柳柳成荫”的经历:由于特别爱好音乐,严淞业余时间便去学习了音乐。现在回想起来,他感谢这段经历,“学习音乐、表演、戏剧”,看似与绘画毫无关联,但往往会产生意想不到的助力,比如我欣赏贝多芬交响曲,便可以将其中的节奏和韵律运用到绘画里;比如影视于绘画,让我懂得光影和画面的处理。所以艺术的修养与素质很重要,它不光是一个方面,而是一种综合的审美力,画作水平的高低确实是由自身的欣赏水平决定的,这一点,我和别人走了不同的路。”严淞的综合审美观,亦用在了他的国画教学上,他带的学生小到三岁大到七八十岁,都能画,“很多时候,我教他们的是审美观。如果为了画某样东西而画某样东西,那只是一种技法,是比较容易的。”严淞认为,一幅好的作品,必须在动笔前先把它拔到一定的高度,然后再去填满。画的功夫永远在画外,就像醉翁之意永远不在酒,画和酒一样,都只是一个载体,让你在这个过程中滤掉生命的杂质与修饰,见山不是山,见水不是水,看见的,只是生命,以及生命的本质。