1985年《大众电影》封面上的旗袍美人仍在微笑,但她的扮演者早已消失在公众视野。 当《敌营十八年》的观众还在为女特务罗茂莉的狡黠心惊,当《子夜》的影迷仍记得徐曼丽摇曳生姿的裙摆,李小力却选择在事业巅峰期骤然离场,留给中国影坛一个至今未解的谜题。

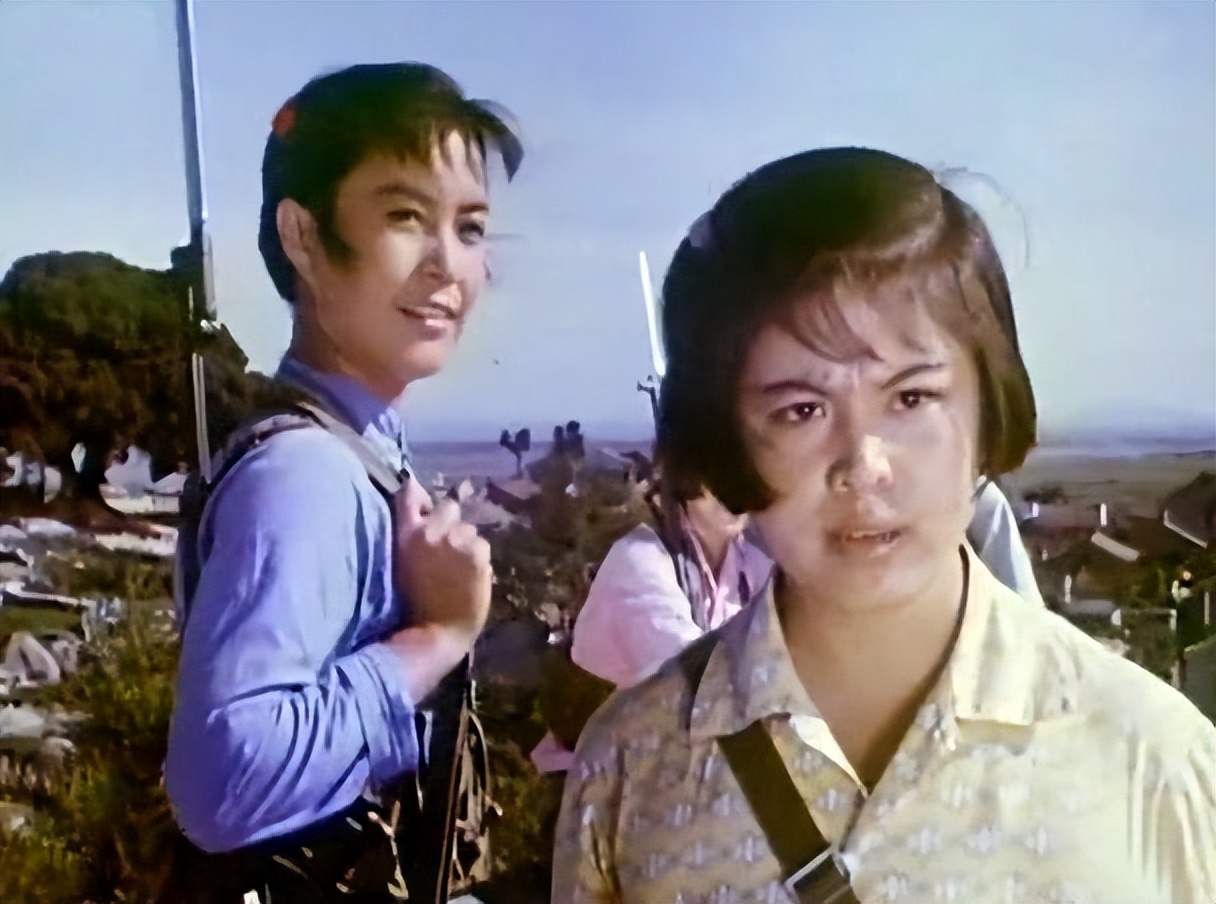

1955年长春的初雪覆盖了红星机械厂家属院,12岁的李小力正趴在锅炉房的玻璃窗上,借着热气哈出的圆圈反复练习《红灯记》选段。 这个东北工业家庭出身的女孩,在特殊年代跟随母亲下乡务农时,总把田间地头的草垛当成舞台。 1971年两次报考长春电影制片厂落榜的经历,几乎掐灭了她最后的希望,直到谢铁骊导演在《海霞》片场发现这个眼里闪着执拗光芒的姑娘。

北京电影学院78级表演班的走廊里,总有个捧着《演员的自我修养》的瘦削身影。 当同班的张丰毅已在《骆驼祥子》崭露头角,方舒开始担纲《日出》女主角时,李小力仍在排练室反复打磨每个眼神。 这种近乎严苛的专业态度,最终在《敌营十八年》选角时得到回报——她主动请缨出演女特务的惊人之举,让导演王扶林看到了真正的演员魄力。

1980年的央视摄影棚里,道具组特意为"罗茂莉"准备了十二套不同面料的旗袍。 李小力却坚持穿着粗布戏服完成初期戏份,她解释:"特务的伪装越朴素,暴露时的反差才越震撼。 "这种对角色的深度解构,使得这个反派角色意外获得观众同情。 当《子夜》剧组将徐曼丽的剧本递来时,她正在话剧舞台上演着江姐,两个极端的女性角色在她的身体里奇妙共生。

在西安电影制片厂拍摄《人生》期间,李小力创造了三天完成黄亚萍所有戏份的纪录。 白天她是高傲的城市女青年,夜晚赶回《少帅传奇》片场化身民国闺秀。 这种近乎分裂的创作状态,最终促成她做出改变命运的决定——当同辈演员争相出演女主角时,33岁的她选择回到长春电影制片厂,在《最后一个皇妃》里甘当绿叶。

1998年深秋,正在筹拍《我的1919》的导演黄健中收到一封来自温哥华的航空信。 信笺上娟秀的字迹写着:"舞台灯光暗去时,演员才看得清自己的影子。 "此时距离李小力突然息影已过去五年,关于她离开的原因众说纷纭:有人说她为陪伴留学女儿,有人传言她受困于角色定型,而当年《子夜》的化妆师透露,她总在收工后反复擦拭口红,仿佛要抹去角色留在身上的印记。

如今在温哥华唐人街的社区剧院,偶尔会有观众认出那个指导华人孩子排戏的优雅女士。 六十八岁的李小力将银白发丝绾成利落的发髻,依然保持着演员的形体管理。 当被问及是否后悔巅峰隐退,她抚摸着1983年《大众电影》金鸡奖特刊封面上的自己,淡淡笑道:"每个角色都是生命的分身,我不过是把最美好的七个分身留在了胶片里。 "

从长影厂落榜生到北电学霸,从反派专业户到表演系导师,这位在时代浪潮中始终清醒的女演员,用急流勇退的方式完成了最震撼的"角色塑造"。 当影视圈还在热议"中年女演员困境"时,李小力早在二十年前就用行动给出了答案——真正的艺术家,永远掌握着自己的人生剧本。