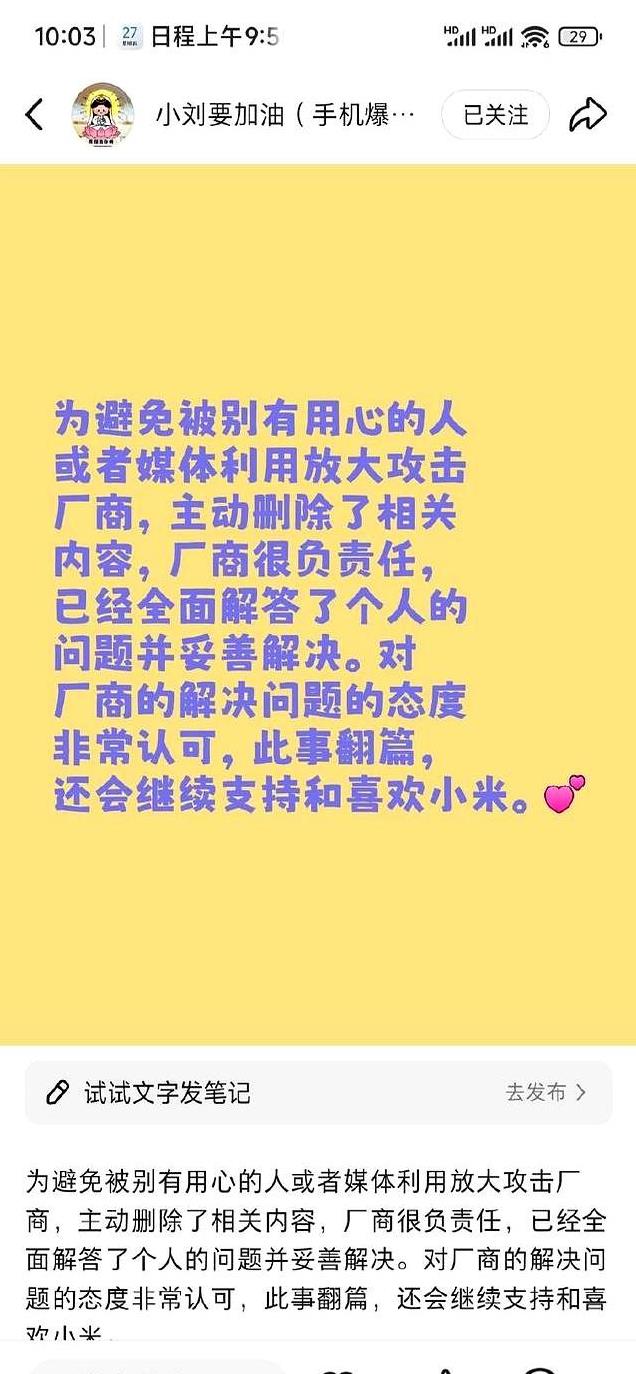

手机爆炸烧了房子,这事儿听着就让人揪心。河南那位小米用户在小红书上维权,把事情的来龙去脉都说了,结果闹得沸沸扬扬之后,帖子又删了,说是“避免被别有用心的人攻击厂商”。这操作,有点让人摸不着头脑。

房子烧了,猫没了,这打击搁谁身上都受不了。好不容易装修好的婚房,住了才一年多,就变成一片废墟,还得靠亲朋好友捐赠衣服和日用品,想想都觉得难。消防的火灾事故认定书写得明明白白,起火原因是小米12手机充电引起的。按理说,这责任划分应该挺清楚的。但事情的走向却有点微妙。一开始,小米方面的反应速度挺快,又是本地售后又是郑州总公司,都来现场看了。但之后呢?就剩下本地售后当传话筒,第三方定损的金额也不够拆除和重新装修的,更别说其他损失了。最让人难受的是,后期租房、精神损失、误工费,人家压根不认。

这就有点耐人寻味了。一方面,厂商积极介入,表示要解决问题;另一方面,实际赔偿却让人觉得诚意不足。这不禁让人想到,厂商的“负责任”到底体现在哪里?是快速的响应速度,还是最终的赔偿金额?更让人疑惑的是,当事人删帖的操作。说是“避免被别有用心的人攻击厂商”,这话说得好像有点委屈,但细想一下,难道之前在网上维权,不也是为了维护自己的合法权益吗?为什么事情解决之后,反而要主动“息事宁人”?这里面,可能涉及一些我们看不到的博弈。也许是厂商给出了一个比较满意的解决方案,让当事人觉得没必要再继续发声;也许是当事人考虑到舆论压力,不想把事情闹得太大,影响以后的生活。但不管怎样,这件事都给我们提了个醒。

当我们习惯性地将原因归结为厂商的“店大欺客”时,是否忽略了消费者在维权过程中的弱势地位?说实话,普通老百姓跟大公司打官司,时间成本、经济成本都太高了,很多人耗不起。而且,就算赢了官司,赔偿金额也不一定能弥补所有的损失。仅就“精神损失费”这一项,就足以说明问题。在法律层面,精神损失费的认定标准非常严格,需要提供大量的证据来证明自己受到了严重的精神损害。但对于普通人来说,这几乎是不可能完成的任务。与普遍认知不同,实际情况是,很多消费者在维权过程中,往往会选择妥协。因为他们知道,跟大公司硬碰硬,最终吃亏的还是自己。这种妥协,也许是为了尽快拿到赔偿,开始新的生活;也许是为了避免更多的麻烦,让自己不再受到关注。当然,我们也不能一概而论,认为所有厂商都是“黑心企业”。

事实上,很多厂商都在努力提升产品质量,完善售后服务。但问题在于,当事故发生时,消费者和厂商之间往往存在着巨大的信息不对称。厂商掌握着大量的技术数据和法律资源,可以轻松应对各种复杂的局面。而消费者呢?他们往往只能依靠自己的力量,去跟厂商谈判,争取自己的权益。这种力量的悬殊,导致很多消费者在维权过程中感到无助和绝望。这件事也提醒我们,在消费升级的时代,更应该关注消费者的权益保护。不能让消费者在享受便利的同时,还要承担不必要的风险。我们需要建立更加完善的法律法规,加强对消费者的保护力度,让消费者在维权时更有底气。回到这件事本身,我们也许永远无法知道当事人删帖的真正原因,也无法了解小米官方给出的起火原因。但我们希望,通过这件事,能够引起更多人对消费者权益保护的关注,让消费者在面对问题时,不再感到孤立无援。这或许才是这件事最大的意义。