一天晚上,李明在家里悠闲地刷着社交媒体,突然看到一条朋友推荐的帖子:南京师范大学团队研发的新型自供电无线电流传感器通过了实验验证。

李明是一位喜欢新技术的科技迷,但他对这条消息半信半疑。

电流传感器不是应该用电池或外部供电吗?

自供电听起来像是科幻小说里的场景。

这个传感器到底有什么特别之处,真的能改变我们的生活吗?

带着这些疑问,李明开始认真阅读关于这个新型传感器的文章。

智能电网时代的传感器挑战在智能电网时代,传感器已经成为电力系统的重要组成部分。

它们不仅可以实时监测设备的状态,还能在发生异常时发出警报。

这些新型传感器需要持续供电,传统的电池或者导电线虽然可以供能,但寿命短、布线复杂,让大范围的布设变得困难重重。

李明想到自己曾在公司电力设备巡检时,看到那些布满灰尘的电线和故障频发的电池,确实是个不小的问题。

利用电力设备周围的电磁场实现传感器自供电,成为了一种解决方案。

到这里,李明不禁有些兴奋地和家人讨论,“你们知道吗?

电流传感器以后可能不用电池了,直接从电磁场获取能量!

”妻子和孩子听得一头雾水,但他却深信这是个有趣的突破。

新型电场感应取能电源的设计与创新

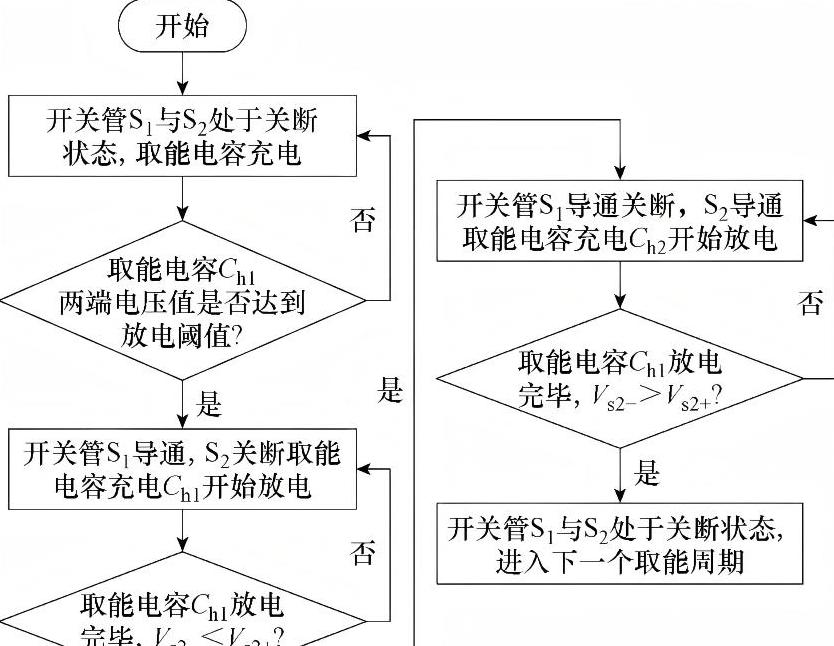

细读文章,李明了解到,南京师范大学的研究团队提出了一种基于多级电容的电场感应取能电源结构及控制方式。

这个技术听起来很复杂,但李明用通俗的语言解释给家人听,“就是通过多级电容的配置,让传感器能够更加有效地从电场中获取能量。

”他画了几个简单的图示,仿佛自己就是研发团队的一员,热情地和家人分享自己的理解。

这项新技术通过设计一个优化的控制电路,使得电容可以交替充电和放电,从而保证传感器能维持较长的工作时间。

李明感慨,这样的设计不仅减少了能量损耗,还降低了设备的整体体积,真是好处多多。

多绕组变压器的参数优化与应用聊到技术细节,李明的声音更高了,他谈到了那个专门设计的多绕组变压器。

原来,不同的二次绕组匝数可以影响到电容能量转移的效率。

就像烹饪时调节火候一样,找到一个最优的配置,使得能源传输效率达到最高。

李明觉得这个比喻很生动,他告诉家人,“就像做饭一样,不同的火候会影响食物的味道。

同样的,科学家们通过调整变压器的匝数,找到了一个最优解,让每周期取得的能量达到最大。

”通过这样的讲解,家人终于对这个复杂的科学问题有了一些朦胧的理解。

实验验证与应用前景最令人期待的还是实验结果。

南京师范大学的研究团队搭建了一个实验平台,验证了理论和方法的可行性。

结果显示,通过优化后的取能电路,每周期取能能量提升到了226mJ,工作时间比优化前提升了2.11倍。

李明这时总结道,“将来这种传感器可以在短时间内多次发送数据,完全能够满足实际场景下的监测需求。

”对他来说,这不仅是一项实验室里的研究成果,更可能是未来电网中的革命性改变。

团队的坚实后盾为了打消大家的疑虑,李明还特别提到了研究团队的背景。

南京师范大学南瑞电气与自动化学院及江苏省综合能源设备及集成国际联合实验室,这些名词虽然听起来有些学术化,但团队的实力确实有口皆碑。

团队中不仅有经验丰富的教授,还有一大批年轻有为的研究人员,大家共同努力,才有了今天的成果。

在咖啡馆和朋友聊天时,李明也不忘炫耀自己对这个项目的了解,“你们知道吗?

这个团队的负责人胡敏强教授可不简单,还有很多专家一起,推动着这项创新。

”朋友们听得啧啧称奇,纷纷表示将来对这些新技术一定要多留心关注。

未来展望读到李明不禁有些感慨。

这样的研究不仅仅是为了解决一个技术难题,而是为整个电力系统的智能化、自动化提供了更加可靠的技术支持。

未来,如果这样的传感器能够大规模实用化,那么电力系统的效率和可靠性将会大大提升。

李明和家人朋友的讨论,也许只是普通人对于新技术的一次休闲话题,但透过这次讨论,他感受到了科技进步带来的震撼与期许。

或许在不久的将来,这样的智能传感器将成为我们生活中新的“守护者”,为我们提供更稳定的电力保障。

结束这次讨论,李明看着窗外霓虹闪烁,不禁陷入沉思。

在快速发展的今天,科技的变革无处不在,可能在某个不经意的瞬间,我们的生活就已经被潜移默化地改变。

这些创新不仅仅是在实验室里进行的冷冰冰的研究,它们承载着我们对美好未来的期许。

科技的进步,需要每一个像你我一样普通人的关注和支持,未来,也许就是从我们身边的点滴开始改变的。

这样一篇讨论和思考,不仅让李明对这个新型传感器有了更深的了解,也让他对科技与生活的关系有了新的认识。

他决定今后多关注这样的技术创新,和家人朋友分享。

“科学其实一点也不枯燥,”他笑着说,“它让我们的生活更美好。”