【题记】“峄”字来到古代兰陵这片故土,如鲲入汪洋、鹏戾九天,在儒法观念的激烈碰撞中,赓续荀子文化之魂,推动兰陵文化承传。毫无疑问,东海兰陵文化取得的成就,以及儒家学派对于他们所代表的礼治思想真正价值的自信,都赋予峄地文化以更多的活力。

乾隆二十六年版《重修<峄县志>序》开篇即为“诗曰:保有凫绎。释者谓绎与峄同,《书》曰:峄阳孤桐。《尔雅》:众山联络为峄。峄因山得名,其见于经传也屡矣。自鄫子受封,而后为兰陵,又后为氶县,春申治之,齐梁启焉。历代以来,史不绝书,其山川之灵秀,人物之杰瑰,虽通都大邑,亦蔑有过焉者也。”“峄”与“峄阳孤桐”一并引出,而峄的美好,就在于峄阳孤桐。峄阳孤桐,语出《尚书·禹贡》“贡维土五色,羽畎夏狄,峄阳孤桐,泗滨浮磬,淮夷蠙珠臮鱼,其篚玄纤缟,浮于淮、泗,通于河。”

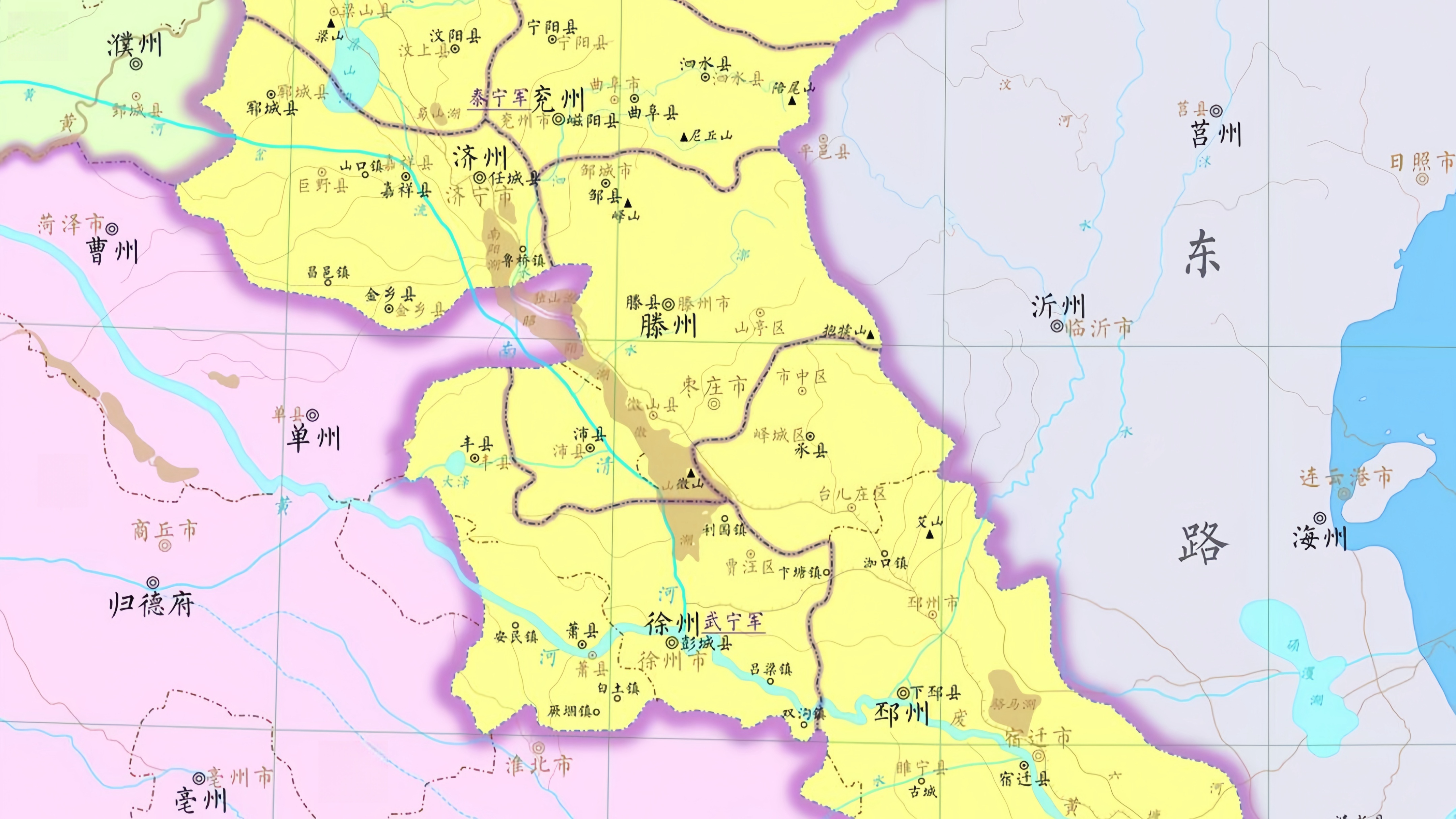

金时,峄地初属邳州。金明昌六年(1195年)改承县为兰陵县,仍治承城。金贞祐四年(1216年)三月,“徙治土娄村”(《金史》卷二十五·志第六)。金兴定二年(1218年),置峄州;元世祖忽必烈至元二年(1265年)废兰陵县入峄州,下无辖县。明洪武二年(1369年)降州为县,属济宁府。峄县之名,凡591年。《元史·地理志》:“峄州(下)。唐置鄫州,又改兰陵县为承县,后州废。以县属沂州。宋仍旧。金改兰陵县,于县置峄州。元初以峄州隶益都路。至元二年省兰陵入本州。”《方舆纪要》卷三十二·峄县载:“葛峄山在县东南十五里。承水环其下。曰葛绎者,以山川络绎如葛之有蔓也。亦名柱子山。”峄县以此得名。而资料记载“葛峄山”的另有邳州市与睢宁县交界处“下邳葛峄山”,又称岠山。解汝祥在《邳、下邳、上邳考证》一文中认为,邳州与睢宁县交界处“葛峄山”应为后世对邳州旧志的错误解读,该山实名为“岠山”,邳睢之界“葛峄山”应为“张冠李戴”。《汉书·地理志》记载葛峄山就是峄地“葛峄山”,该山以东以南属汉代下邳县辖区。

《康熙字典》解释“峄”字为山名,同时提到了“《书·禹贡》峄阳孤桐。《疏》东海下邳县西有葛峄山,即此山也。”义又,《尔雅・释山》属者峄。《注》言络绎相连属也。□(疑为“嶧”)又与绎通。《诗·鲁颂》保有凫绎。《注》凫绎,二山。通作峄。明代刘城怀济世才,发之于诗文,皆声韵高亢,戴移孝编其集,故名《峄桐集》。谢国桢《增订晚明史籍考》卷一九:“《峄桐》者,取‘峄阳孤桐’以为名也。”

东汉许慎《说文解字》卷第九对“峄”字的解释为:葛峄山,在东海下邳。从山睾声。《夏书》曰:“峄阳孤桐。”《说文解字注》补充说:“葛峄山也,《地理志》:东海郡下邳,葛峄山在西。古文以为峄阳。《郡国志》:下邳国下邳县葛峄山,本峄阳山。按今在江苏省淮安府邳州西北六里,非山东兖州府邹县东南二十五里之绎山也。”

晋郭璞《尔雅注疏》卷七《释地第九》中对“峄”字注疏中记载,《禹贡》云:“峄阳孤桐。”《地理志》云:东海下邳县西有“葛峄山”,取此名也。北魏郦道元《水经注》卷二十五·泗水载“又东南过下邳县西。泗水历县,迳葛峄山东,即奚仲所迁邳峄者也。”《水经注》卷四十“峄阳山在下邳县之西。”唐封演《封氏闻见记》卷八,郭缘生《述征记》云:“峄山在下邳西北,多生梧桐,则《禹贡》峄阳下邳者是也。”其他,如北宋李昉等《太平预览》卷四十二、唐李吉甫《元和郡县图志》卷第九、宋乐史《太平寰宇记》、清胡渭《禹贡锥指略例》中基本如前所述,亦即“东海下邳葛峄山,古文以为峄阳”。

“峄”在《资治通鉴》中仅出现一次,即卷七秦纪二(始皇帝下)二十八年(壬午,公元前219年)载,“始皇东行郡、县,上邹峄山,立石颂功业。于是召集鲁儒生七十人,至泰山下,议封禅。”对于“峄阳孤桐”在邹峄山的说法,史书上却多有记载。《史记正义》记载《括地志》云:“峄山在兖州邹县南二十二里。《邹山记》云‘邹山,古之峄山,言络绎相连属也。今犹多桐树’。”按:今独生桐,尚徵,一偏似琴瑟。唐封演撰《封氏闻见记》卷八、唐杜佑《通典》卷第一百八十《州郡典》、南宋王应麟《诗地理考》卷五等,均有类似语解,见仁见智,不一而足。

对于南宋王应麟《通鉴地理通释》及《诗地理考》的记载,除了见清代段玉裁《说文解字注》里对“峄”的解释外,《清一统志》也记载 “禹贡孔疏以峄阳为葛峄,蔡传因之,其说本后汉书注,考宋儒以前,未有以邹峄为峄阳者,独王应麟诗传有是说,或非无见”。

元代学者王充耘在其《读书管见》(《四库全书总目提要》卷十二经部十二)中认为“《禹贡篇》‘峄阳孤桐’一条,语不可解。”就目前史籍记载来看,认为“峄阳”在下邳峄阳山的记载相对较多。《汉书》卷二十八上·地理志第八上:“东海郡,高帝置。莽曰沂平。属徐州。户三十五万八千四百一十四,口百五十五万九千三百五十七。县三十八:郯,故国,少昊后,盈姓。兰陵,莽曰兰东。襄贲,莽曰章信。下邳,葛峄山在西,古文以为峄阳。”《后汉书》志第二十一·郡国三(含唐章怀太子李贤《后汉书注》内容):“下邳本属东海。(戴延之《西征记》曰:“有沂水,自城西西南注泗,别下回城南,亦注泗。旧有桥处,张良与黄石公会此桥。”)葛峄山,本峄阳山。(山出名桐,伏滔《北征记》曰今槃根往往而存。)有铁。”李贤在此为“峄阳山”作注“山出名桐”。

《论苍山易名兰陵的历史谬误性》一文认为,“《尚书》是中国最早的文献,峄阳孤桐记载于《尚书·夏书·禹贡》中。在大禹治水之后,以峄阳最好的桐木制作了神品古琴贡献于大禹,虽然当时的徐州疆域定位为‘海岱及淮惟徐州’,亦包含了鲁国在内的邹绎山地区,但居于徐州故城最近的峄县葛峄山,无疑具有大概率。而且‘峄阳孤桐’的下一句,泗滨浮磬,亦即泗水边上的可以做磬的石头,一篇新闻稿《泗滨浮磬在枣庄》,较为全面的介绍了泗滨浮磬的文化渊源。”文章指出,“张岱为明清之际史学家、文学家,浙江山阴(今绍兴)人,出身仕宦家庭,于明代天启、崇祯年间自在畅游。《夜航船》是其缀辑的一部百科全书类著作,从天文地理到经史百家,从政治人事到典章沿革,广采博收,是一部较有规模的古代百科全书。在该书的植物部中,关于‘峄阳孤桐’的词条,其解释为:在峄县峄山之上,自三代至今,止存一截。天启年间,妖贼倡乱,取以造饭,形迹俱无。”

无独有偶,微湖渔夫2021年5月16日《榴园寻宝记》中说,现冠世榴园风景区内“非金属矿产遍布,尤以产磬石(泗滨浮石)、砚石而著名”。砚石石色如墨玉、纹细质坚、敲之有声,有“仙石”之说。《峄县志》载,青檀山“得磬石”于“青檀山谷中”(《文哲:静待石语,探寻“榴砚”!》文中引用)。

正如有关学者指出的那样,峄地之域,无论是承县、兰陵还是后来的峄州、峄县,在战国及其后相当长的时间段里,受荀子影响,一直文化昌明,文脉旺盛,学术繁荣,名家频现。仅汉一代,就涌现了像任西汉刘邦朝太子太傅的叔孙通,汉元帝时的经学大师、丞相匡衡,汉宣帝朝的经学大家、太子太傅疏广疏受叔侄,专门教授太子《诗》的太子少傅,著名兰陵萧氏、学识渊博、通览古今、做过太子太傅的萧望之,东汉时期被拜为“太中大夫”的著名清官王良,父子均做过兰陵侯、著名经学大师、被誉为“王学”的王朗王肃父子,今文易学派的开创者、疏广的老师孟卿,以及孟卿的儿子、《易》学大师,创立发明了二十四节气的孟喜等等。像这样文化大家、学术宗师在一个相对狭窄的区域里扎堆涌现的文化景观,在中国古代史中恐怕是绝无仅有的。

峄州印象