前几天,无聊上网在一篇涉及到禅宗的文章下面看到很多人争吵:达摩是不是“禅宗”真正的创始人,然后发现很多人——应该都是对佛学和禅宗有些了解的人,都把达摩见梁武帝、乃至“一苇渡江”,慧可“立雪断臂”,达摩“少林寺九年面壁”当成信史深信不疑!

如果是佛教信徒这样,我可以理解,但是许多人显然不是佛教信徒,这说明即便是受过现代教育的很多人还是分不清信史和宗教传说的区别,所以,就想写一篇关于禅宗的信史和传说的文章。

谈到信史和宗教,我首先要为自己身为一个中国人而深深自豪——中国是世界上唯一一个有信史的国家!——从周代共和元年到现在,每一年的历史大事都有可信记载!——无一年缺漏!(共和元年之前的历史一样有明确记载,只不过不能准确划分年代——但对于其他文明而言即便这样不能明确划分年代的记载也是他们难望项背的!)

而世界所有古文明中,中国是唯一的非宗教文明!——也许中国人自己身在其中不觉得这有多了不起——莫说在生产力落后的奴隶社会、封建社会,人们的认知只能依附于宗教——即便是西方崛起的这几百年他们仍然是抱着他们的“上帝”不放,连大科学家牛顿都是基督信徒!——而中国在商代的时候也是一个宗教文明:鬼神信仰在政治、日常生活中都占有重要地位,但是到了周,中国文明就猛然一变——商代的那种凡事问鬼神的风气消失一空!取而代之的是“敬鬼神而远之”的敷衍态度!——“从神的时代进化到了人的时代”!——并一直保持到今天!

中国人的宗教观就是一种类似于工具的东西,即便是信仰一神教的中国人拜完“主”之后转身还会去求菩萨——全然不管这已违背了教义!

没有历史的西方人只能从宗教记录里寻找他们祖先的真正历史,而中国不同——即便僧侣们同他们的外国同行一样编撰了许多宗教传奇,但他们无法阻止同时代的人对同一件事做的凡人视角的记录,所以,对照一下就很容易找出哪个记录更可信!——不过由于宗教热衷于传教的本能,宗教传说往往比凡人视角的记录流传更广——所以才有这么多人把达摩故事当成信史——至少部分可信!

可是事实上是:那些广为流传的达摩和禅宗故事几乎都是经不起考证推敲的!

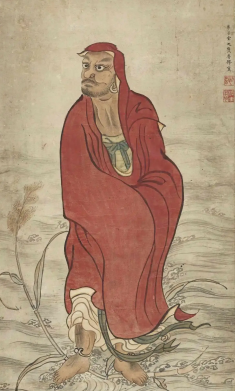

先说第一个:达摩东来见梁武帝并一苇渡江并入主少林寺:

大家可以想象一个落后地区(当时的中国是世界上当之无愧的世界第一强国,即便分裂的南北朝时期,其文明水平也是领先世界其他地区至少百年的)来的传教僧侣如果能得到南方皇帝梁武帝的接见,恐怕不说欣喜若狂,也是事半功倍吧,怎么可能拿腔拿调讽刺当权者而主动奔向前途不明的北方传教呢?这不合这些传教者的常理,而事实上正史上全不见梁武帝见达摩的记载——按理说如此信佛的梁武帝如果见了这样一位天竺“高僧”,就算正史没有记录,野史多少也会提及,但没有都没有,一直到唐代释道宣编撰《续高僧传》的时候,还没有梁武帝接见达摩和“一苇渡江”的故事!——这个故事起码在禅宗真正兴起的以前并没有出现。

达摩真的在少林寺九年面壁吗?传说达摩在少林寺后山面壁九年,最终成道,至今少林寺后还有一个“达摩洞”——传说是达摩面壁九年之所。

说到达摩和大名鼎鼎的少林寺的关系,我想起还是一个少年时,那时武侠小说和武侠电影正当道,而达摩作为一个武术大师的名声比他作为一个高僧的名声要大,当时有一位国家级中医专家写了一本书专门叙述了达摩和少林寺的关系,大体内容是:达摩从西来,看不上梁武帝,到了北魏的地界,初来乍到,大家不了解他,只收了少林寺的一个和尚慧可做徒弟,慧可引他到少林寺,大家不欢迎他,达摩只能在后山面壁参禅,而他弟子慧可经常介绍师兄弟去向他请教——时间一长,寺里的僧人都发现达摩佛法高深,远超当时的少林寺主持僧稠,于是纷纷拜他为师,于是,时间长了,大部分少林弟子都成了达摩的弟子——当时的少林主持见大势已去,让出了主持的位置,达摩因此成了少林寺方丈,而少林寺也因此成为禅宗的发源地和祖庭!当然这也是民间传说的主流,但是这个说法见于学术类著作就有些欠考虑了,最起码是作者根本就没有去考证,人云亦云。

以一个成年人视角看这段记述其实漏洞百出——少林寺当时立寺不久,是官方出资的官方寺庙,当地周边的几乎整个县的土地都是它的——这在当时无论是在政治上还是经济上都是一个不可忽视的组织,掌控了它意味着不仅掌握了巨额的财富,还意味着拥有了不小的整治势力,一个外来者仅仅凭着“佛法”学术水平高,原先的既得利益者就心甘情愿把到手的权力和财富都让渡给他!可能吗?

而且对禅宗发展略有了解的人都知道按禅宗自己的描述,禅宗的前六代传承为:达摩--慧可—僧粲—道信—弘忍—慧能,这个传承中,前三代即“达摩--慧可—僧粲”,无论在正史还是佛门自己的著作中都没有多少记载,可以判断他们在当时的影响力不大,作为历史人物关于他们的记载见于《续高僧传》或称《唐高僧传》(三十卷,唐释道宣(596~667)撰)和《洛阳伽蓝记》(北魏的杨衒之撰写),成书于东魏武定五年——这些也是最早也是最可信的记录,其中僧粲甚至在《续高僧传》无单独传记,《续高僧传》中记载慧可的弟子们“幽遁林野木食”,“兼奉头陀,所往不参邑落”,“一衣一食,但畜二针”——可见至少在第三代,慧可的弟子们还未建立寺庙,更谈不上形成宗派。

到了四祖道信时期,道信长住黄梅双峰山,他的弟子弘忍在双峰山以东,相距不远的冯茂山立寺——此“东山法门”的由来,当时弘忍弟子神秀(对,就是那个说“身是菩提树,心如明镜台”的大师兄)对则天皇后说自己学的是“东山法门”——可知在道信、弘忍时期,达摩一系才终于有了寺庙丛林经济基础,并有了相当的影响力!——这时唐已建立50多年了。

注意到没有:达摩一系的发展自始至终无论在当时的记载还是他传人的活动范围都没有少林寺什么事——看看达摩的传人们的活动,包括后来的禅宗真正创始人慧能的活动范围都是在南方——和所谓的少林寺八竿子打不着!——一直到北宋《景德传灯录》里才出现达摩“寓止于嵩山少林寺”的说法——但也没说他成为少林寺主持。

事实上,少林寺作为官方寺庙,历任主持都有明确记载,达摩时期少林寺的主持是少林寺开山祖师佛陀(他法号就是“佛陀”)的弟子僧稠,需要指出的是:僧稠的佛法与达摩的佛法是针锋相对的,而僧稠佛法当时“独盛一时”,而达摩师徒处于“遂流离邺卫亟展寒温。道竟幽而且玄。故末绪卒无荣嗣”的境地,甚至当时有佛教界的人称他们的法为“邪法”,而文学之士“多不齿之”!

而且,最讽刺的是:禅宗兴起于中唐,到了宋,天下寺庙基本都奉禅宗,都成了禅宗寺庙,而直到北宋末年少林寺这个“禅宗祖庭”还是“律宗”寺庙!

下面再说说著名的禅宗二祖慧可“立雪断臂”感人故事了:慧可原本傲气十足,但在识破初祖达摩的身份后,历尽千辛万苦追随达摩到达少林寺。达摩在嵩山五乳峰的洞里面壁坐禅,慧可合十侍立其后,精心照料,形影不离。面对达摩的不理睬,慧可并未气馁,反而愈发虔诚。在一个寒冬的夜晚,慧可在雪地中站立不动,达摩被其虔诚所感动,最终收其为徒。为了表达求法的诚意和决心,慧可毫不犹豫地砍断了自己的左臂!

以上就是著名的“立雪断臂”的故事大概了,我们前面也论述了达摩不可能在少林寺面壁,所以,这个故事起码地点不对,那么最早的说法是从哪来的呢?——还是《续高僧传》,不过原文记的是达摩的两个弟子慧可和法林“遭贼斫臂,以法御心,不觉痛苦。火烧斫处,血断帛裹,乞食如故,曾不告人。后林又被贼斫其臂,叫号通夕。”——首先,“断臂”是真的,不过不是慧可一个人,而是他和法林两个人都被“贼”斫臂,第二:当时慧可已经是达摩的弟子了,实在不需要去斫臂立雪拜师了!(说实话,以达摩当时恶劣的传法环境,有人拜师就不错了,实在没资格挑三拣四)——至于什么“贼”非要去斫两个一穷二白乞食的和尚的左臂,而且明显是针对他们,先后把达摩的弟子的臂都给“斫”了这件事就各位见仁见智了!

这里没有“立雪”什么事,关于“立雪”这事,《续高僧传》里面倒是提到一个贞观年间的穷和尚慧满“夜宿柏墓,遇雪深三尺”,显然是有人把两件事“艺术加工”了一番!查了一下资料,“立雪断臂”这个故事最早出现在公元801年唐代《宝林传》中,这个时候,禅宗已颇成气候,虽然还没有像宋以后在中国佛教“一统江湖”但也是主流势力了,《宝林传》就是南宗慧能一系宣传他们一系的历代祖师的传记合集,不但有历史明确记载的达摩到慧能的一系“东土六祖”还有西天往上的28祖——一直到佛教创始人释迦牟尼弟子迦叶尊者,东西方相加一共三十三祖。它当作宗教宣传书籍的意义显然比作为一本史籍更恰当!

最后,讨论一下达摩是不是禅宗的创始人的问题:

所以有这个问题是因为学术界一般认为慧能才是真正的禅宗创始人,而一般受过教育的民众和信徒大都认为禅宗创始人是达摩,所谓禅宗初祖到六祖,不是很明显吗?这其实是一般民众的看法,按禅宗自己的看法,他们这一脉可不是肇始于达摩,而是源自于世尊灵山会上,拈花示众,迦叶微笑而开始了禅宗的传承!——迦叶为禅宗始祖,到了达摩已是二十八代了,禅宗自己认定的创始人不是慧能,也不是达摩而是迦叶!

当然,这是禅宗自己的说法——佛教可不止禅宗一派,光汉传佛教流传至今的就有八派之多——只不过禅宗后来居上占据了统治地位而已,它的这个谱系,其他宗派可不认,天台宗就猛烈地抨击了《宝林传》的说法,当然《宝林传》本身"文字鄙俗,序致烦乱",里面涉及到年代人物等简直错谬百出,不忍直视,但是,偏偏它宣扬禅宗方面很是合乎民众胃口,后面的禅宗徒子徒孙都以它为据,成为后世禅宗公认的史说,千年以降,它的说法似乎也就成了一般民众听到的最多的说法!

学术界一般认为慧能才是今天禅宗的真正创始人,而不是达摩主要是从他们的思想差异、修行差异来说的,前面说过,达摩来华传教的环境并不是很好——他和他弟子四处流浪,直到第四代弟子道信才建立寺庙,主张“努力勤坐,坐为根本·····闭门坐,莫读经,莫共人语”——从主张上看与传统的佛教坐禅并无太大不同,然后,到了道信的弟子弘忍除了像道信“除了缄口于是非之场·····生不嘱文”外,还提出“静乱无二·····四仪皆为道场······”,这就有点我们今天看到禅宗的样子了——接着登场的就应该是那个大名鼎鼎的“本来无一物,何处惹尘埃”六祖慧能了——但是,我们先澄清一件事:所谓的“六祖”,也就是大家认为慧能是弘忍理所当然的接班人的说法其实是后来慧能弟子的一家之言,而我们今天以为当时慧能已从主张和佛法学术上压过了其他弘忍传人的观念在当时并不是事实!——弘忍弟子无数,其中被认为能传其人衣钵者有11人,分布全国,其中慧安名震东都,而神秀(就是那个传说在慧能之前写偈文“身是菩提树,心若明镜台”的那个)名动西都,智诜在资州开成都一脉禅·······须知在当时,位于韶州的慧能是属于偏远地区的禅师,和他那些在京都和成都、荆州等大城市的师兄弟比起来,影响力并不大——更谈不上什么“六祖”的地位了!

然后,我们可以发现,虽然师出同门,而慧能和他的师兄弟们主张各不相同,今天我们在《坛经》中看到似乎只是慧能和神秀主张不同,似乎他们二人就是竞争关系——实际上,弘忍的这些弟子们观念、主张都有不同,之所以有慧能和神秀打擂台的感觉主要是因为,神秀一脉当时在长安得到了朝廷支持“领袖天下徒众”——而慧能的弟子神会后来赴京发展,主要的对手就是神秀一系,那当然是逮着猛攻了,所以,今天给人的错觉似乎只有神秀的主张和慧能不同,慧能一系能成为禅宗主流与安史之乱有很大关系——安史之乱使两京的寺庙遭到重大破坏,而神会因为协助郭子仪筹集军费,得到了朝廷的支持,南宗一系得到了很大发展,而元和十年朝廷终于给了慧能“六祖”的谥号——这个谥号意义重大,从此,各地禅寺均纷纷以慧能一脉为正,而这时,慧能已逝世百年了。

从以上,可知我们今天看见的禅宗都是慧能一脉所传,而慧能的主张和他师兄弟的禅法不同,而和他老师弘忍的禅法也大有差异,慧能禅法主张“顿悟”,反对“坐禅”,这些都和弘忍不同——更和达摩相差千里,而弘忍生前曾明确地说过“东山法门尽在秀(神秀)矣”,而神秀也说过,他传的是“东山法门”。

而和神秀针锋相对的慧能禅法显然是推陈出新,另有建树的,所以说今天我们看到的禅宗是慧能所创!——当然从宗教传承角度,传教者为了表示自己的传承正统、历史悠久,当然是历史越长越好,所谓的达摩是创始者,他们都认为不够,一直溯源到了迦叶才罢休!

慧能的禅法所以能成为中国佛教主流,主要是它真正的完成了佛教的中国化,成了汉文化的一部分,后世的“理学”、“心学”都深受禅宗理念的影响,至今,它仍然影响着中国文化。