直播间炸裂的粉底液在虚拟空间划出一道血色弧线,马晓梅的愤怒呐喊像一记重锤砸碎了第四面墙。这个被八万双眼睛围观的夜晚,或许正在成为网络时代公众人物生存困境的寓言性切片——当私人生活成为全民参与的剧本杀,谁在书写角色设定?谁又在偷偷修改人物小传?

某平台2023年数据显示,情感纠纷类直播观看留存率高出平均值47%,举报投诉量却暴增300%。这种吊诡的数据曲线揭示着当代网民的心理褶皱:我们既渴望窥视他人隐私,又随时准备站在道德高地投掷石块。

马晓梅的直播事故像极了现代版《楚门的世界》,只是这次的导演是无数匿名账号。当她在镜头前摔碎粉底液时,飞溅的玻璃碎片折射出千万个扭曲的镜像——有人看见"豪门怨妇的崩溃",有人解读为"流量炒作的剧本",还有人坚信这是"因果报应的显灵"。

心理学教授李明阳团队的最新研究指出,持续性的网络关注会导致被观察者出现"表演性人格解离"。就像那位在直播间突然失控的女主播,她的真实情绪与公众期待的角色设定发生了致命错位。当"贤妻良母"的人设与网民预设的"心机继母"剧本产生冲突,情绪核爆似乎成为必然。

二、豪门婚姻的莫比乌斯环:从真人秀到生死场某婚恋机构对300对再婚夫妻的跟踪调查显示,二婚关系中的利益计算成分比初婚高出68%。但这组冰冷数据背后,藏着更复杂的叙事可能。汪小菲深夜直播时无意识的肢体依赖,马晓梅整理衣领时的条件反射,这些未被剪辑的原始画面,或许比任何公关通稿都更接近情感真相。

张兰在直播间展示的"好婆婆"形象,与私下被曝光的通讯记录形成戏剧性反差。这种公私场域的频繁切换,让人想起《黑镜》中评分决定社会地位的设定。当家庭关系成为商业IP的组成部分,每个家庭成员都不得不扮演自己的"角色担当"。

韩国三星家族的现实版《继承之战》,英国王室不断上演的"出走剧集",这些豪门连续剧提示着我们:所谓"豪门媳妇难当",本质是传统家族叙事与个体价值觉醒的永恒对抗。马晓梅的崩溃,或许只是这个古老剧本的最新番外篇。

三、集体狂欢背后的血色弹幕:谁在喂养情绪怪兽某舆情监测平台捕捉到,涉及马晓梅事件的评论区,"小三"词频出现率是普通明星绯闻的23倍。这些血红弹幕构成的新型网络暴力,正在形成比传统暴力更可怕的杀伤力。就像那位因网络暴力自杀的韩国女星,她的遗书里写着:"我感觉有十亿个法官在审判我。"

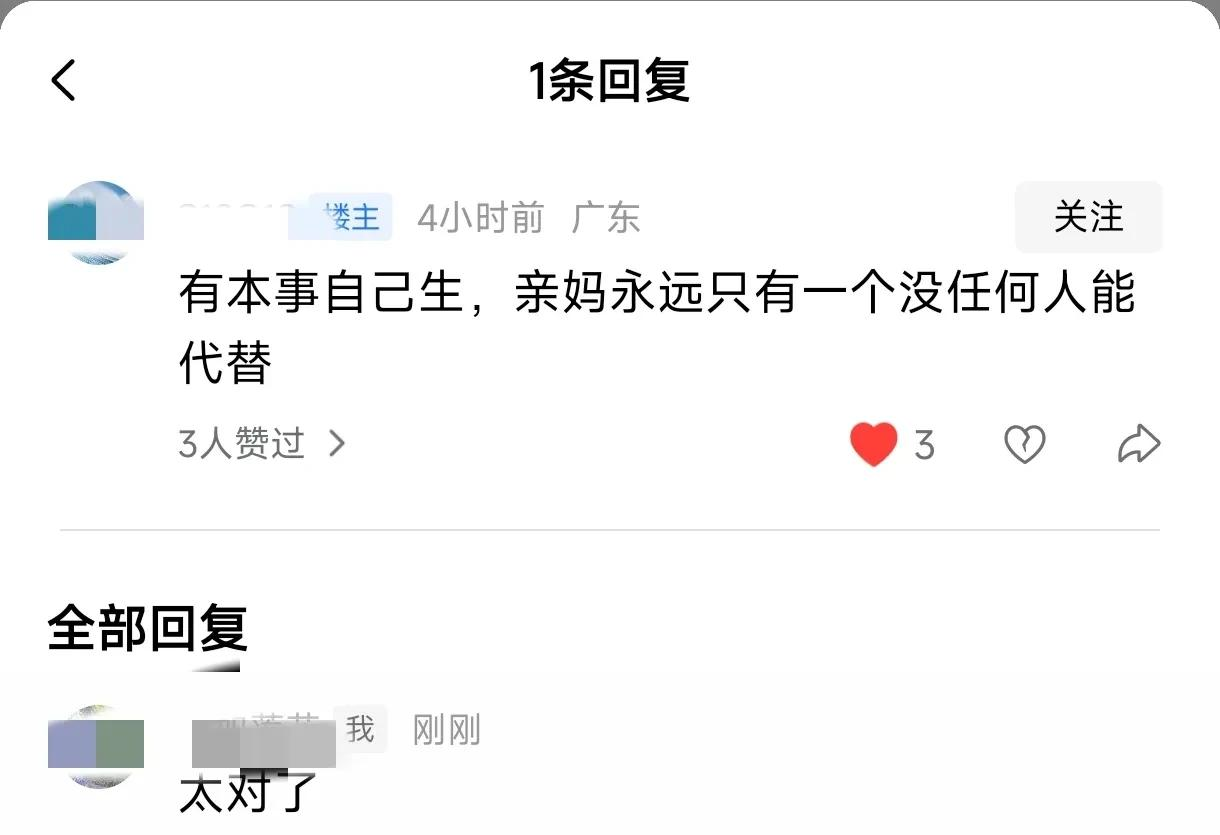

社会学家提出的"云陪审团"现象正在蔓延:网民们自发组成虚拟法庭,用碎片信息拼凑"证据链",用表情包制作"判决书"。在这个过程中,真实的人被压缩成二维标签,复杂的人生被简化为狗血桥段。

值得警惕的是,这种集体审判正在形成某种新型娱乐形态。某直播平台曾出现"审判直播间",观众通过刷礼物支持不同"判决结果",最高单场收益达200万元。当正义感成为打赏筹码,我们是否正在见证人性底线的又一次滑坡?

四、破壁者的困境:当真人试图逃离角色设定马晓梅在直播事故中那句"这戏我不演了",意外撕开了流量时代的皇帝新衣。就像《黑客帝国》里觉醒的尼奥,她的反抗触碰了系统核心规则:在这个全民编剧的时代,公众人物是否必须永远活在设定里?

日本某过气女星开设的"人设崩塌"频道意外走红,她通过拆解自己当年的公关策略,反而获得72万订阅。这种反向操作揭示着新可能:当完美面具成为负资产,真实破碎反而能建立新的连接。

心理咨询师林婉提出的"数字人格分离治疗"正在硅谷流行,通过建立"网络分身"来保护真实自我。或许不久的将来,我们能看到公众人物带着"此内容为虚拟演绎"的标签进行直播,就像电影开头的"本故事纯属虚构"。

结语:在楚门的世界寻找逃生舱当马晓梅的眼线液混着粉底在镜头前晕染开来,这个充满隐喻的画面恰似我们时代的文化胎记。每个人都在不同程度上参与着这场大型真人秀,既是观众又是演员,既是审判者又是囚徒。

或许解决问题的钥匙藏在某个意想不到的角落:某位退圈艺人转型做网络园丁,直播修剪盆栽获得百万粉丝;某商界大佬关闭所有社交账号后,被拍到在菜市场认真挑选西红柿。这些"出戏"的瞬间提醒我们,在算法与流量的围城中,永远存在着人性的逃生通道。

此刻,不妨问问自己:如果明天你的生活突然被八万人围观,你精心打造的人设能撑过几集?当虚拟世界的聚光灯突然打来,我们是否都该准备一句:"抱歉,这不是我的台词"?