在洛阳的一家普通餐馆里,你可能会听到这样的对话:食客们谈笑间对菜单上出现的“水席”一词充满期待。

等到一道道菜品端上桌,人们却开始面面相觑,心照不宣地相视而笑。

洛阳水席——这千年的传承到底是历史的印记,还是一种味觉的误会?

这种反差引发了众多食客的好奇和讨论,洛阳水席为何在历史与现实中频现争议,成为众人关注的焦点?

洛阳水席的历史与食材:真的有“千年传承”吗?

说起洛阳,很多人想到的可能是《洛神赋》中飘逸的佳人,或是隋唐时繁盛的东都。

对于美食爱好者来说,洛阳更为人所知的是它的“水席”。

这种宴席据说有着千年历史,但实际与唐朝的宴席不太相干。

从使用的食材来看,很多都是近现代才引进的,比如绿豆和玉米,更别提番茄和辣椒了。

唐代的宴席上更常见的食材是肉类,而不是现在流行的汤汤水水、素菜荤做。

这种差异似乎告诉我们,洛阳水席自称的千年传承似乎更像一种文化象征,而不是实质的历史延续。

从民国到现代:洛阳水席如何演变成“真不同”?

洛阳的餐饮历史在民国时期有了不同的走向。

在20世纪初,一对兄弟开设的“于氏饭铺”开始受到了市民的欢迎,以“三汤一面”为主打。

在他们的努力下,这家饭铺变成了洛阳的“真不同”饭店,并且开始吸引达官显贵光顾,水席也因此走上了更高档次的道路。

1945年的战争对洛阳的影响是深远的,而“真不同”似乎在这个时期保存了足够的实力,继续经营。

也许正是在这个特殊时期,洛阳水席开始杂糅民间饮食和一些新的餐桌理念,慢慢塑造出如今的样貌,不再是纯粹的地方小吃。

蔬菜假燕窝:宫廷水席的真实面貌洛阳水席的一个有趣现象是菜品的“假装”。

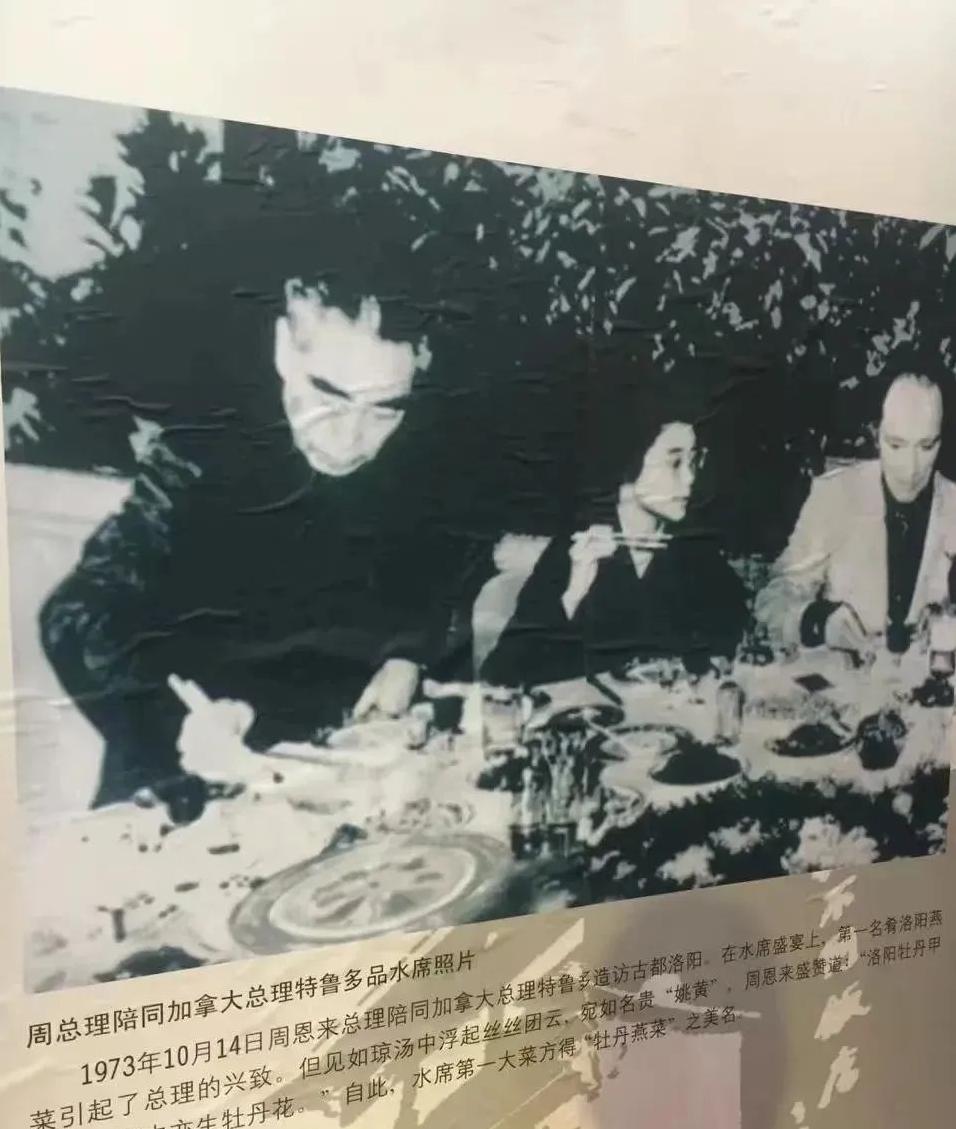

例如,大家熟知的“牡丹燕菜”——实际上是由精细切丝的白萝卜伪装成燕窝,得到了周总理的一句妙评。

这样的趣味不仅让食客们交口称赞,也让宴席的菜肴多了一份“接地气”的味道。

所谓的宫廷菜品,更多地体现了市井风味。

有人说,洛阳水席的魅力就藏在它的简单中。

这些简单原料经过厨师们的灵巧手艺,简单的食材被赋予了新的身份,如此这般反而让人们对这些菜品产生了深厚的兴趣。

略微昂贵的平民味道:洛阳水席的社会现实

随着社会的发展,洛阳水席成为很多店铺的吸客招牌。

一些食客却更青睐小店里的地方特色,因为这些地方无论从价格还是味道上都更具真实的平民气息。

这种独特的地方烹饪,更好地表现了中原地区特有的家常味道。

地方小馆的水席,和高档餐厅上的水席相比,可能少了一点环境和氛围,但却多了一分市井文化。

对于尝过这两种不同水席的食客来说,地方小馆出品的“味道更正”似乎更符合他们对生活的理解。

总而言之,这些看似矛盾的现象正反映出中原地区独特的饮食文化:餐桌上的洛阳水席,不仅是历史的传承,也是一种文化的演化。

它不仅仅是传统复兴,更是社会变迁的产物,承载着过去和现实的故事。

洛阳水席不仅是味蕾上的体验,也是一种社会文化互动的表现。

它从不同历史时期汲取灵感,融合出一份既怀旧又现代的味道。

此过程让我们思考:美食究竟是历史的延续,还是社会变迁的缩影?

这不仅是一个地方饮食的问题,也反映了我们如何看待传统与生活的融合。

对于那些寻求味道与文化完美结合的食客们来说,洛阳水席或许就是那道既来自市井又象征传统的佳肴。