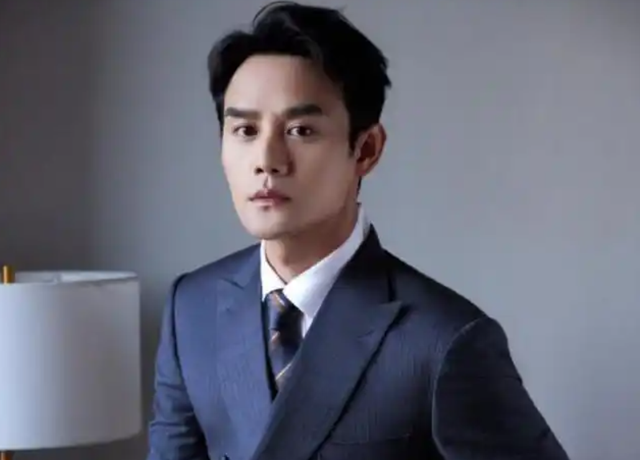

当《伪装者》片场飘起细雪,王凯用军统制服裹住挺拔身姿时,没人想到这个把军装穿成高定西装的演员,会在十年后主动走出聚光灯的结界。他的人生剧本比任何商战剧都跌宕——从书店搬运工到顶流预备役,从肺癌疑云到主动"退圈",每一步都在叩问这个时代的名利法则。

一、星光迷途:当"陈家明"成为解不开的魔咒

一、星光迷途:当"陈家明"成为解不开的魔咒2008年的长沙闷热异常,化妆间里的定型发胶味混着王凯的叹息。镜子里的他正被造型师画上夸张眼线,这个即将诞生的"陈家明",像根刺扎在他演员生涯的起点。那年剧组盒饭总多出一份,因为"娘娘腔"角色让他本能地回避聚餐。可谁能想到,正是这个令他抗拒的标签,让全国观众记住了那双会说话的眼睛。

我在横店见过太多这样的演员:他们被困在成名作的躯壳里,像被琥珀凝固的昆虫。王凯的清醒在于,他敢在巅峰期撕碎《丑女无敌》的流量密码。2012年零下30度的黑龙江雪原,他在《知青》片场用冻僵的手指翻烂剧本,只为让军大衣下的热血青年真正"活过来"。

二、血色勋章:在父辈病榻前重写人生脚本2017年深秋的北京肿瘤医院,消毒水味道浸透每个毛孔。王凯握着父亲枯槁的手,突然发现这双手比他演《大江大河》时模仿的工人手掌还要粗糙。病床旁的心电监护仪划出锯齿状的忏悔录——那些错过的团圆饭、爽约的家庭旅行,此刻都化作心电图上的尖锐警报。

命运总爱黑色幽默。父亲葬礼的香烛还没燃尽,来自东京的越洋电话就送来另一份诊断书。当PET-CT的绿光扫过肺部,他第一次看清名利场的荒诞:红毯尽头等待的不只是掌声,还有无常的阴影。在知乎"突然开悟"话题下,有段热评精准得像手术刀:"王凯的病历本,撕开了娱乐圈最痛的生存悖论。"

三、退场美学:在流量时代逆向生长的勇气如今打开王凯的微博,扑面而来的是洱海的云、景德镇的瓷泥、武夷山的茶山。某张糊到失焦的照片里,他举着沾满颜料的画笔,恍惚间让人想起中戏报到那天攥着录取通知书的青涩少年。这种主动"消失",在数据为王的时代堪称行为艺术。

有娱记曾拍到他在话剧《雷雨》后台吃盒饭,当被问及为何回归剧场,他指着舞台追光灯说:"这里的光能照进灵魂褶皱,不像镜头前的光,总在制造新的阴影。"这让我想起作家阿城说的:真正的自由,是能对诱惑说"不必了"。

当我们还在争论他是否"过气",王凯早已在景德镇捏出第十八个瓷胚。那些惋惜他巅峰隐退的人或许没看懂:从新华书店的尘灰到手术室的冷光,这个46岁男人终于学会把人生演成"沉浸式戏剧"。他消失了吗?不,他只是把舞台从荧幕搬进了生活本身。毕竟在生命这部大戏里,懂得谢幕的演员,往往拥有更高级的演技。